1899-1906

Von der Petroleum- zur Gasbeleuchtung in Esch

1879 bis 1899: Petroleumbeleuchtung von Esch mit 60 bis 80 Straßenlaternen.

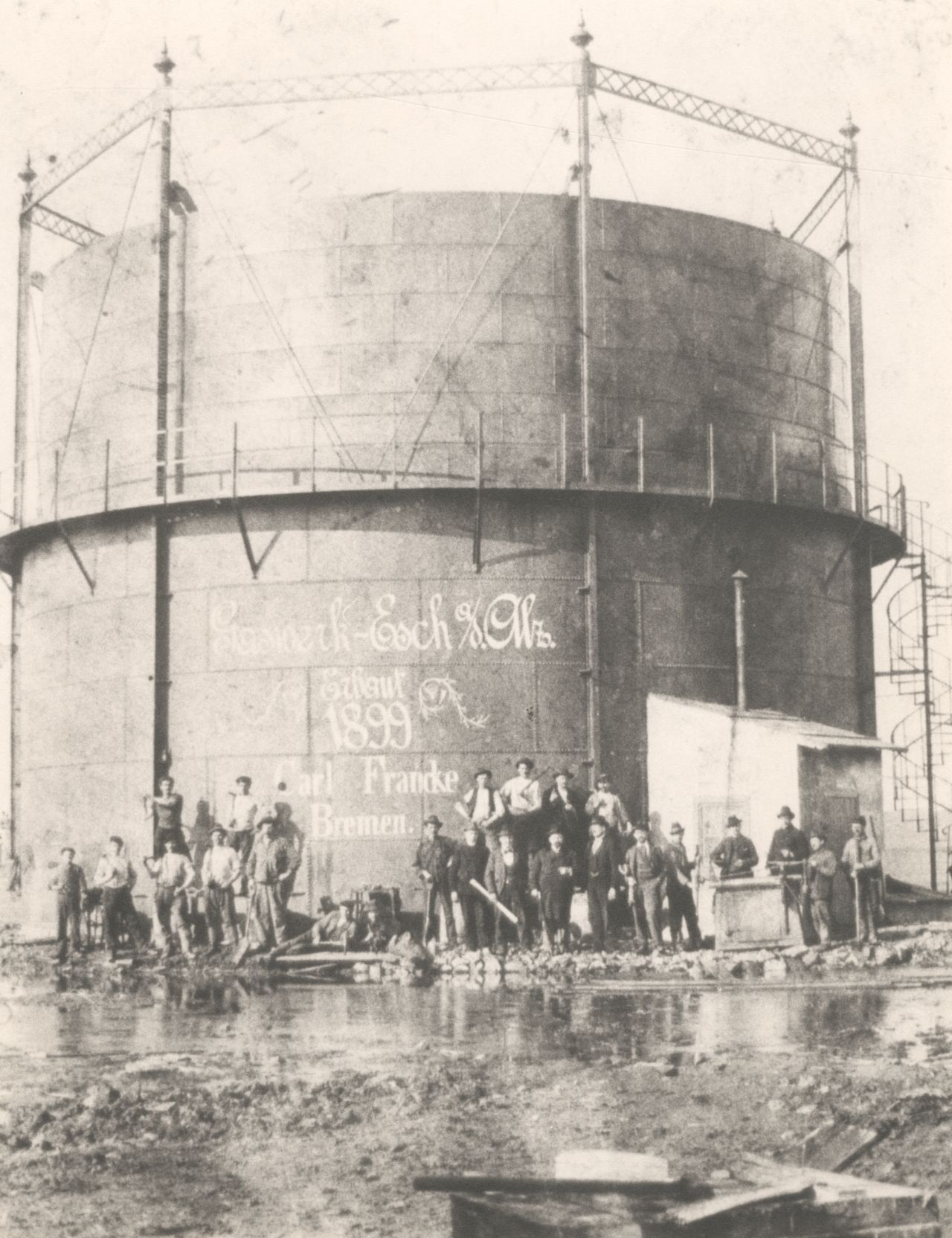

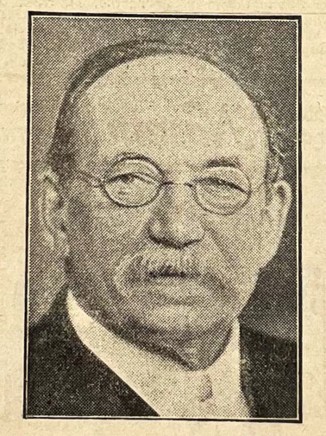

1897: Einsetzung eines Ingenieurgremiums durch die Stadt Esch, um die Einführung der Gas- oder Strombeleuchtung zu studieren. Obschon sich das Gremium für Elektrizität ausspricht, entscheidet sich der Gemeinderat für die Errichtung sowohl eines Gas- als auch eines Elektrizitätswerks. Für das Gaswerk wählt er den Bremer Unternehmer Carl Francke (1843-1931).

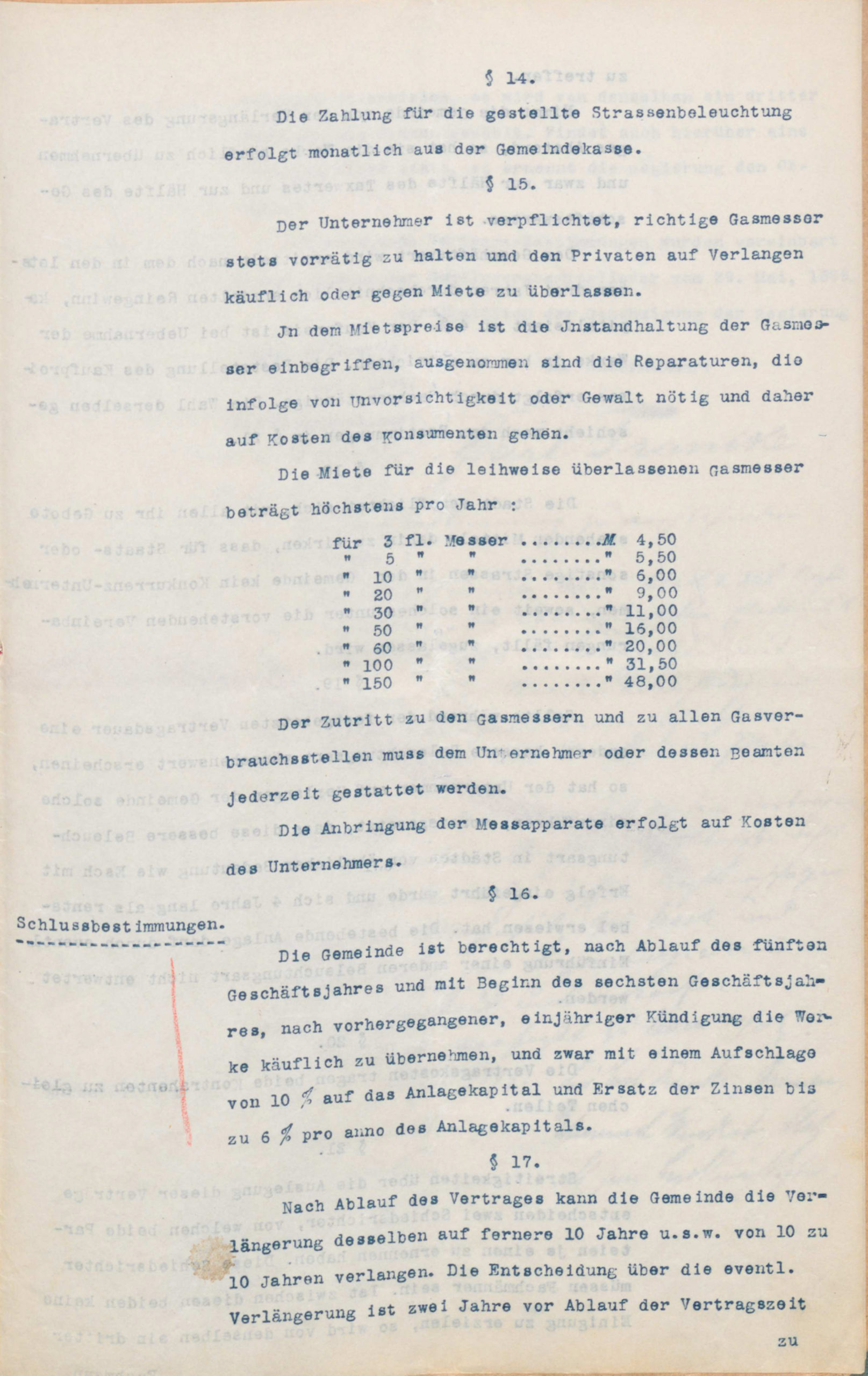

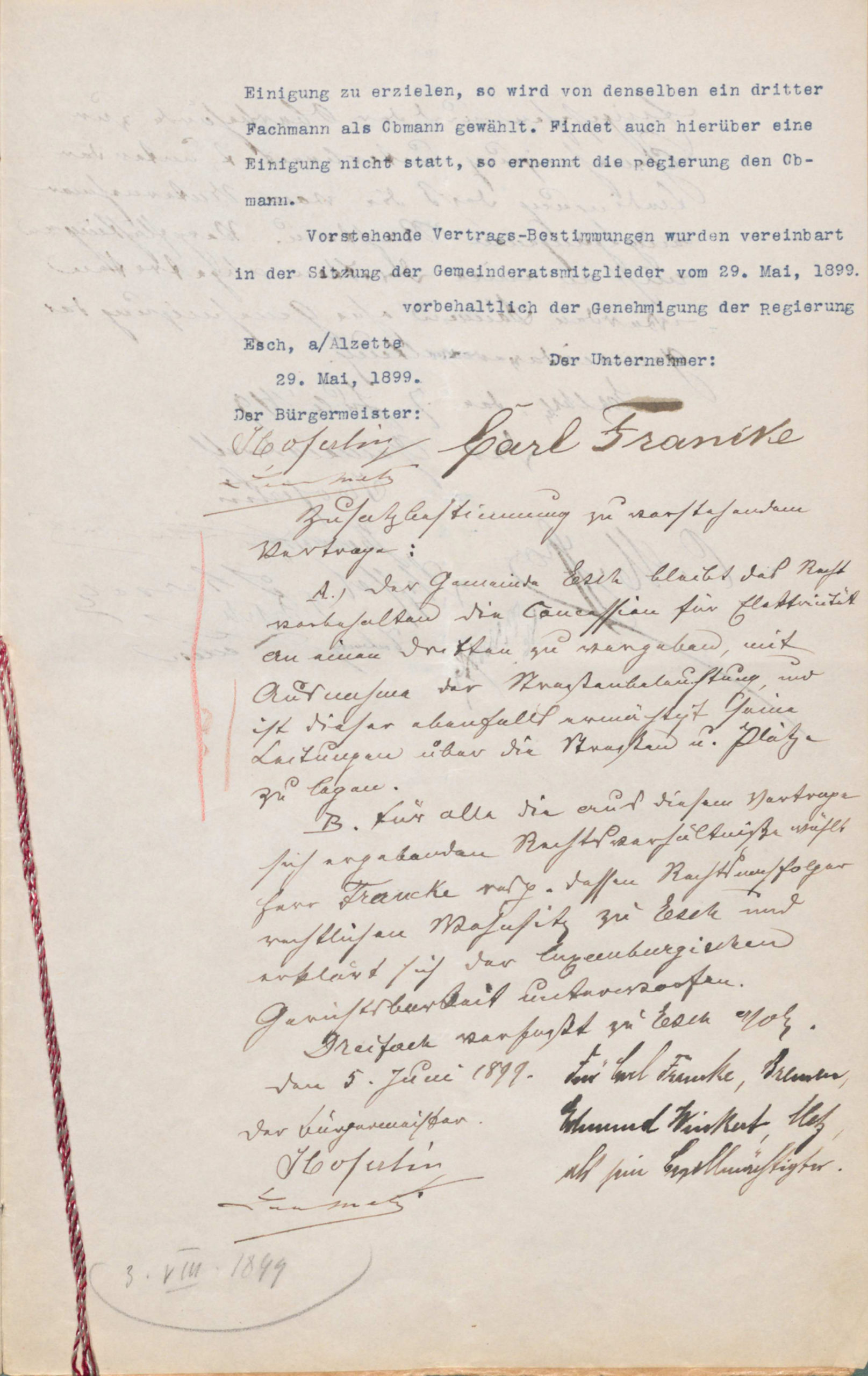

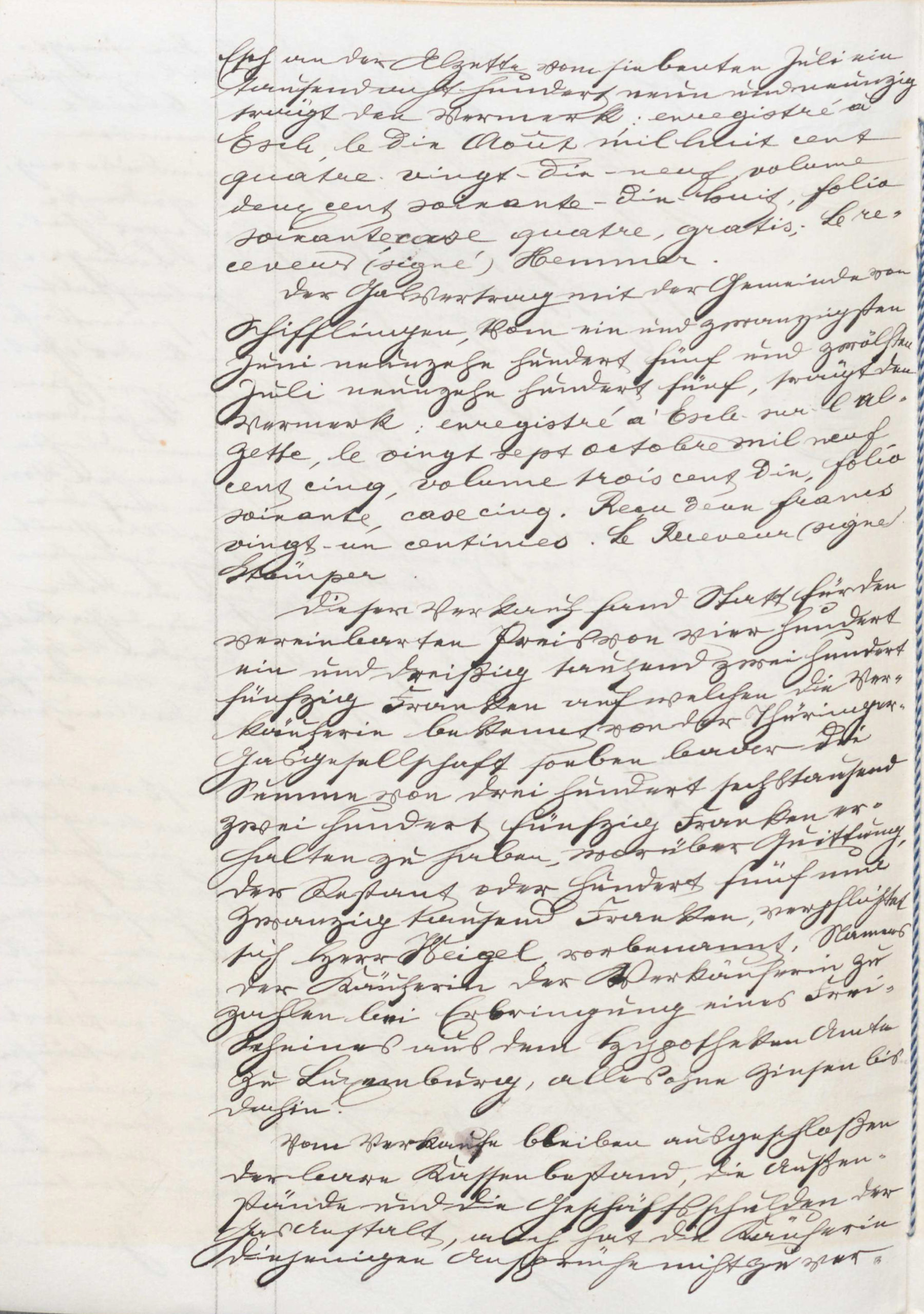

Mai 1899: Francke schließt einen Gasvertrag auf 30 Jahre mit der Gemeinde Esch ab. Letztere verpflichtet sich insbesondere, für die Straßenbeleuchtung nur Gas zu verwenden und mindestens 150 Straßenlaternen aufzustellen. Nach Vertragsabschluss ersteigert die Firma Carl Francke Grundstücke „im obersten Perchen” gegenüber dem Schlachthaus.

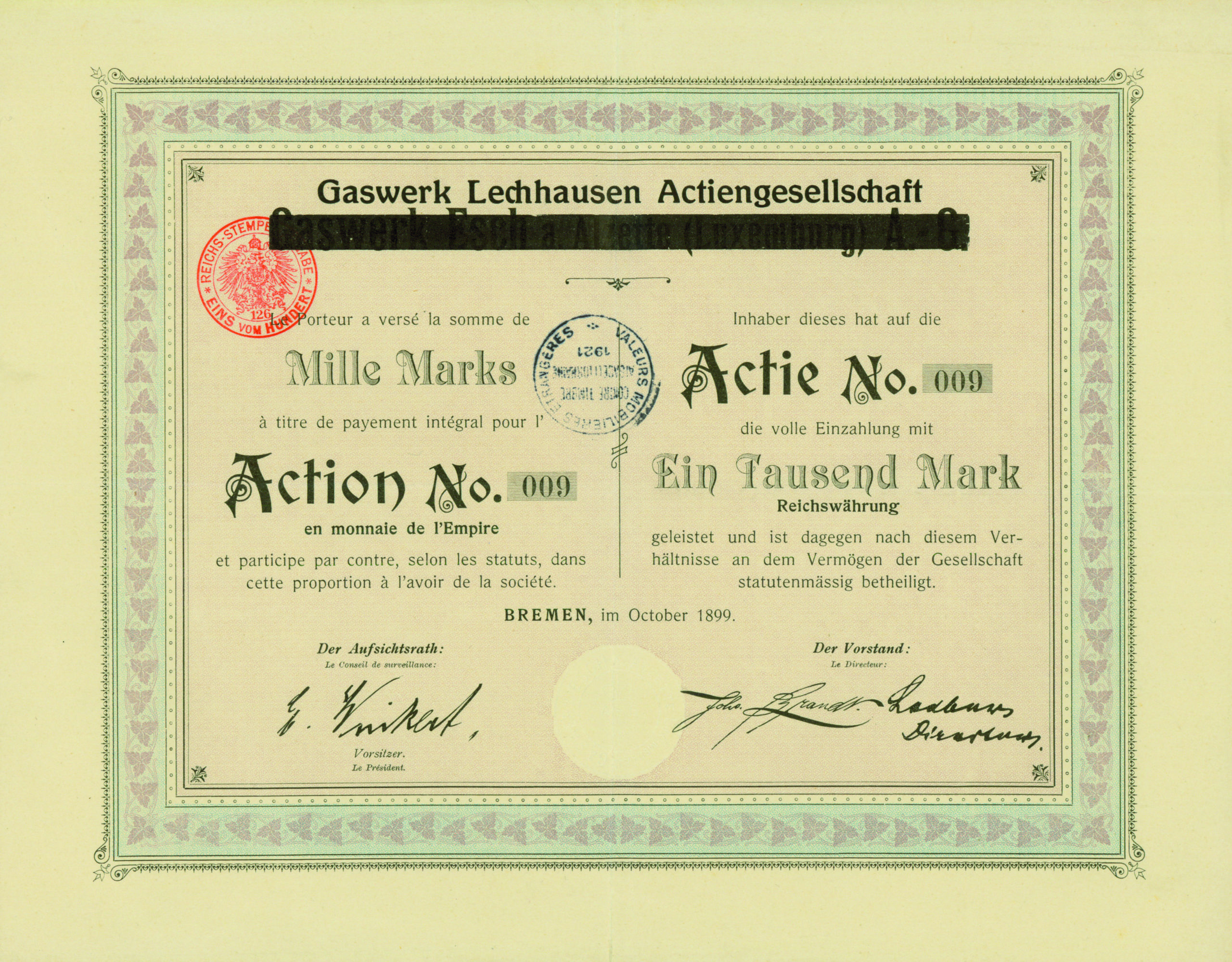

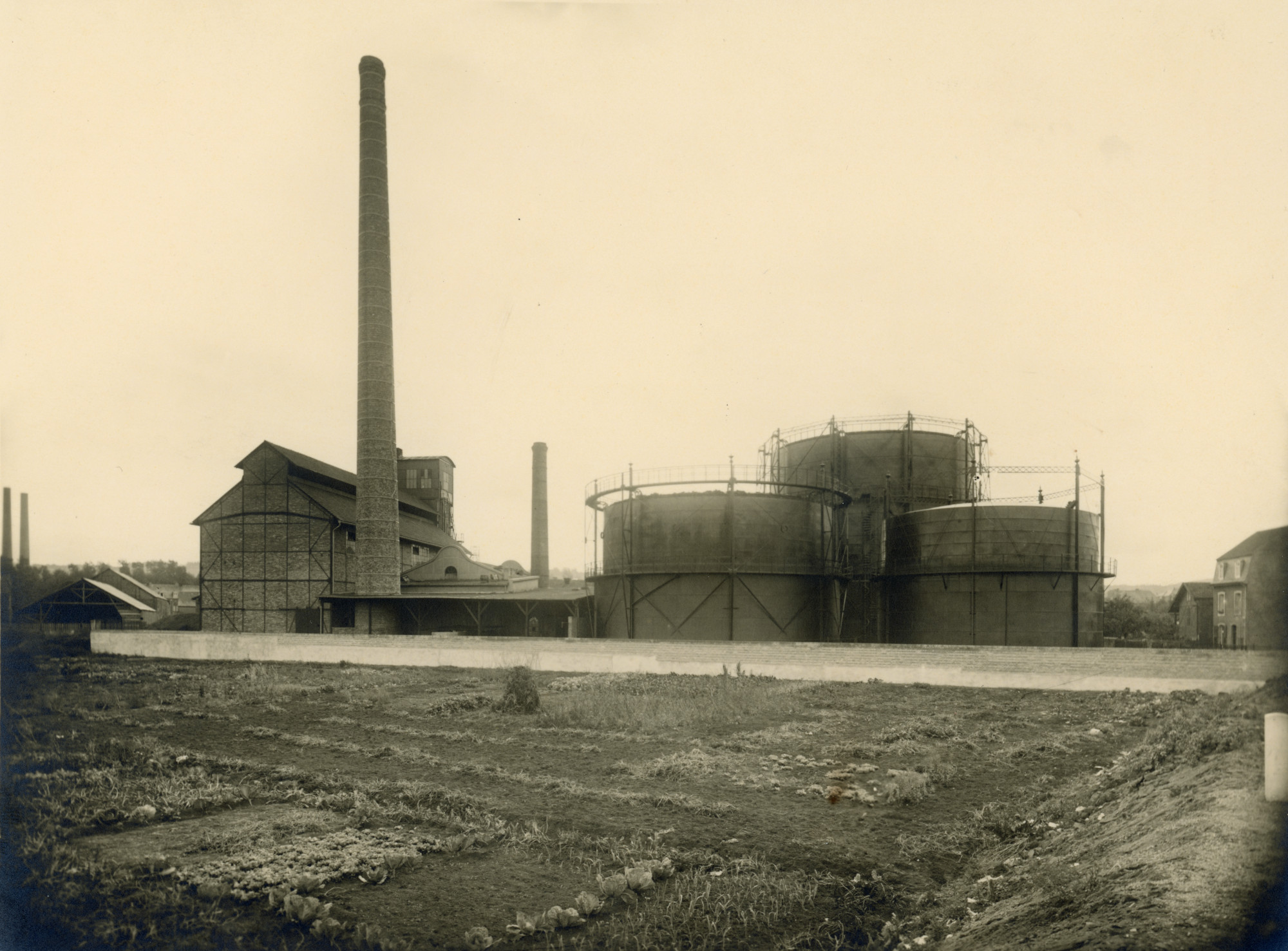

17. Juli 1899: Francke gründet in Bremen die Aktiengesellschaft Gaswerk Esch a. Alzette (Luxemburg). Diese übernimmt den Gasvertrag mit der Gemeinde Esch und die dortigen Grundstücke. Die Bauarbeiten werden in den darauffolgenden Monaten durchgeführt.

30. Dezember 1899, 6 Uhr abends: die Straßen Eschs werden zum ersten Mal mit Gas beleuchtet.

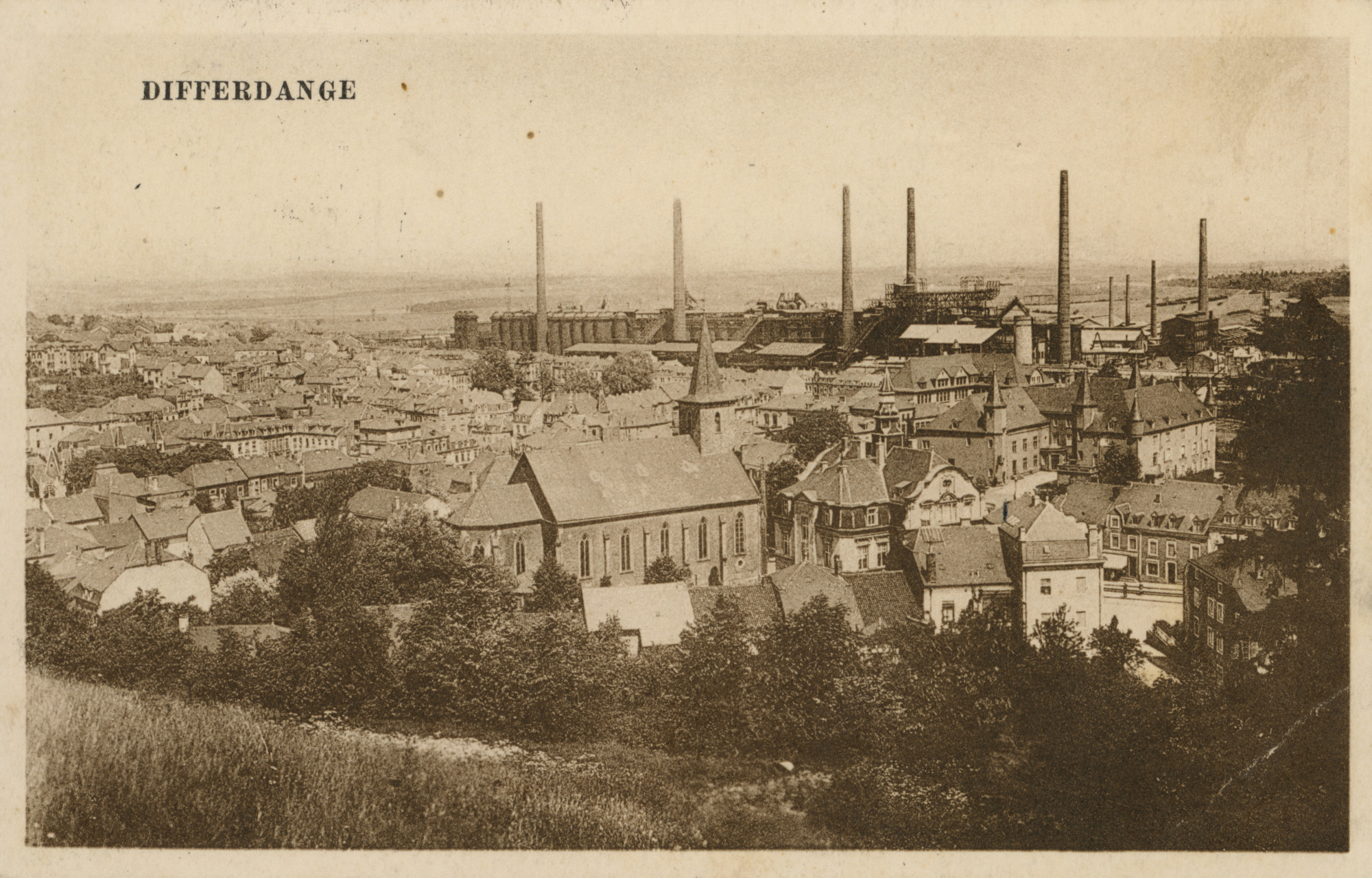

Die Errichtung des Gaswerks Differdingen

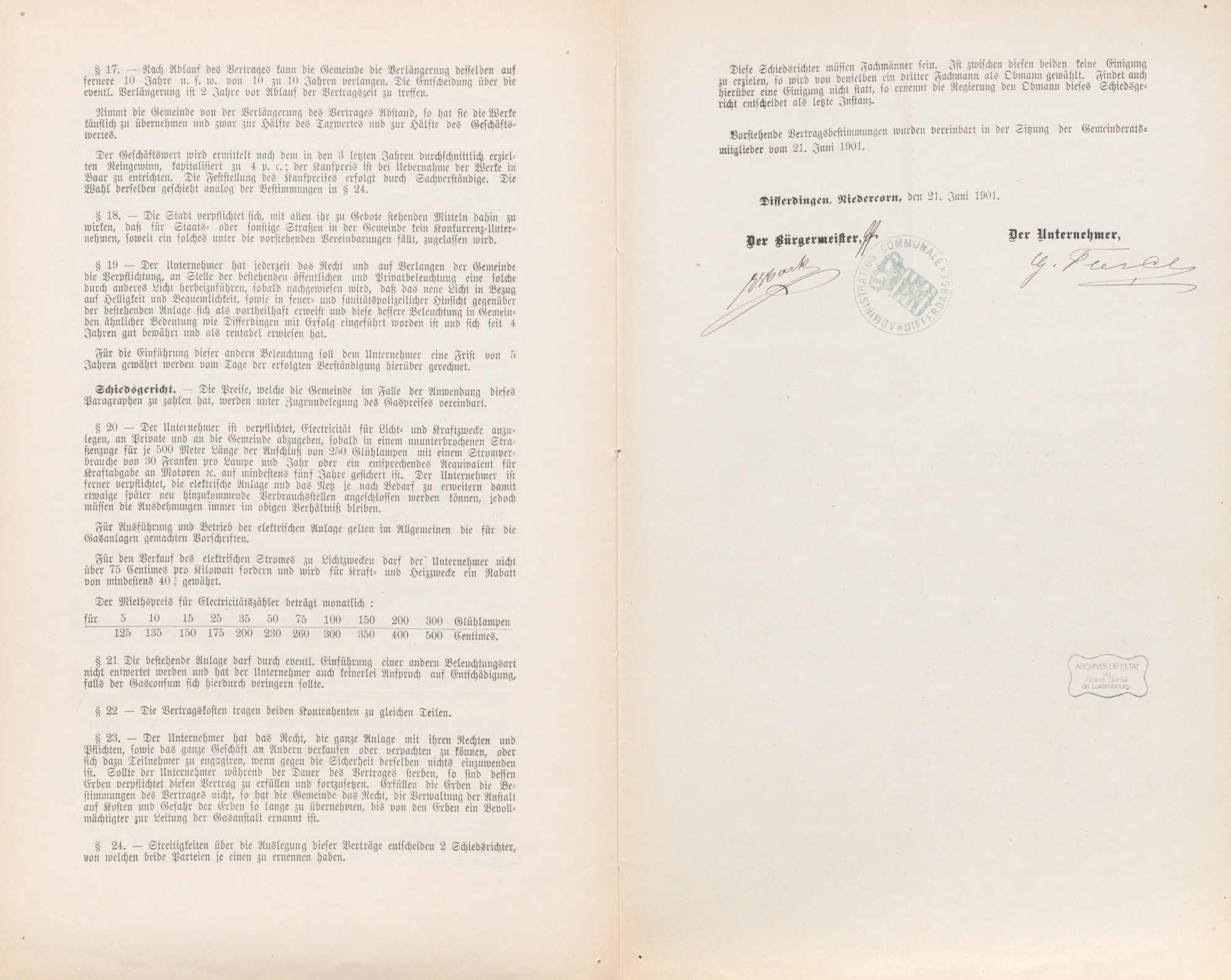

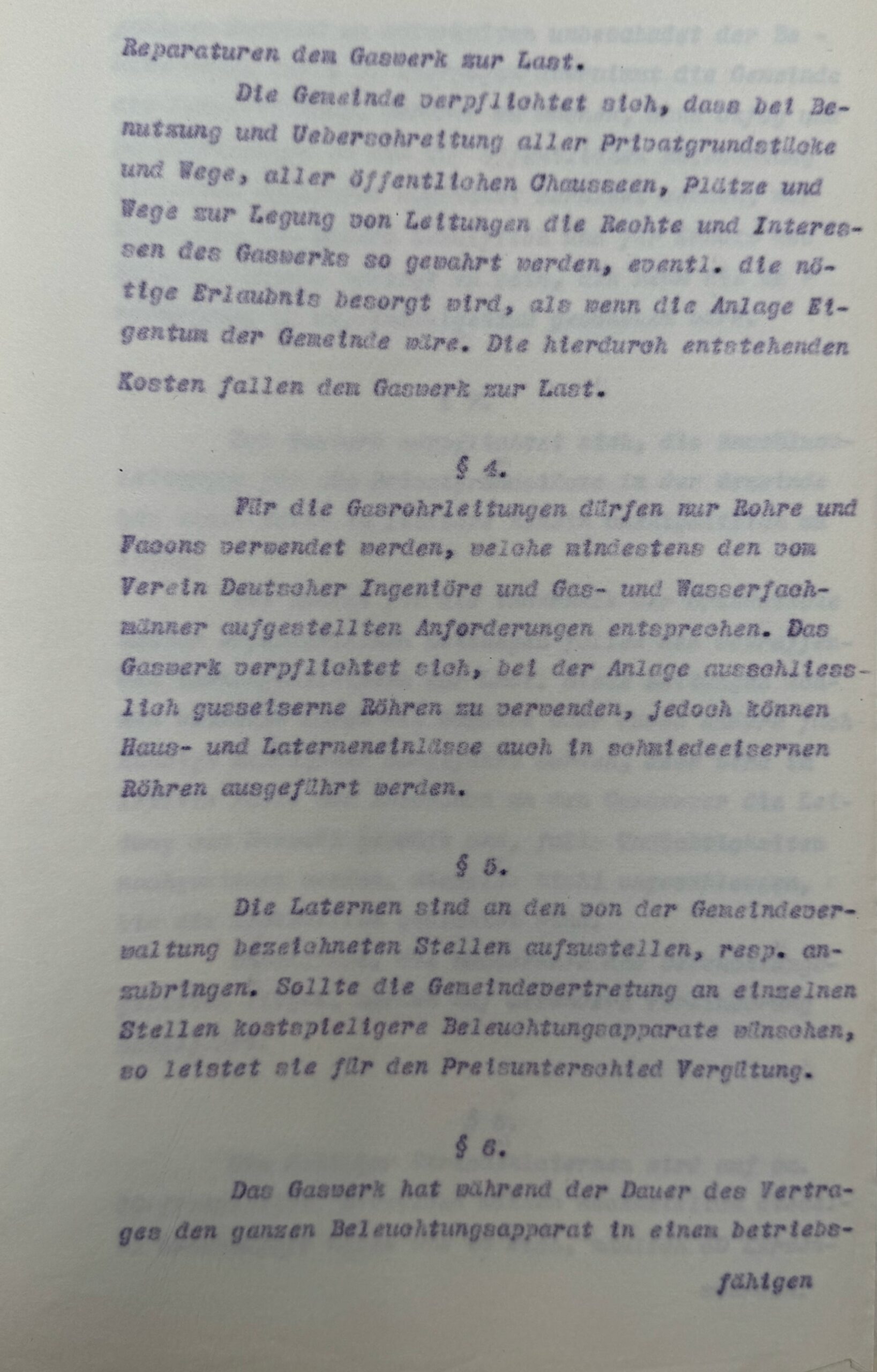

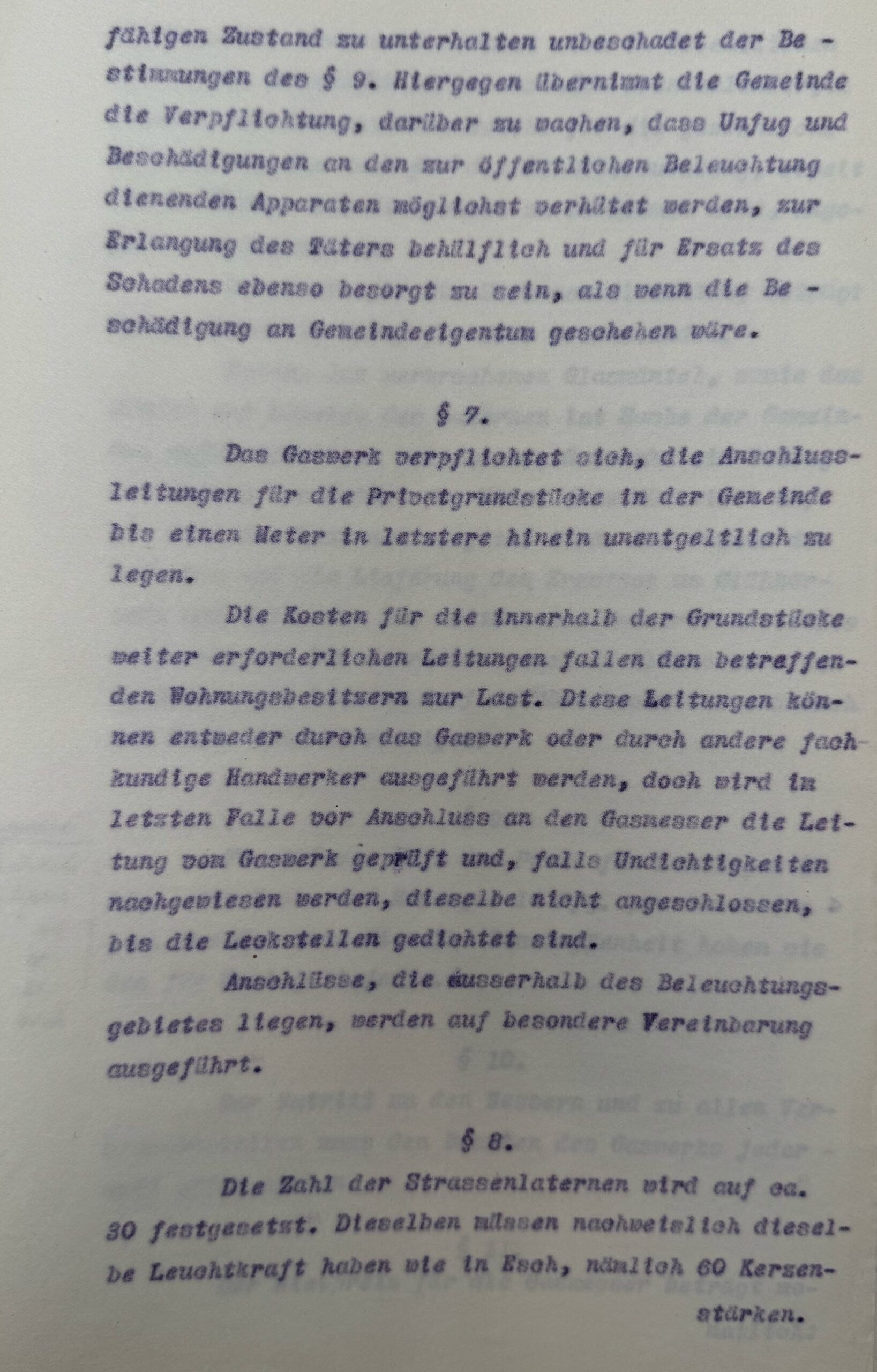

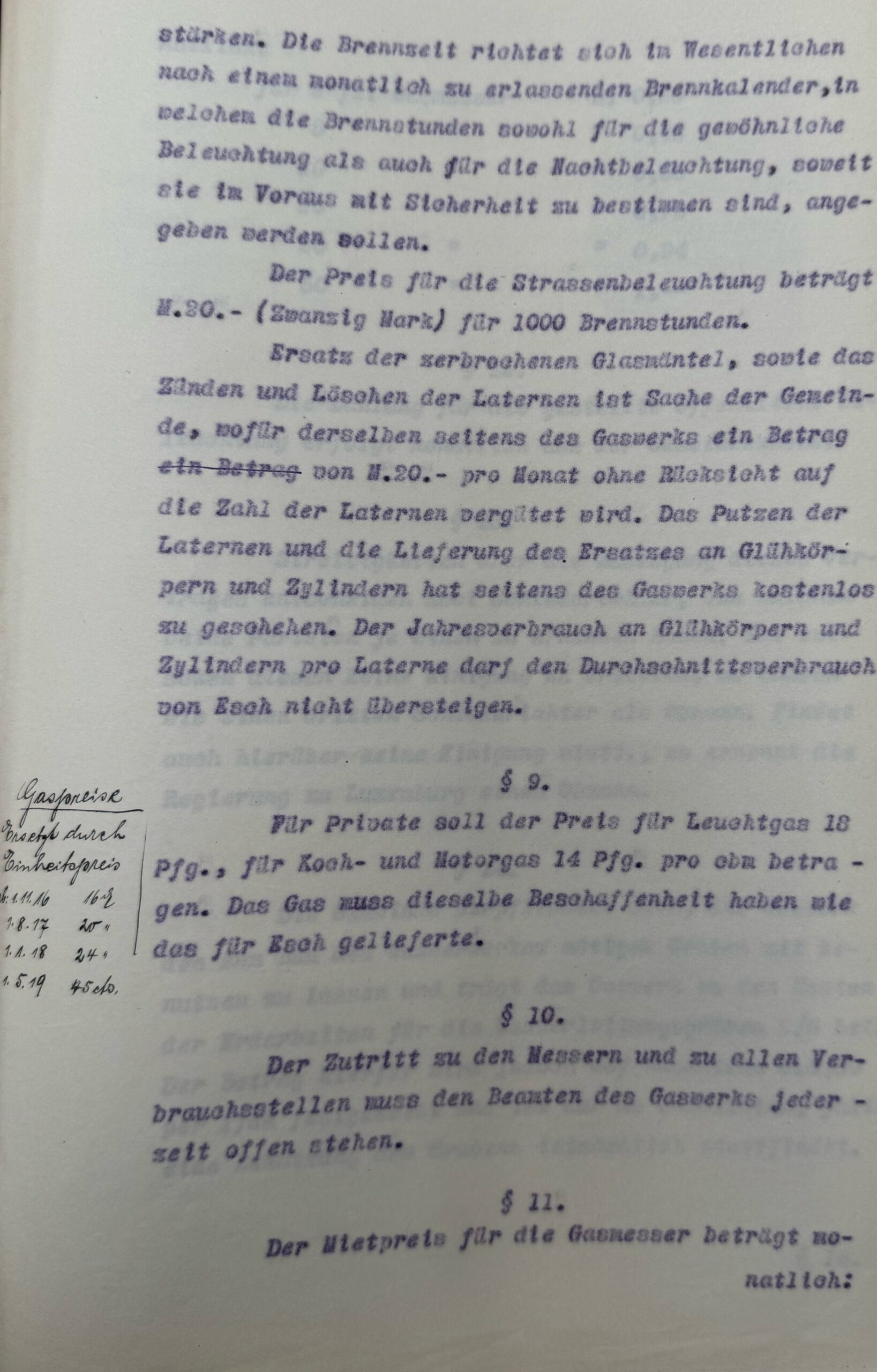

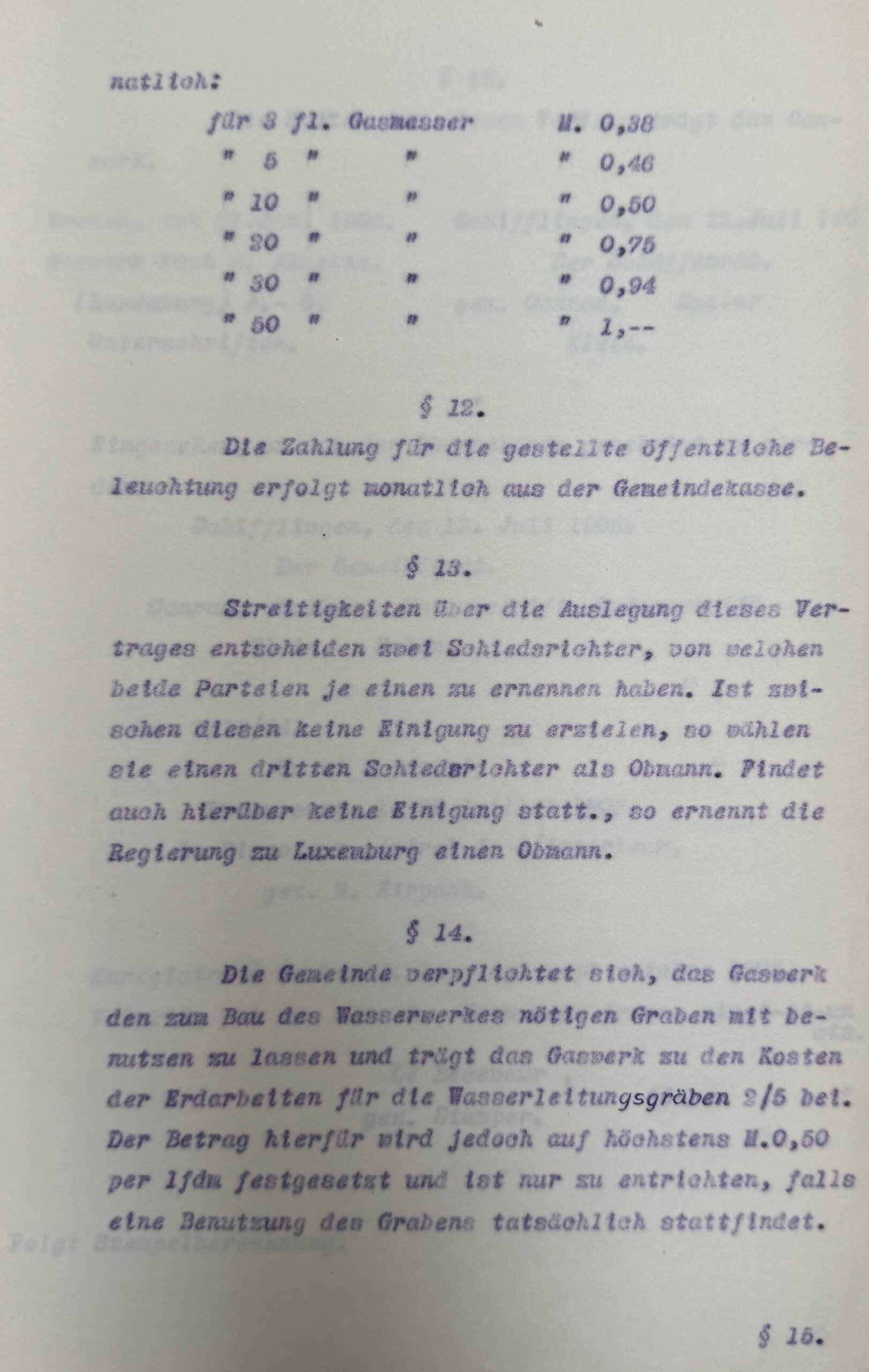

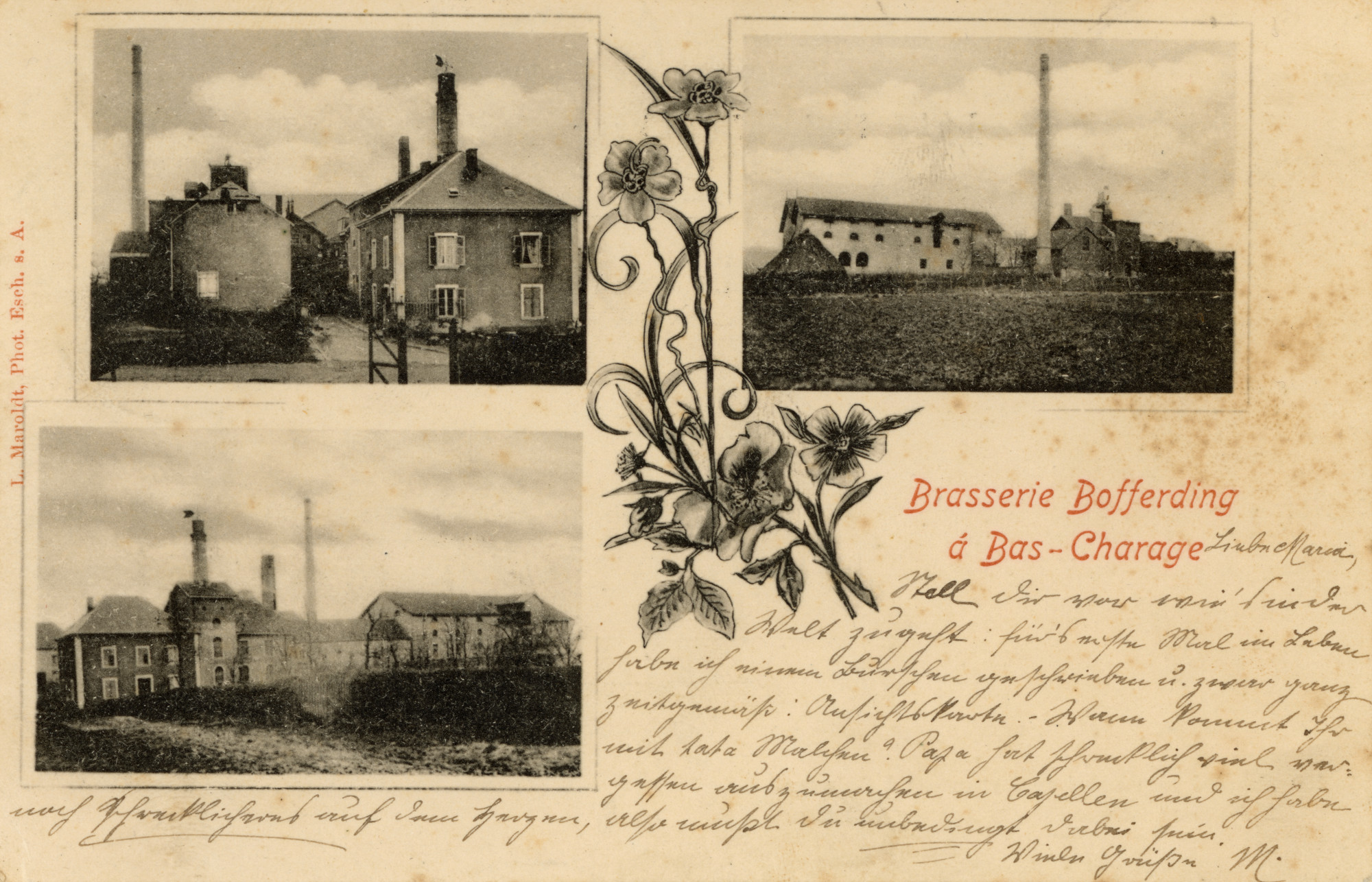

21. Juni 1901: die Gemeinde Differdingen und der Escher Unternehmer Georg Flesch unterschreiben einen Gasvertrag, der an den Escher angelehnt ist. Das Gaswerk Differdingen wird im Zolwerweg errichtet.

1. Januar 1902: die Gasbeleuchtung in Differdingen-Niederkorn beginnt offiziell.

31. März 1903: Flesch übergibt das Gaswerk an die Thüringer Gasgesellschaft in Leipzig. Der neue Direktor ist Friedrich Seelig aus Kitzingen (Bayern) und der Buchhalter der Escher Henri Kayser (1883-1965), der von 1900 bis 1902 am Escher Gaswerk arbeitete.

Die Zeit bis zur Übernahme des Escher Gaswerks durch die Thüringer Gasgesellschaft

November 1901: der Escher Gemeinderat gewährt der dortigen protestantischen Gemeinschaft eine finanzielle Unterstützung, um die Gasbeleuchtung in ihrem Tempel zu installieren.

1903: Arbeiten im Escher Schlachthaus, Kiosk, Rathaus und „Schulhaus der Schwestern”.

August 1904: der Escher Stadtarchitekt Paul Flesch empfiehlt die Installation einer Gasheizung im „Alten Schulhaus”. Dieses System soll im Erfolgsfall in allen anderen Schulen eingebaut werden, die noch nicht über eine Zentralheizung verfügten. Der Generaldirektor des Innern steht dem Vorhaben kritisch gegenüber, da das Heizungssystem für große Säle ungeeignet sei und bei Gasaustritt die Kleider der Kinder Feuer fangen könnten.

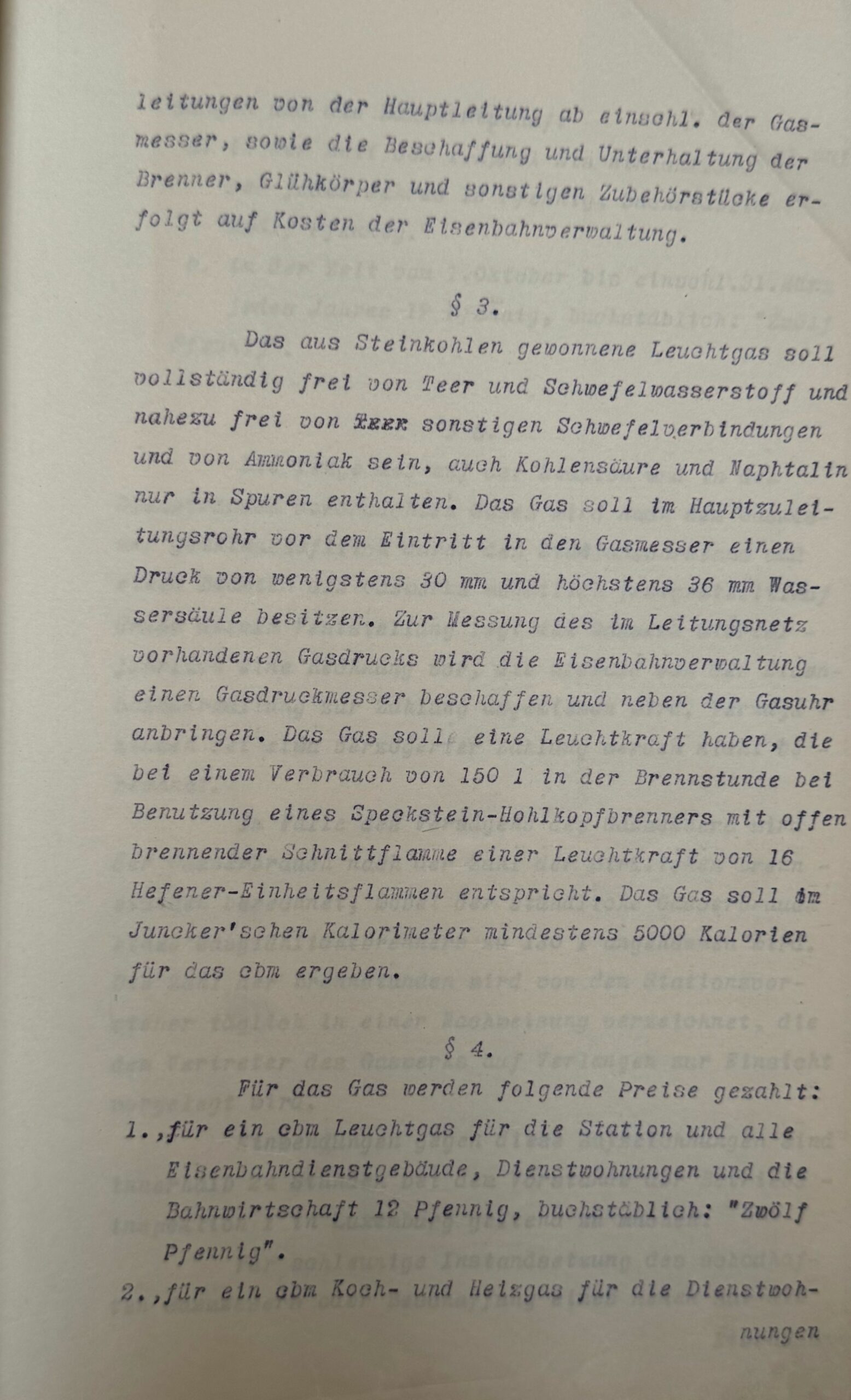

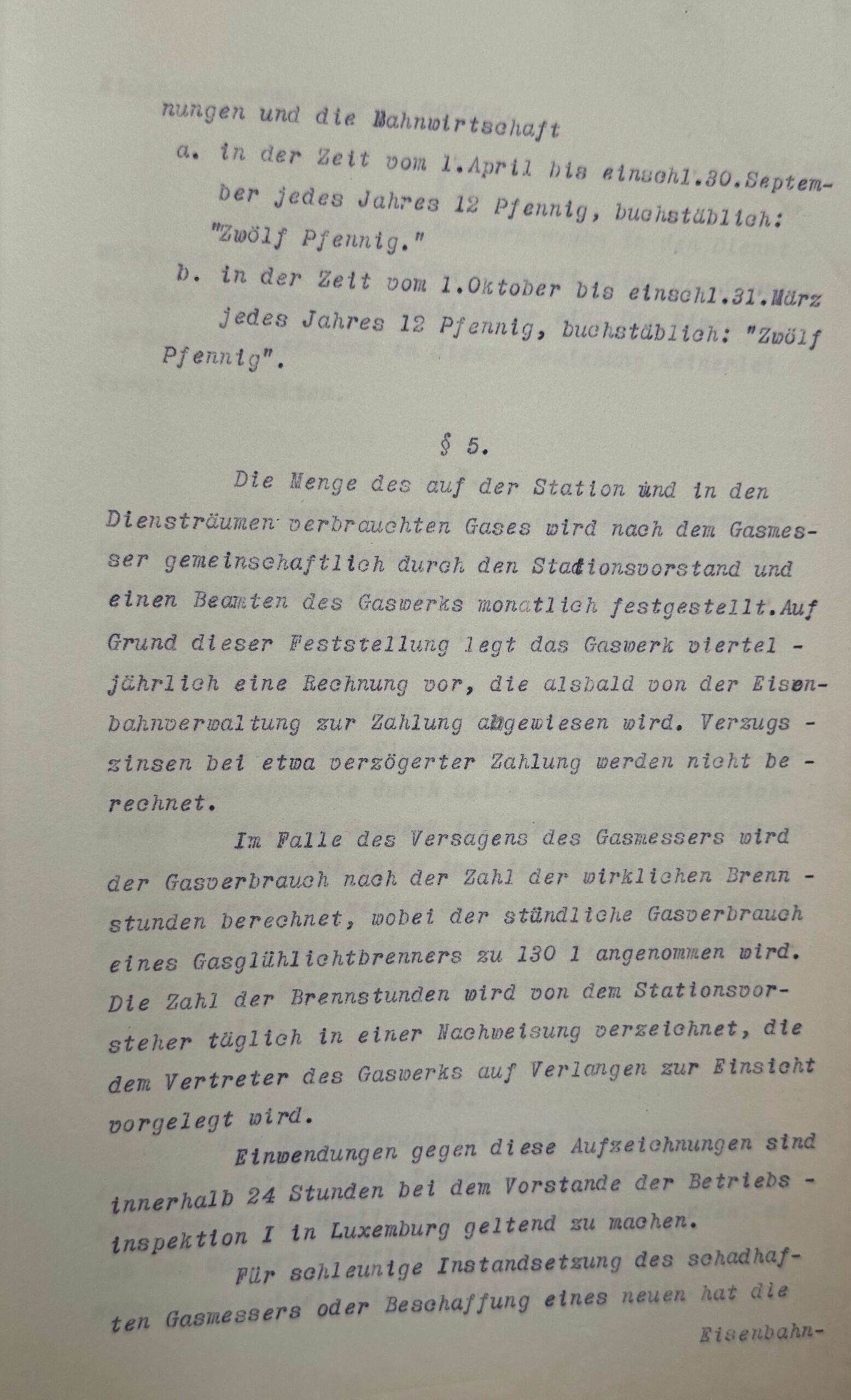

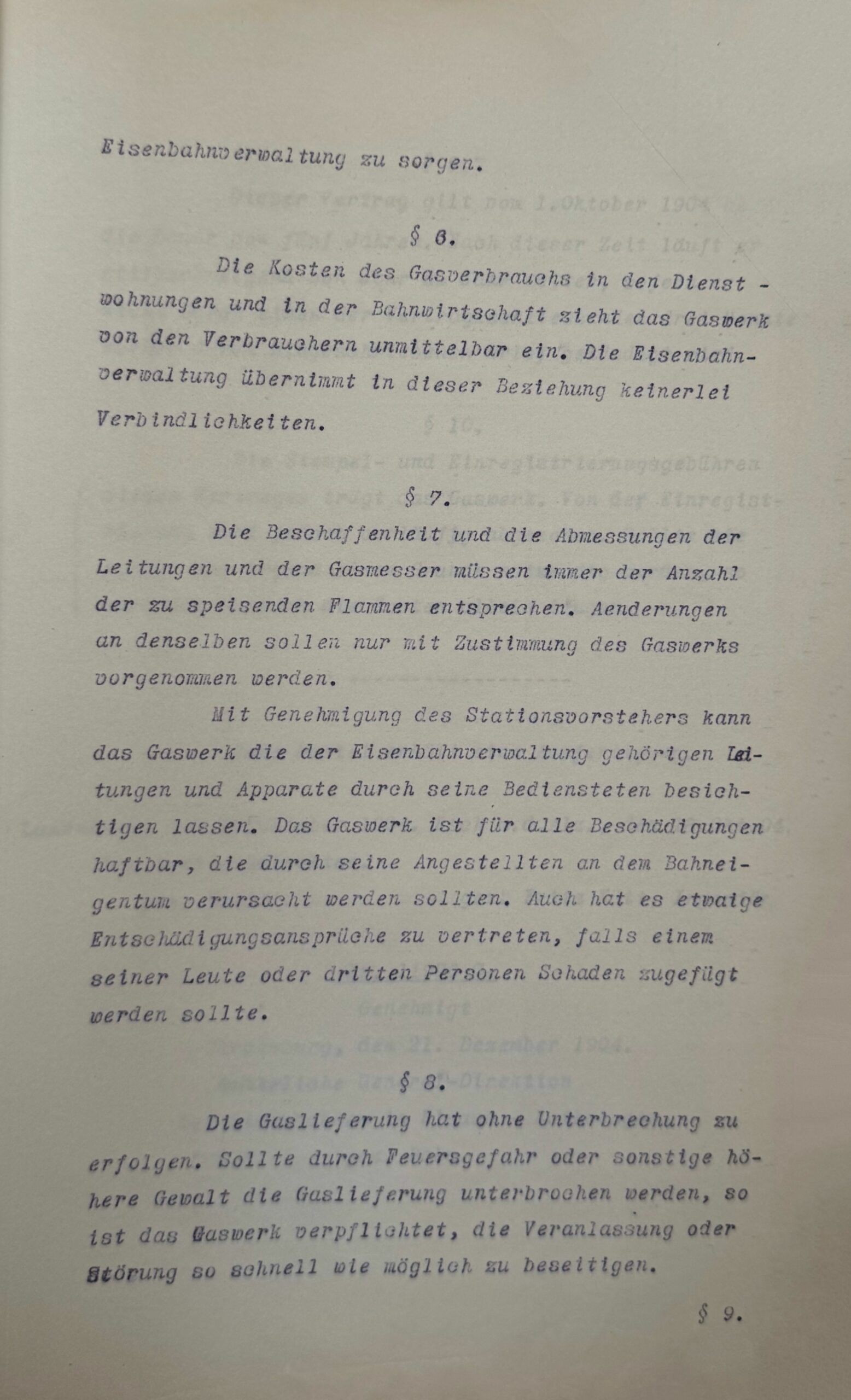

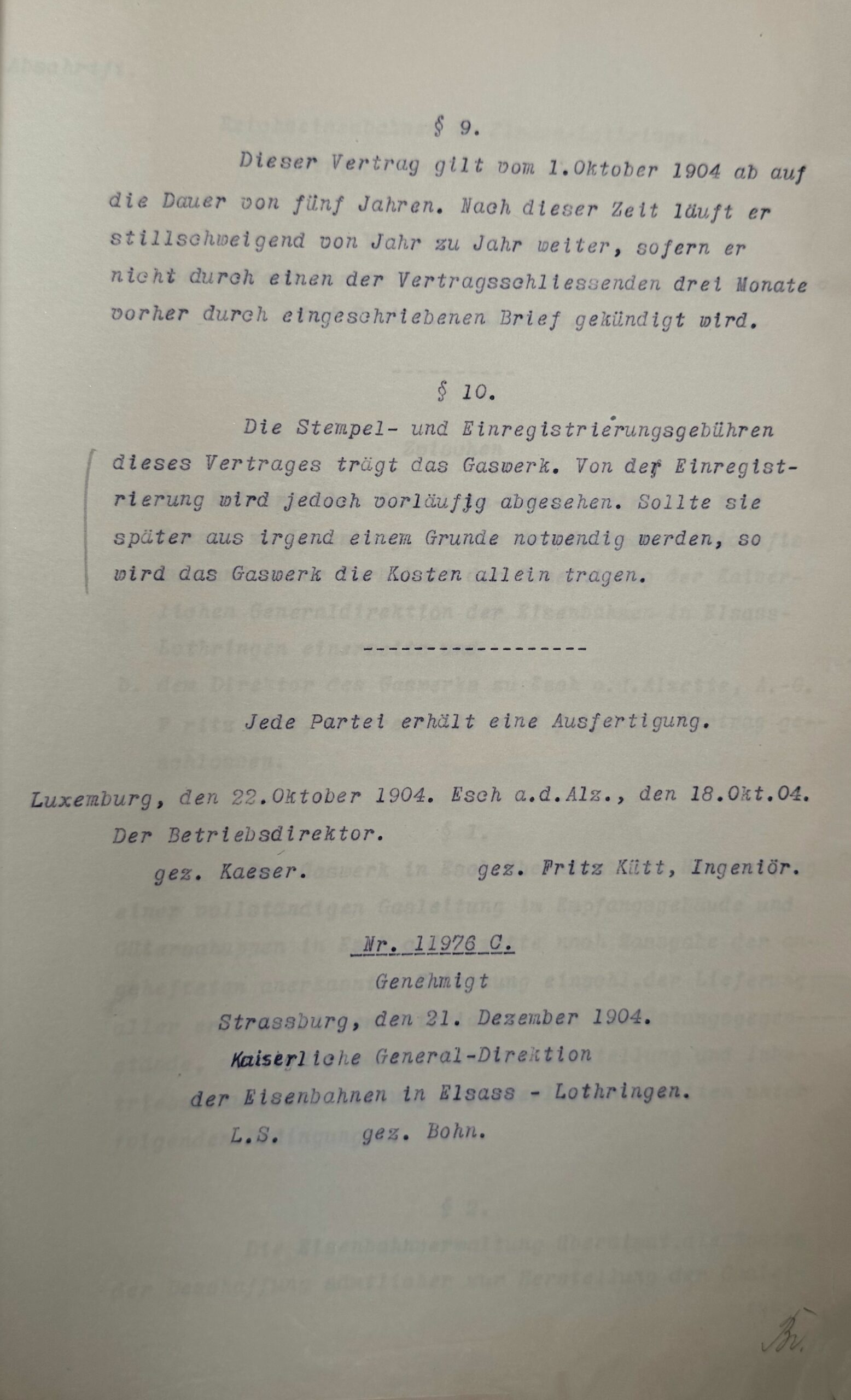

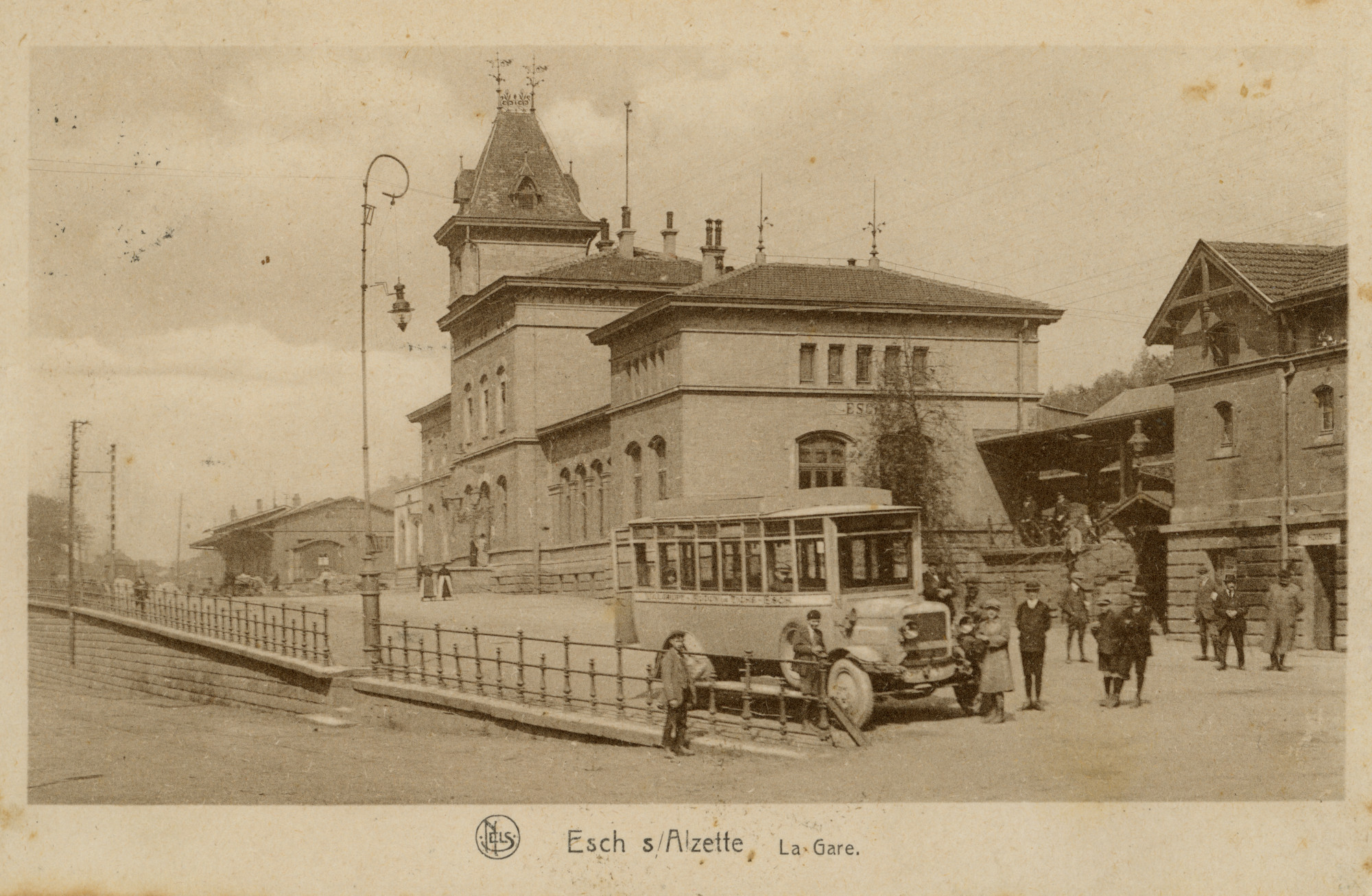

Oktober 1904: durch einen Gasvertrag mit der Kaiserlichen General-Direktion der Eisenbahnen in Elsass-Lothringen verpflichtet sich das Gaswerk Esch, auf fünf Jahre Gas für die Beleuchtung des Escher Bahnhofs zu liefern.

1903 und 1904: in Differdingen führte das dortige Gaswerk Installationen in der neuen Schule und den Lehrerwohnungen der Sektion Niederkorn sowie der Pfarrkirche in Differdingen durch.

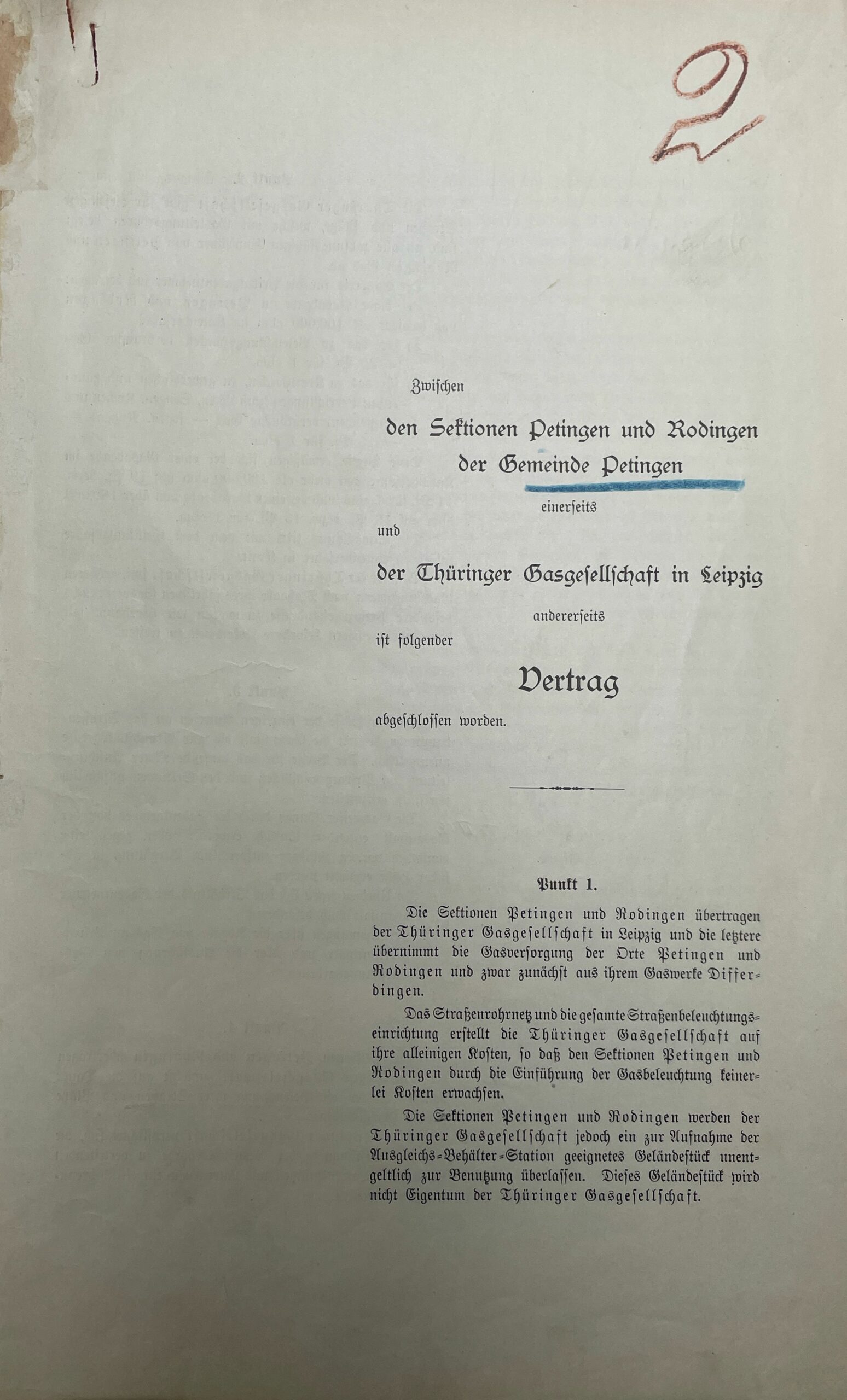

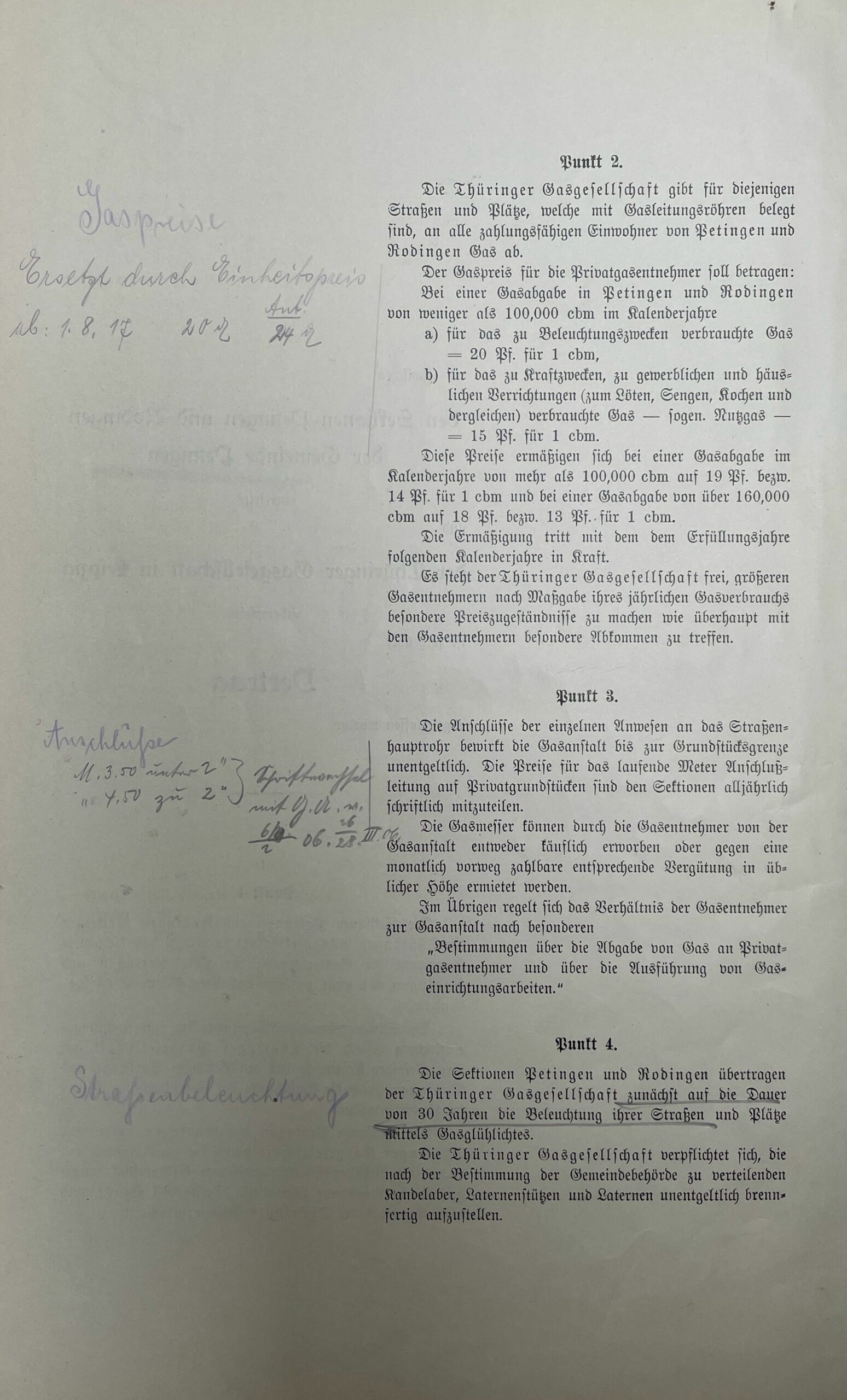

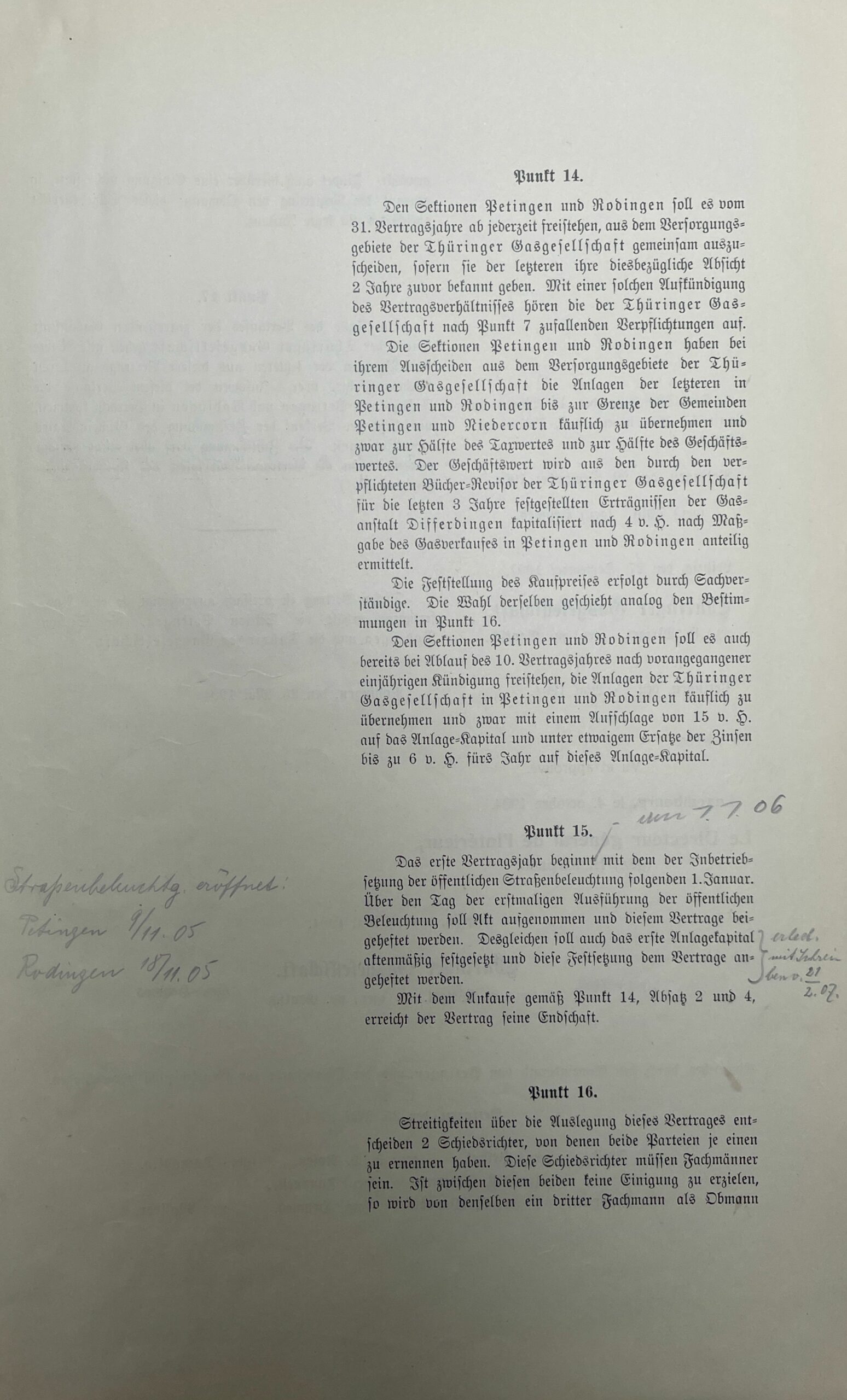

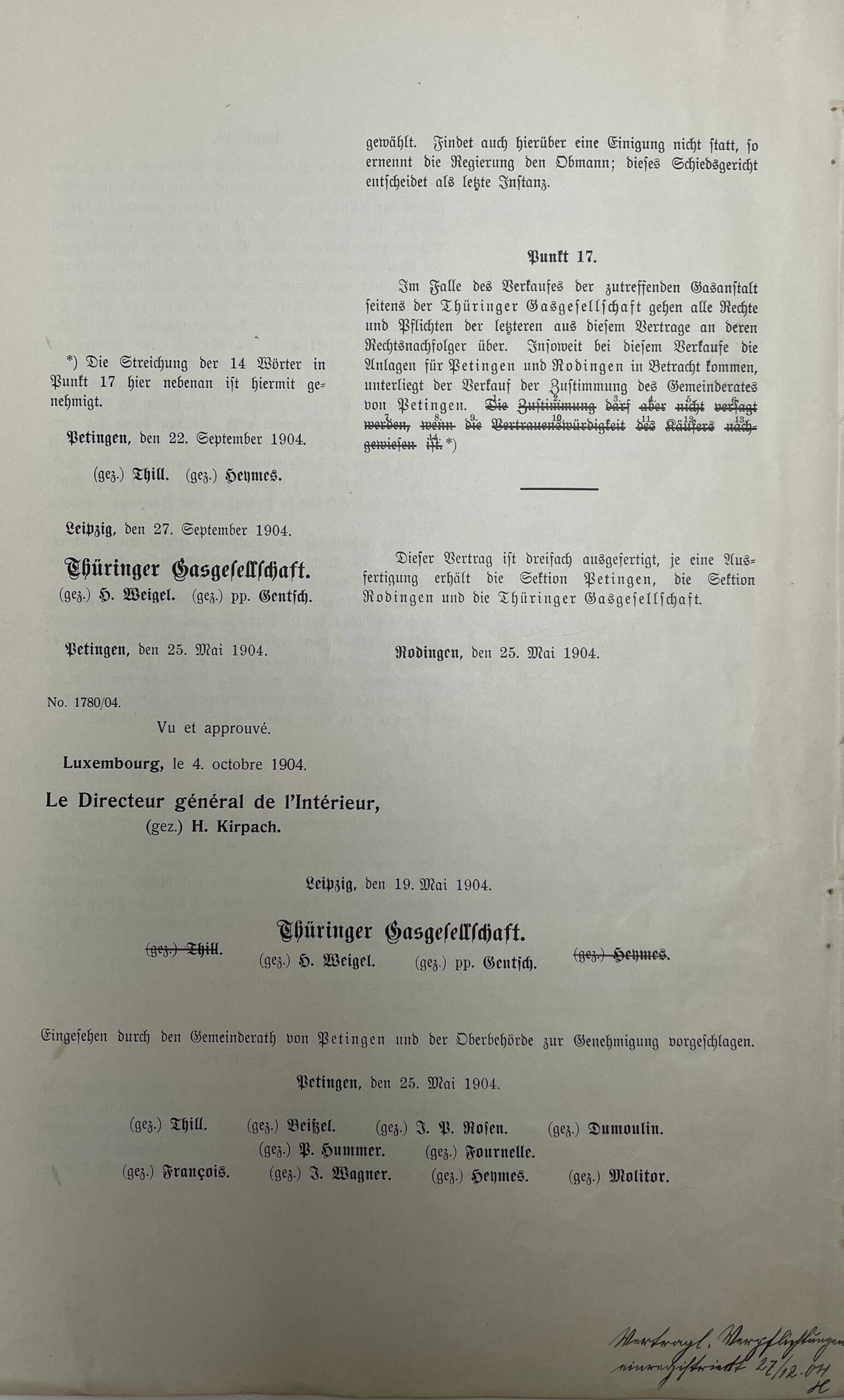

1904: die Gemeinde Petingen und die Thüringer Gasgesellschaft unterzeichnen einen Gasvertrag auf 30 Jahre für die Beleuchtung der Straßen in Petingen und Rodingen (Rodange). Die hierzu verlegte etwa 8 km lange Leitung vom Gaswerk Differdingen nach Petingen und Rodingen ist anscheinend die erste Ferndruckleitung in Luxemburg.

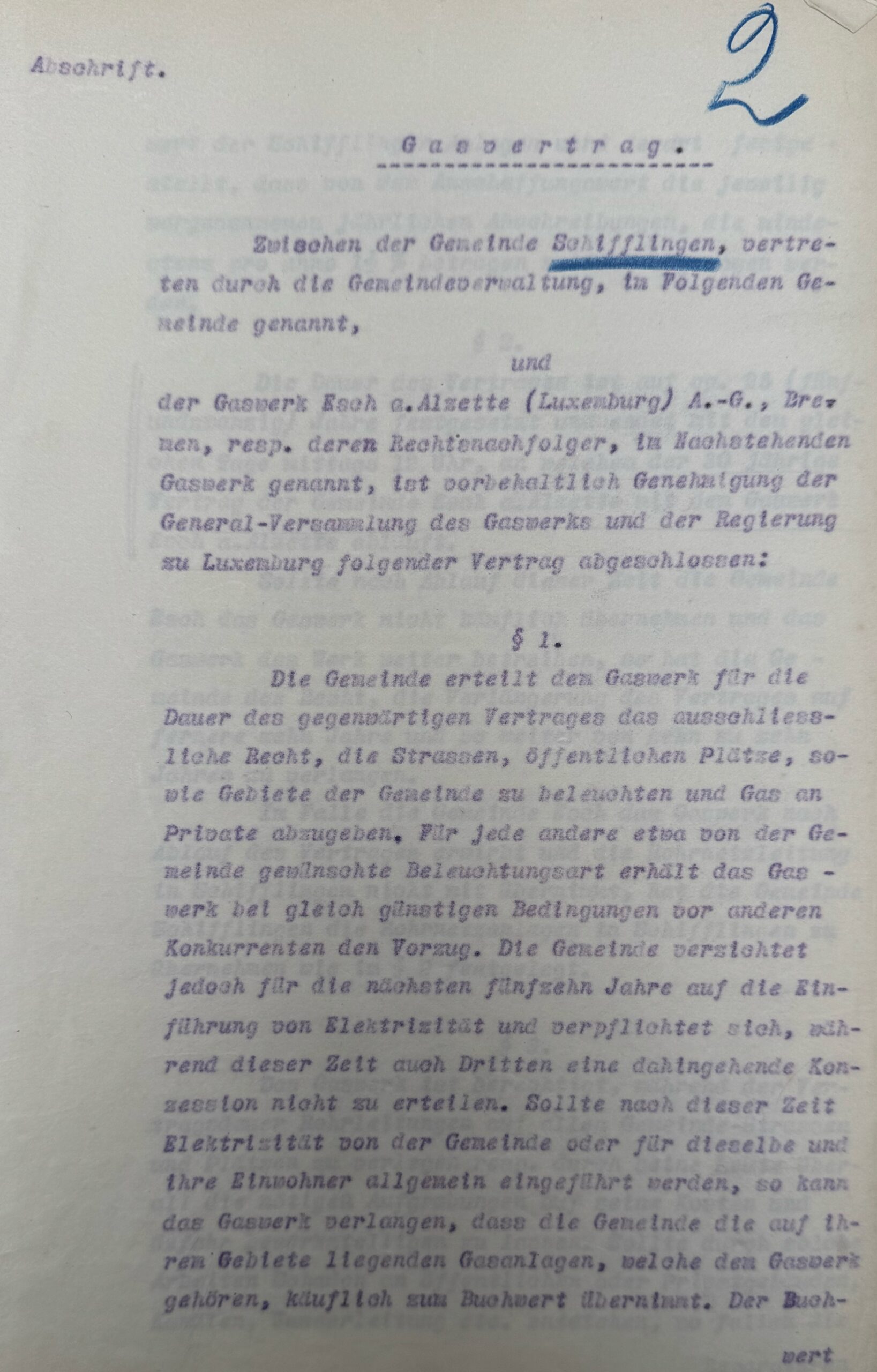

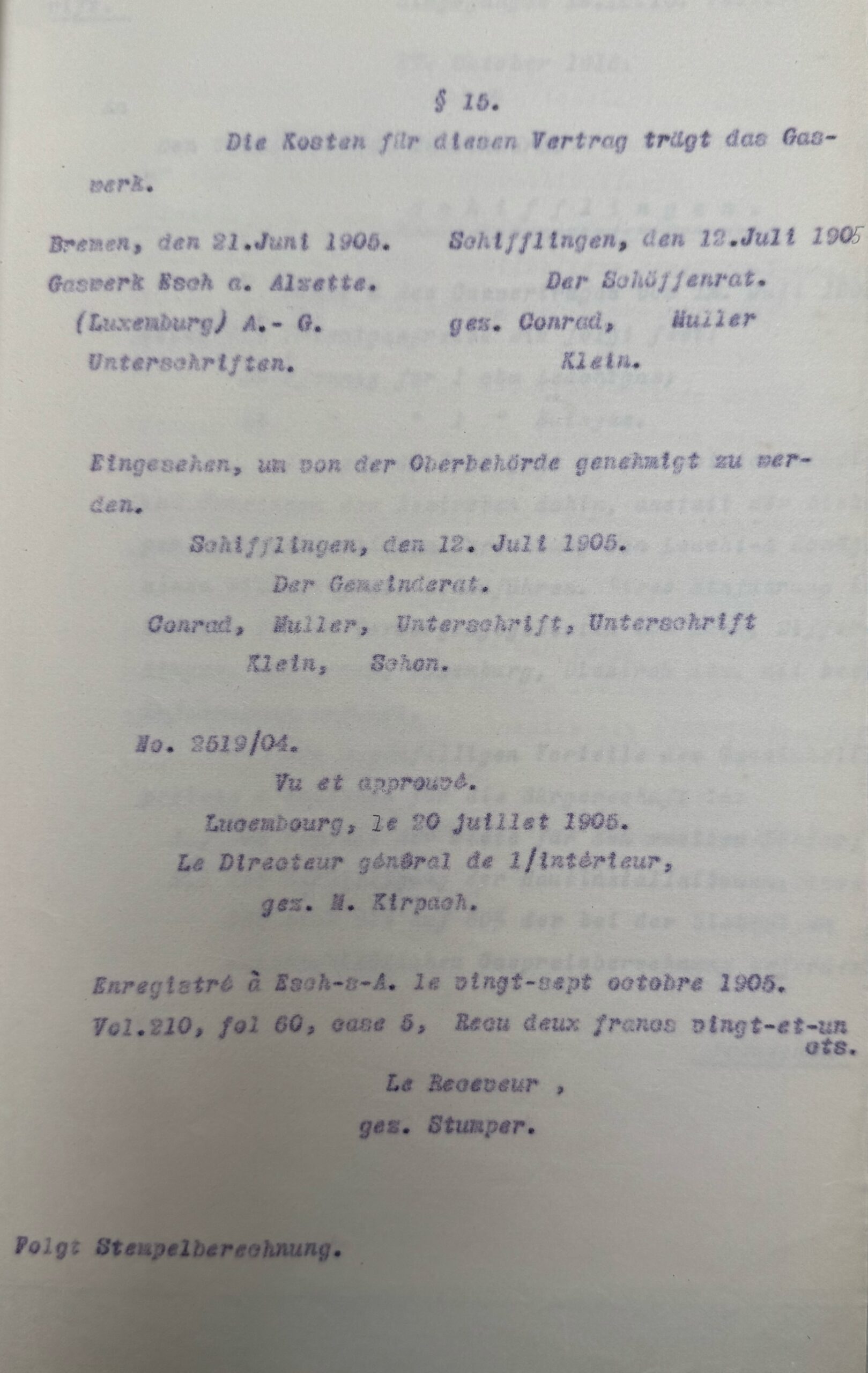

Sommer 1905: die Gemeinde Schifflingen schließt einen Gasvertrag auf 25 Jahre für etwa 30 Laternen mit der Gaswerk Esch A.G.

9. November 1905: Beginn der Straßenbeleuchtung in Petingen.

18. November 1905: Beginn der Straßenbeleuchtung in Rodingen.

Januar 1906: infolge eines Antrags der Einwohner der Sektion Oberkorn beschließt der Gemeinderat Differdingen, diese Sektion ans Gas anschließen zu lassen. Da immer mehr Gas vom Gaswerk Differdingen verbraucht wird, wird dort ein teleskopischer Gasbehälter zu 1.500 cbm erbaut.

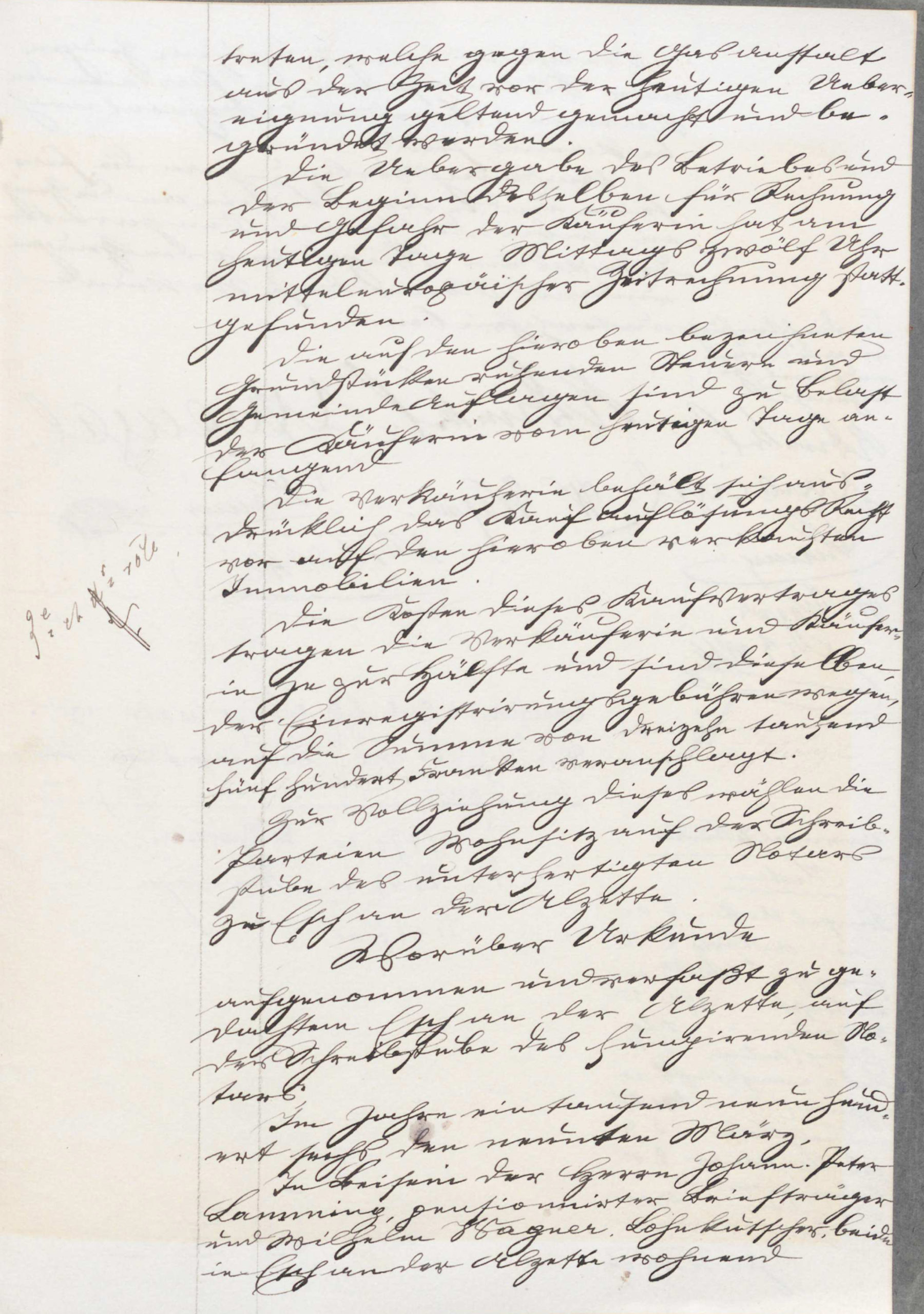

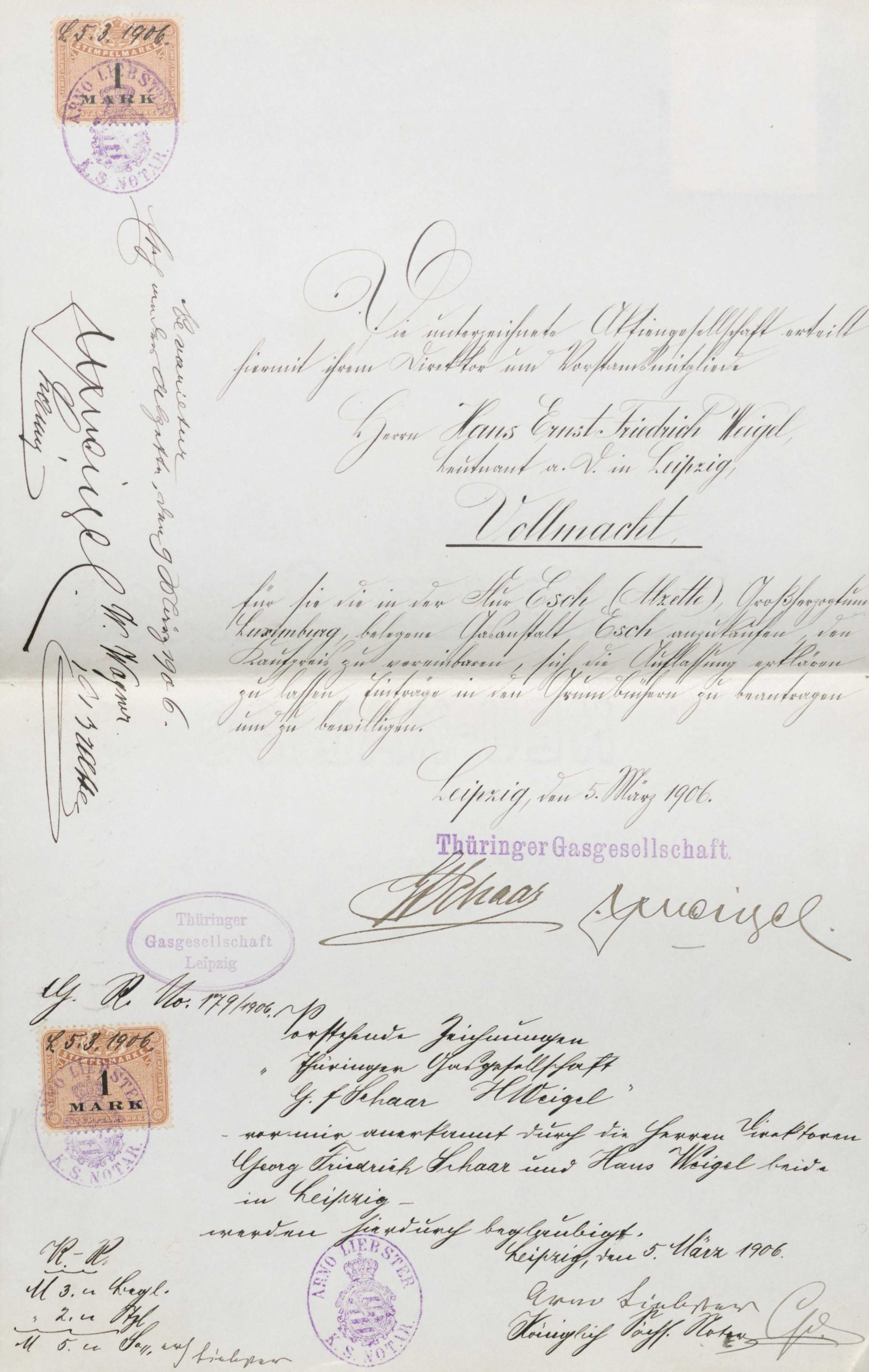

Februar 1906: auf einer außerordentlichen Generalversammlung entscheidet die Gaswerk Esch A.G., Bremen, in die mittlerweile Luxemburger eingestiegen sind, das Gaswerk Esch an die Eigentümerin des Gaswerks Differdingen, die Thüringer Gasgesellschaft, zu veräußern. Der Verkauf mitsamt Übergabe der bestehenden Gasverträge erfolgt am 9. März 1906.

1906-1914

Die Thüringer Gasgesellschaft im Kanton Esch und nahen Ausland bis zum Ersten Weltkrieg

Nach der Übernahme des Gaswerks Esch dehnte sich die Thüringer Gasgesellschaft weiter in Luxemburg aus. Zudem erstreckte sie ihr Versorgungsgebiet aufs nahe Reichsland Elsass-Lothringen. Dies schuf Unmut im Escher Gemeinderat, der die Thüringer Gasgesellschaft beschuldigte, das gute Gas nach Lothringen zu liefern und das schlechte in Esch zu vertreiben. Ein wichtiger Schritt für die Thüringer Gasgesellschaft war die Übernahme der Aktienmehrheit der Hollericher Gaswerk A.G. im Juli 1911. Hieraus ergaben sich erste Pläne, die Gaswerke von Differdingen, Esch und Hollerich durch Fernleitungen zu verbinden und die beiden ersten mit Ferngas aus einer Hollericher Überlandzentrale zu versorgen. Trotz der sichtlichen Erfolge bestand in Leipzig das Gefühl, in Luxemburg sei man als deutsches Unternehmen nicht gut angesehen. Zudem stand die Gasgesellschaft, die jedoch teils auch Strom vertrieb, in steter Konkurrenz zu den Elektrizitätsunternehmen.

März 1907: in Oberkorn werden die Schule und das Pfarrhaus ans Gas angeschlossen.

18. Oktober 1908: der Leiter des Differdinger Gaswerks, Friedrich Seelig, wird anscheinend grundlos überfallen und schwer misshandelt. Er wird im Oktober 1910 durch Henri Kayser ersetzt.

November 1908: die Thüringer Gasgesellschaft beschließt, 500 Mark für den Bau einer evangelischen Kirche in Differdingen beizusteuern und dort die Gasinstallation auf Kosten der Gesellschaft durchzuführen.

Februar 1911: das Hütten-Kasino im Differdinger Schloss erhält den Gasanschluss.

Juni 1912: der Schöffenrat weigert sich, die Rückstände der Gemeinde zu bezahlen, solange das Gaswerk der Gemeinde Differdingen nicht die gleichen Preise wie der Gemeinde Esch zugesteht. Im gleichen Jahr wird die Frage der Stromversorgung Differdingens durch das dortige Gaswerk aufgeworfen, bleibt jedoch die nächsten Jahre in der Schwebe.

Februar 1914: Gaswerksleiter Wilhelm Goeseke wird in Differdingen überfallen. Anschließend übernimmt auch hier Henri Kayser den Betrieb.

Niederkerschen

November 1901: der Niederkerscher Gemeinderat lässt in Oberkerschen aus Rücksicht auf die dort lebenden Eisenbahn- und Hüttenarbeiter 5 Laternen (wohl mit Petroleum) aufstellen.

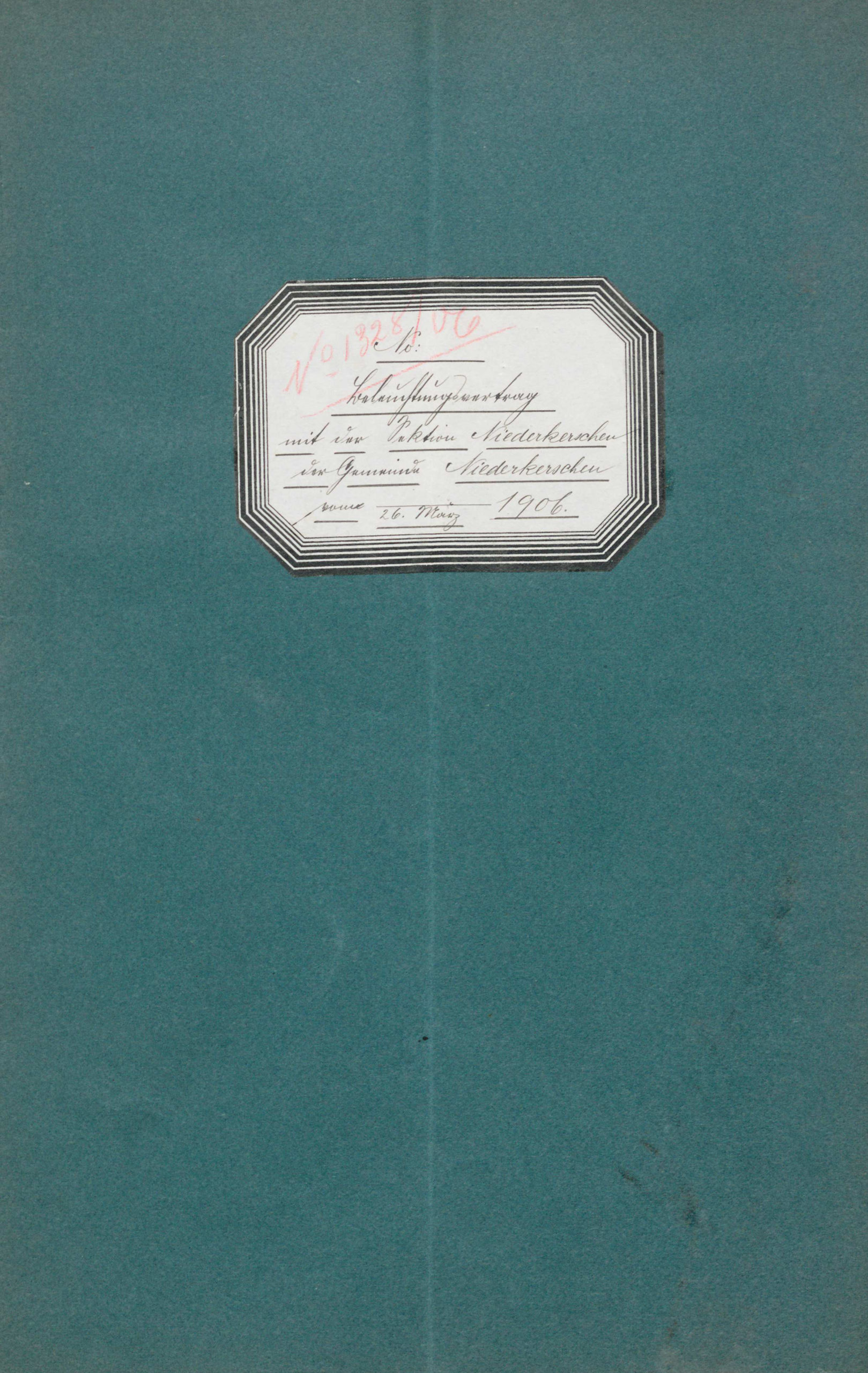

26. März 1906: zwei Wochen nachdem sie das Escher Gaswerk übernommen hatte, unterzeichnet die Thüringer Gasgesellschaft einen Gasvertrag mit der Gemeinde Niederkerschen für die Sektion Niederkerschen, der mit dem Petinger Vertrag größtenteils identisch ist.

1907: der Staat gewährt der Gemeinde einen Kredit für den Gasanschluss der Schule, des Musiksaals und des Pfarrhauses. Die Straßenbeleuchtung in Niederkerschen wird im gleichen Jahr vollständig hergestellt. Der Bierbrauerei Bofferding werden von der Thüringer Gasgesellschaft Spezialpreise eingeräumt.

1909: die Thüringer Gasgesellschaft tritt mit der Gemeinde Niederkerschen über den Anschluss Oberkerschens in Verhandlung.

August 1913: der Niederkerscher Gemeinderat beschließt, dem Tochterunternehmen Énergie Électrique der Gesellschaft La Houve eine Konzession für Stromlieferung zu erteilen.

1907: die Einwohner von Rollingen (Lamadelaine) fordern die Gasbeleuchtung. Folglich dehnt die Thüringer Gasgesellschaft ihr Rohrnetz dorthin aus, unter der Bedingung, dass 30 Laternen aufgestellt werden.

September 1909: die Thüringer Gasgesellschaft verpflichtet sich vertraglich, der Prinz Heinrich-Eisenbahn für die Dauer des Petinger Gasvertrags Leuchtgas für ihre Werkstätten in Petingen zu liefern. Im gleichen Monat beschließt der Petinger Gemeinderat, im neuen Schulgebäude in Rodingen eine Gasbeleuchtung zu installieren. Über die nächsten Jahre lässt der Gemeinderat die Straßenbeleuchtung weiter ausbauen.

August 1907: das Gaswerk Esch unterschreibt einen Vertrag mit der Kaiserlichen General-Direktion der Eisenbahnen in Elsass-Lothringen für die Beleuchtung des Bahnhofs Schifflingen. In Esch wird zu der Zeit die Gasbeleuchtung für die Prinz-Heinrich-Straße gefordert, aus Gründen der öffentlichen Sicherheit.

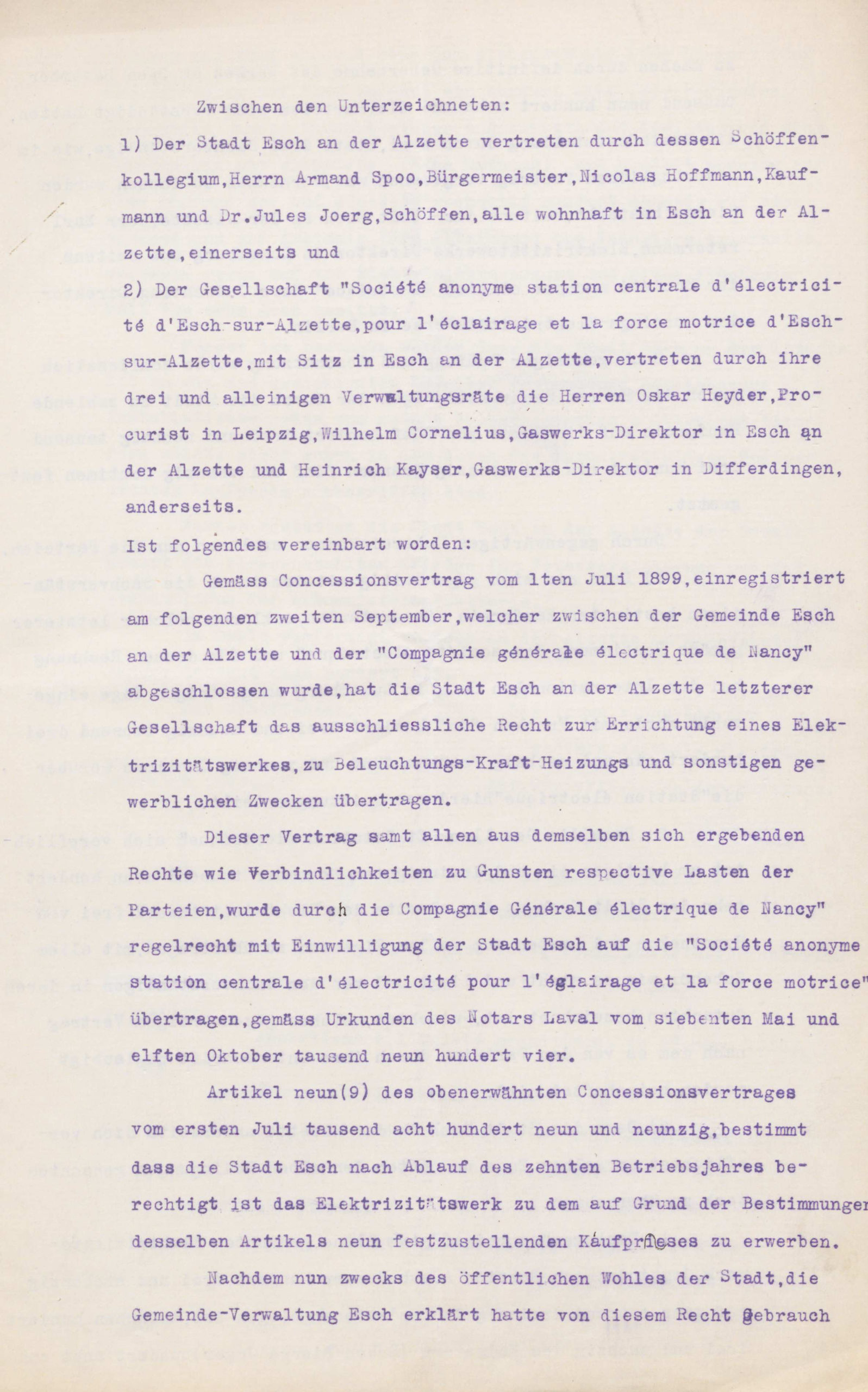

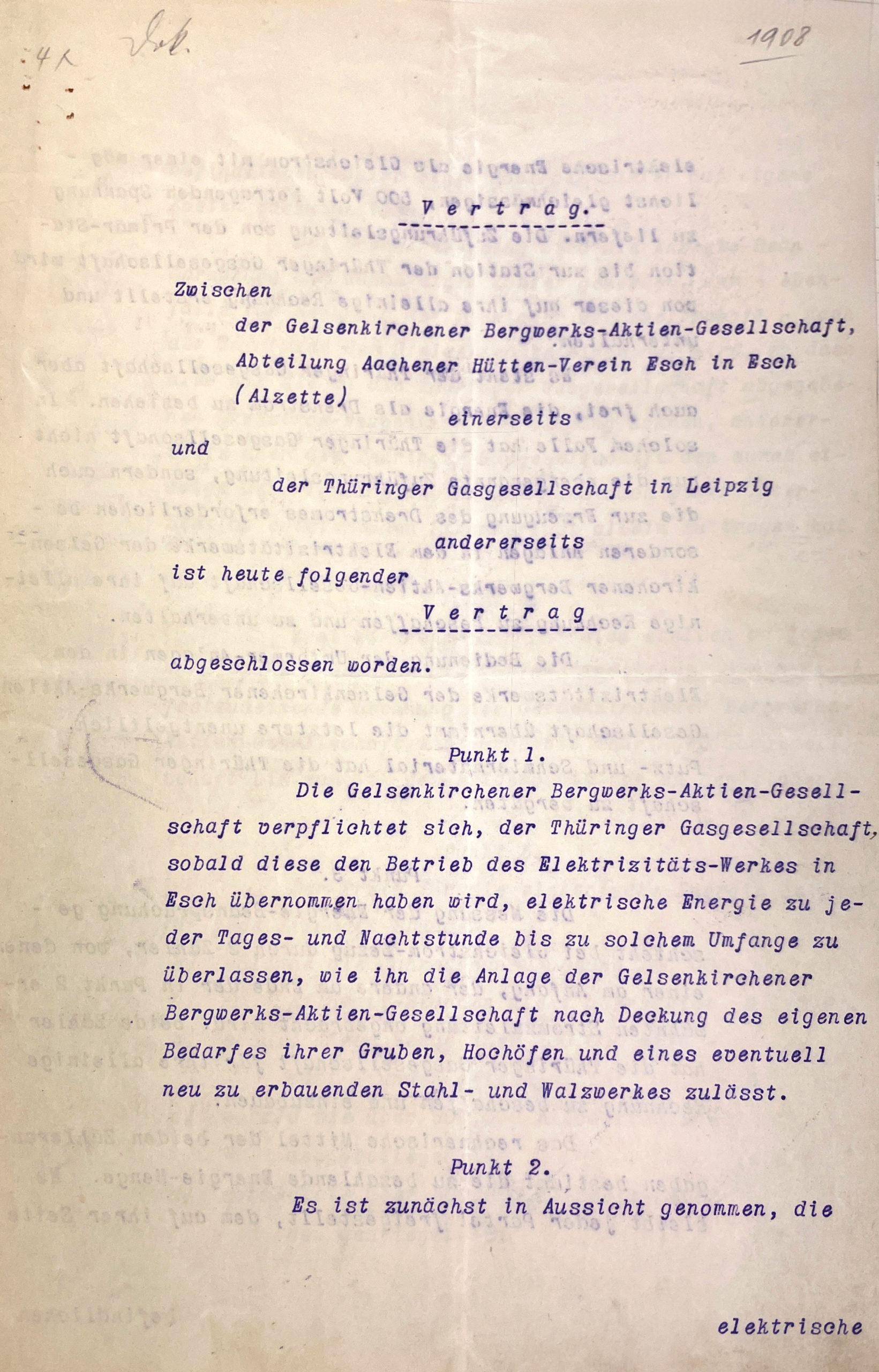

1909: die Thüringer Gasgesellschaft erwirbt die Aktienmehrheit der Station centrale de l’électricité pour l’éclairage et la force motrice d’Esch-sur-Alzette A.G., der das 1899 gegründete Escher Elektrizitätswerk gehört. Den Strom für das Elektrizitätswerk bezieht die Thüringer Gasgesellschaft von der Gelsenkirchener Bergwerks-A.G, die zu der Zeit eine große Anlage mit Hochöfen, Stahl- und Walzwerken in Esch, die spätere Hütte Belval, errichtet.

Mai 1910: infolge Beschwerden im Gemeinderat, dass die Gemeinde Esch für die Straßenbeleuchtung zu viele Brennstunden bezahle, beschließt der Gemeinderat, das Gas bis auf Weiteres nicht mehr zu bezahlen und den Brennkalender der Stadt Luxemburg zu übernehmen.

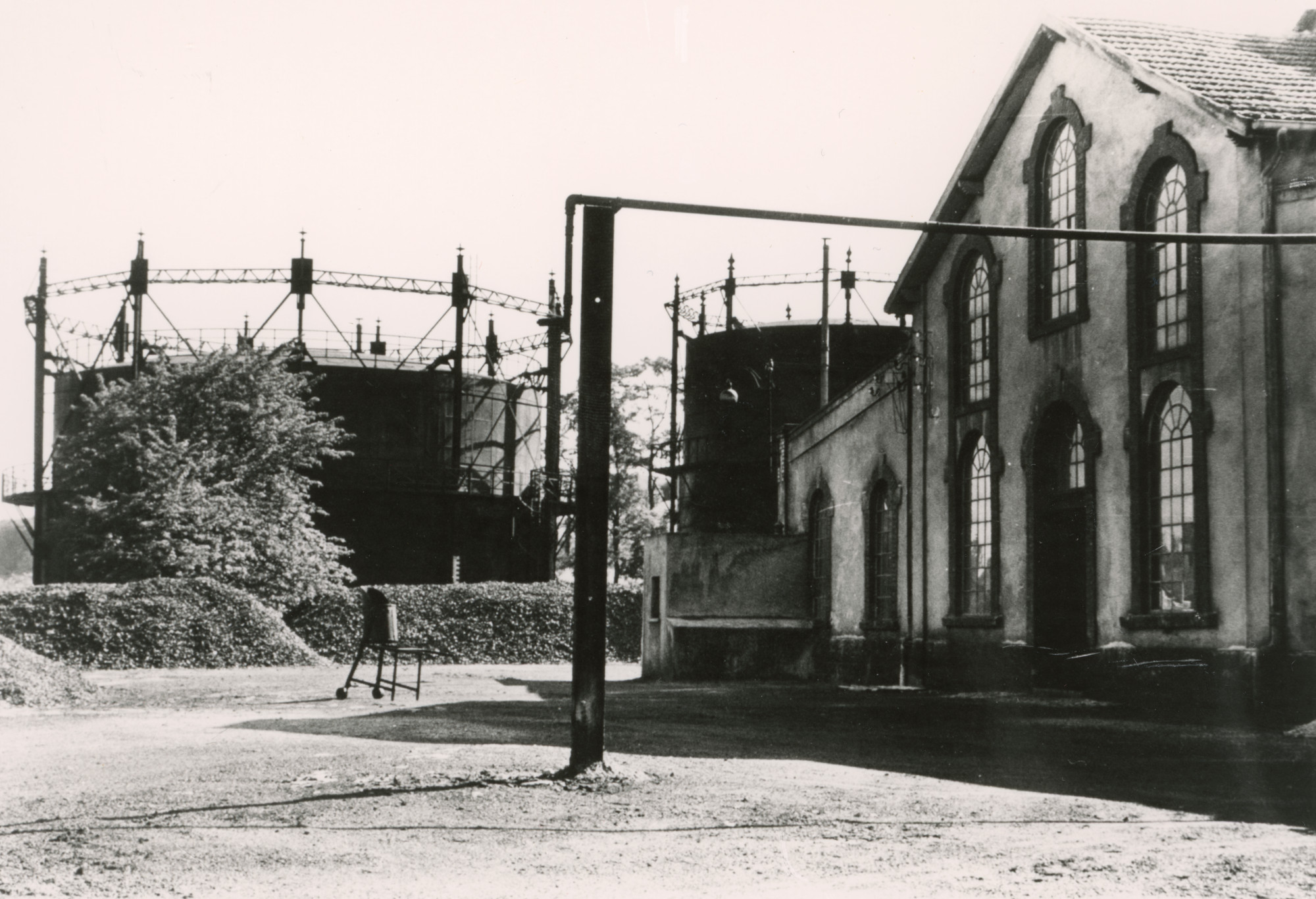

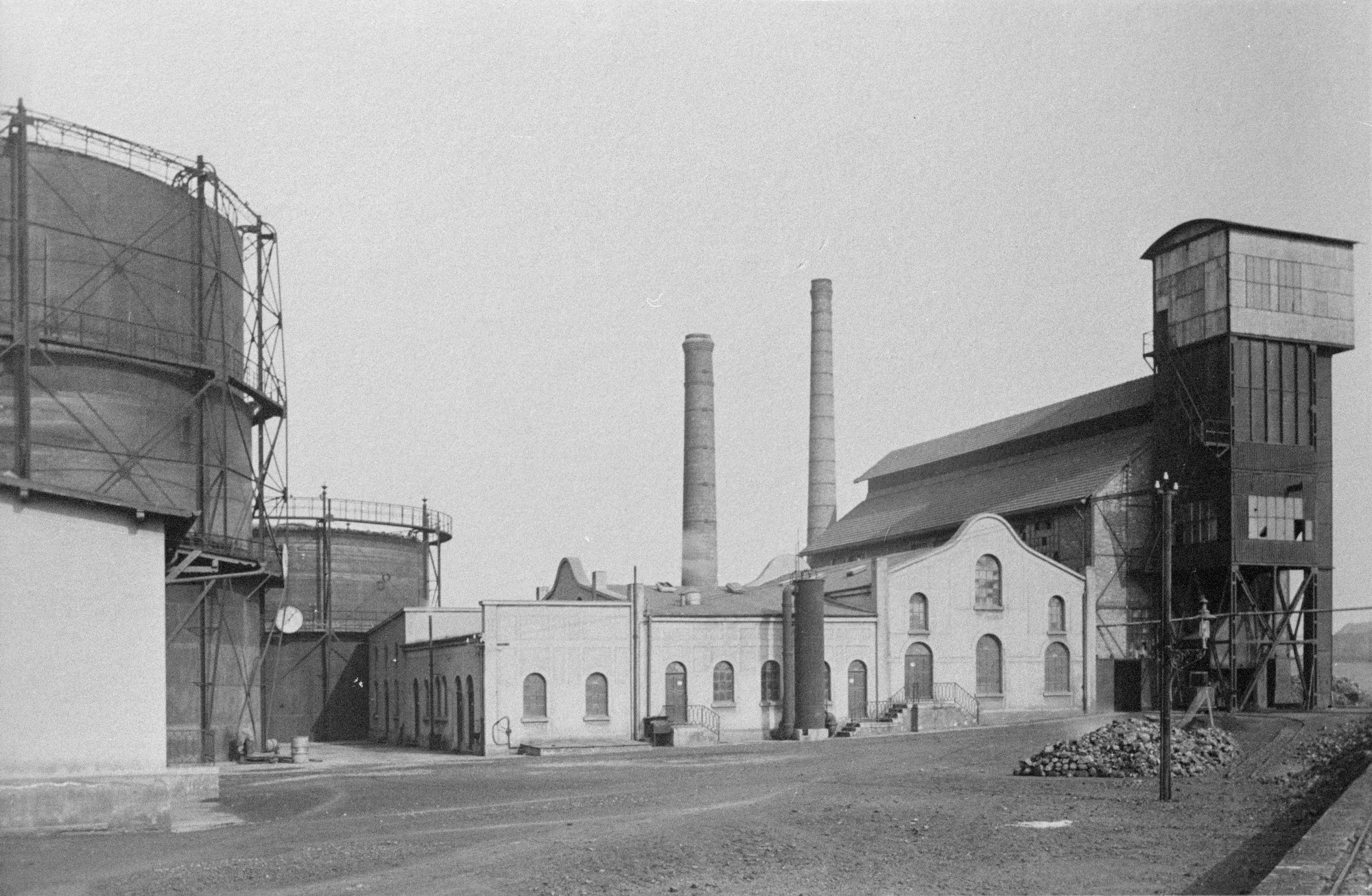

1911: nachdem 1906 am Gaswerk Esch ein zweiter Gasbehälter zu 1.500 cbm errichtet worden war, wird infolge des steigenden Gasverbrauches ein dritter, teleskopischer Behälter zu 5.000 cbm erbaut.

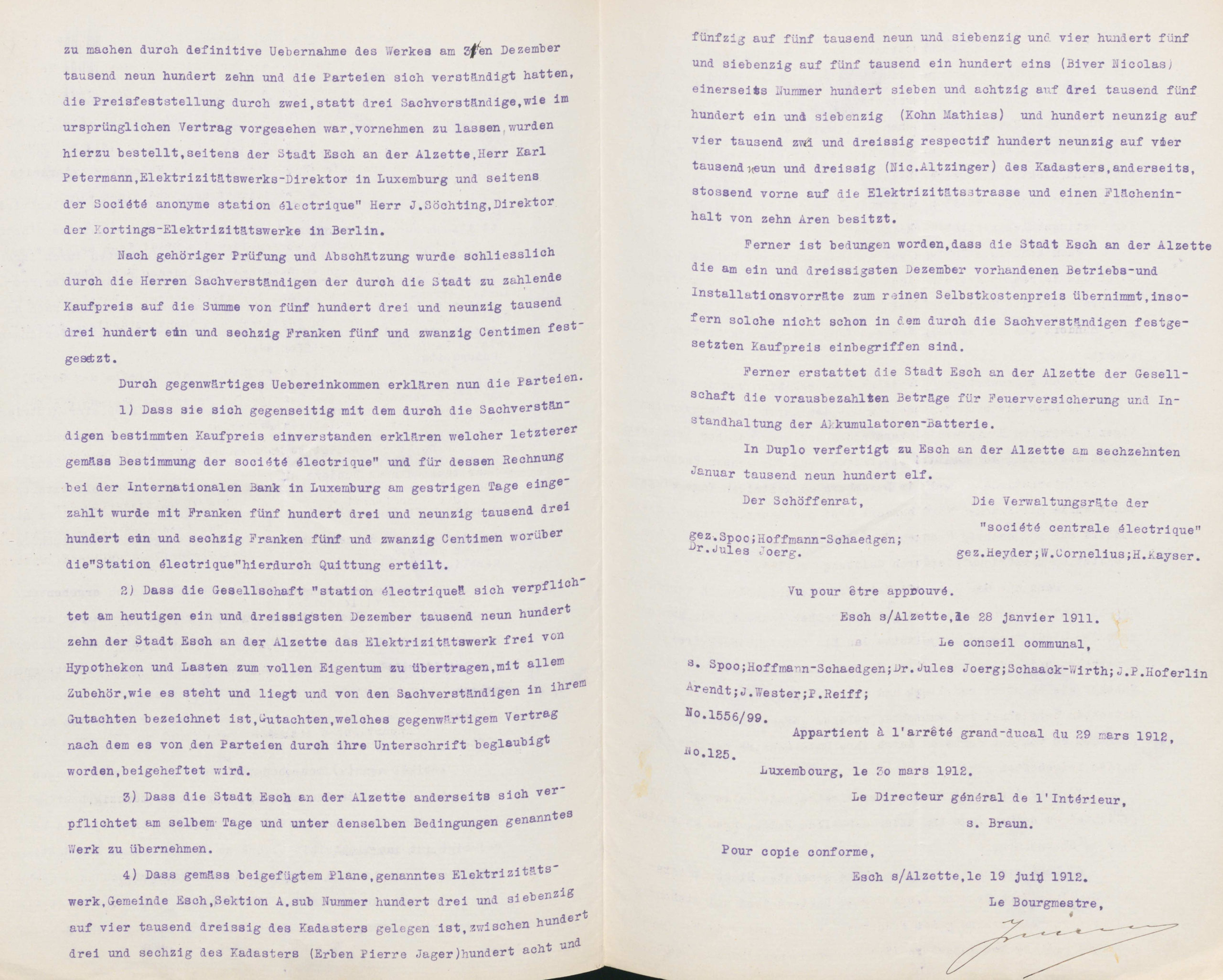

Januar 1910: der Gemeinderat kündigt den bestehenden Stromvertrag und setzt die Übernahme des Elektrizitätswerks durch die Gemeinde auf den 1. November fest. Schließlich verkauft die Station centrale de l’électricité pour l’éclairage et la force motrice d’Esch-sur-Alzette A.G. der Gemeinde Esch das Elektrizitätswerk am 16. Januar 1911.

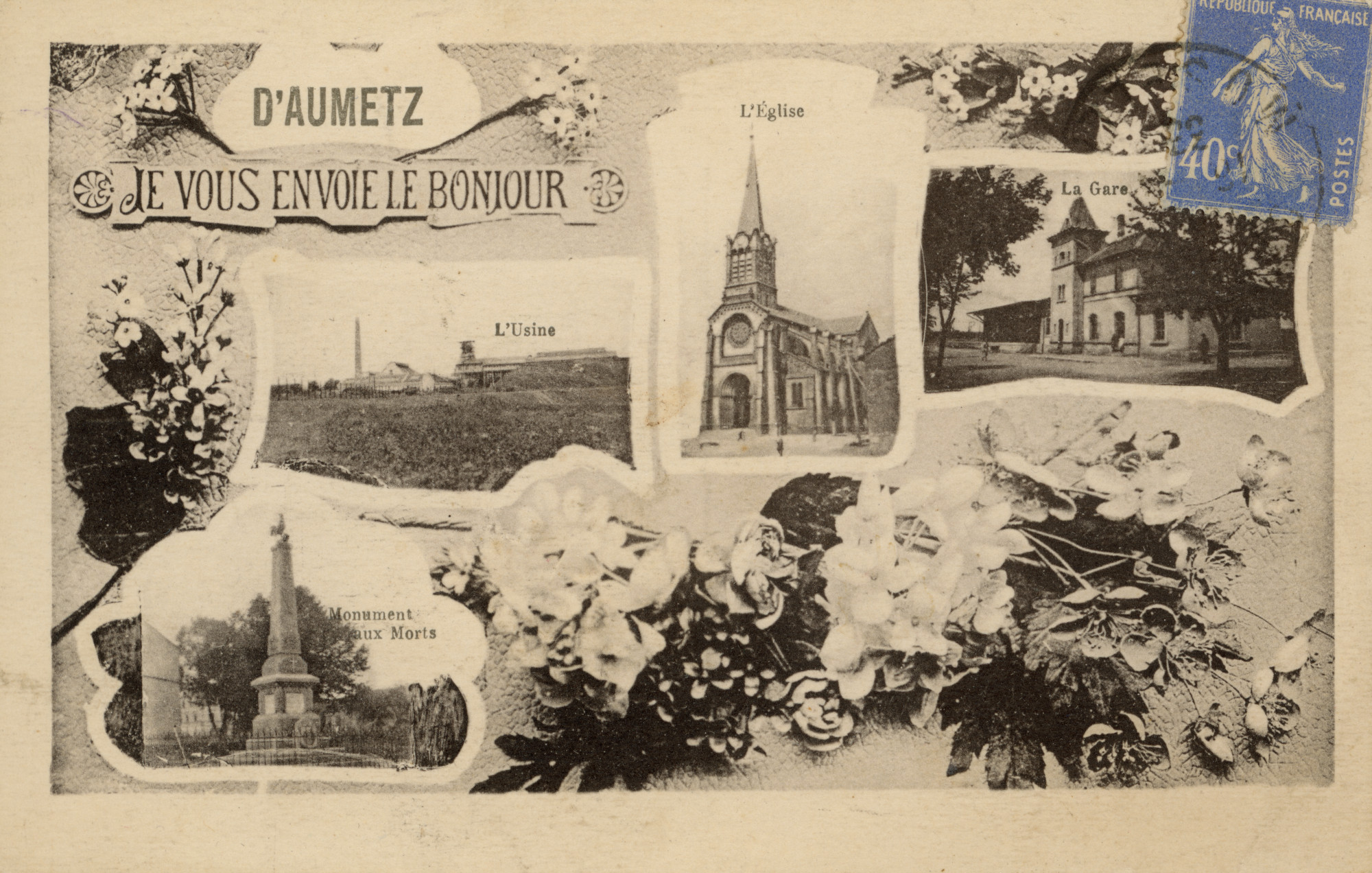

Deutsch-Oth (Audun-le-Tiche), Aumetz, Rüssingen (Russange)

23. Dezember 1908: die Thüringer Gasgesellschaft erwirbt das Gaswerk in Deutsch-Oth und tritt in den dortigen Gasvertrag vom 28. Juli 1899 ein. Anschließend wird eine Ferndruckleitung zwischen Esch und Deutsch-Oth verlegt, die bis nach Aumetz weitergeführt werden soll.

31. August 1909: die Thüringer Gasgesellschaft unterzeichnet einen Gasvertrag mit der Gemeinde Aumetz.

18. Mai 1910: erste Gaslieferung (an Privatkunden) in Deutsch-Oth. Das bisherige Deutsch-Other Gaswerk wird anschließend abgerissen.

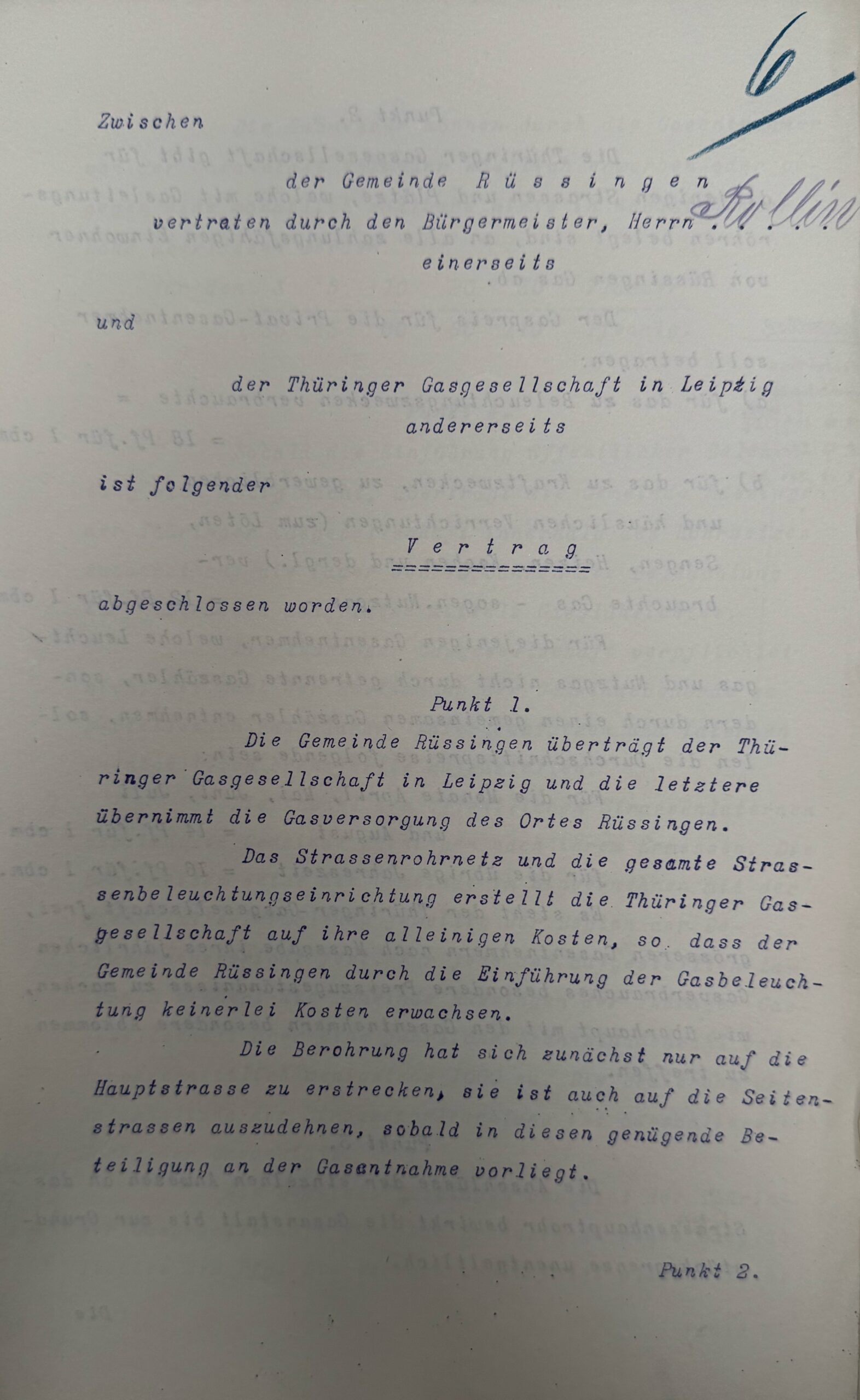

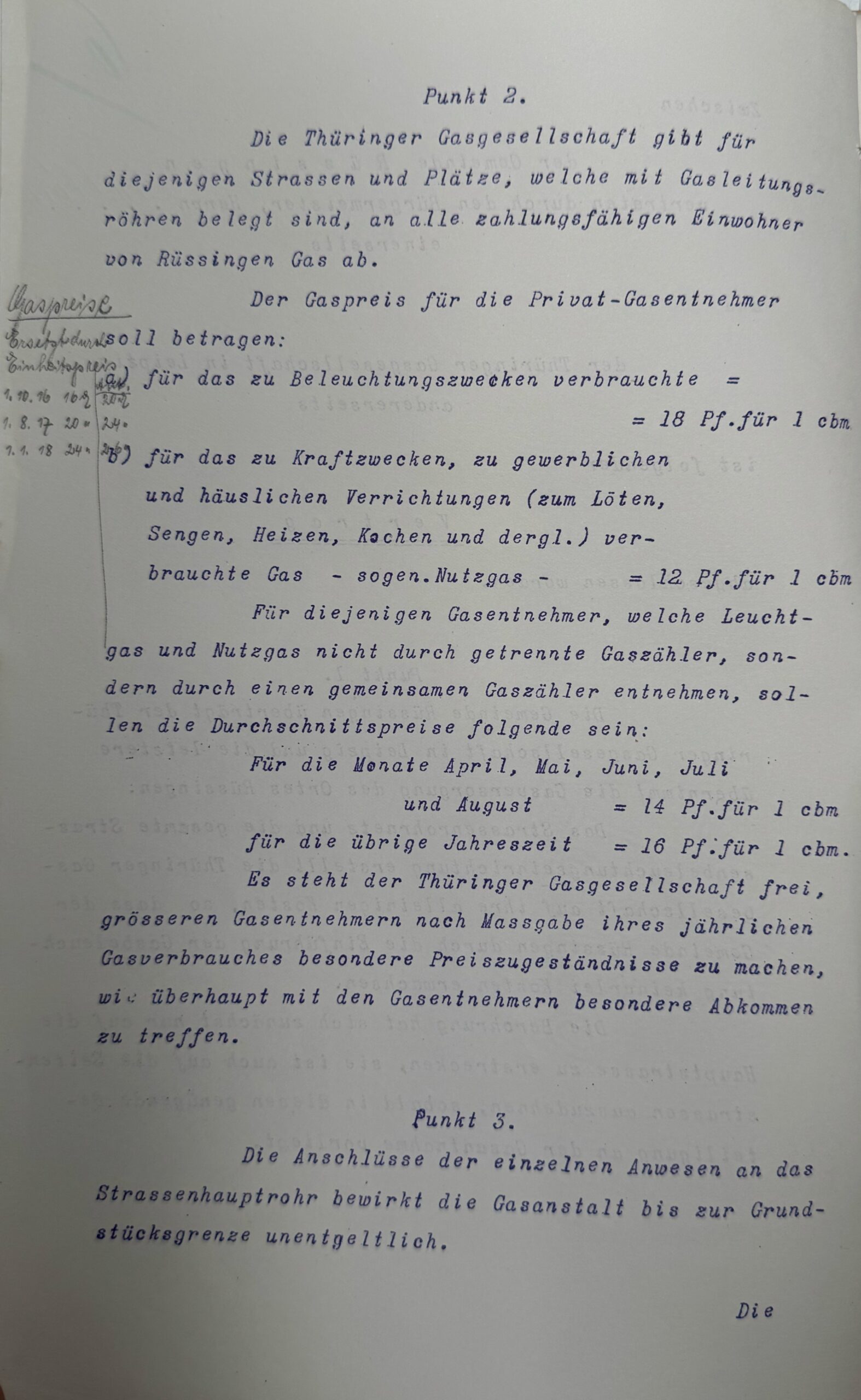

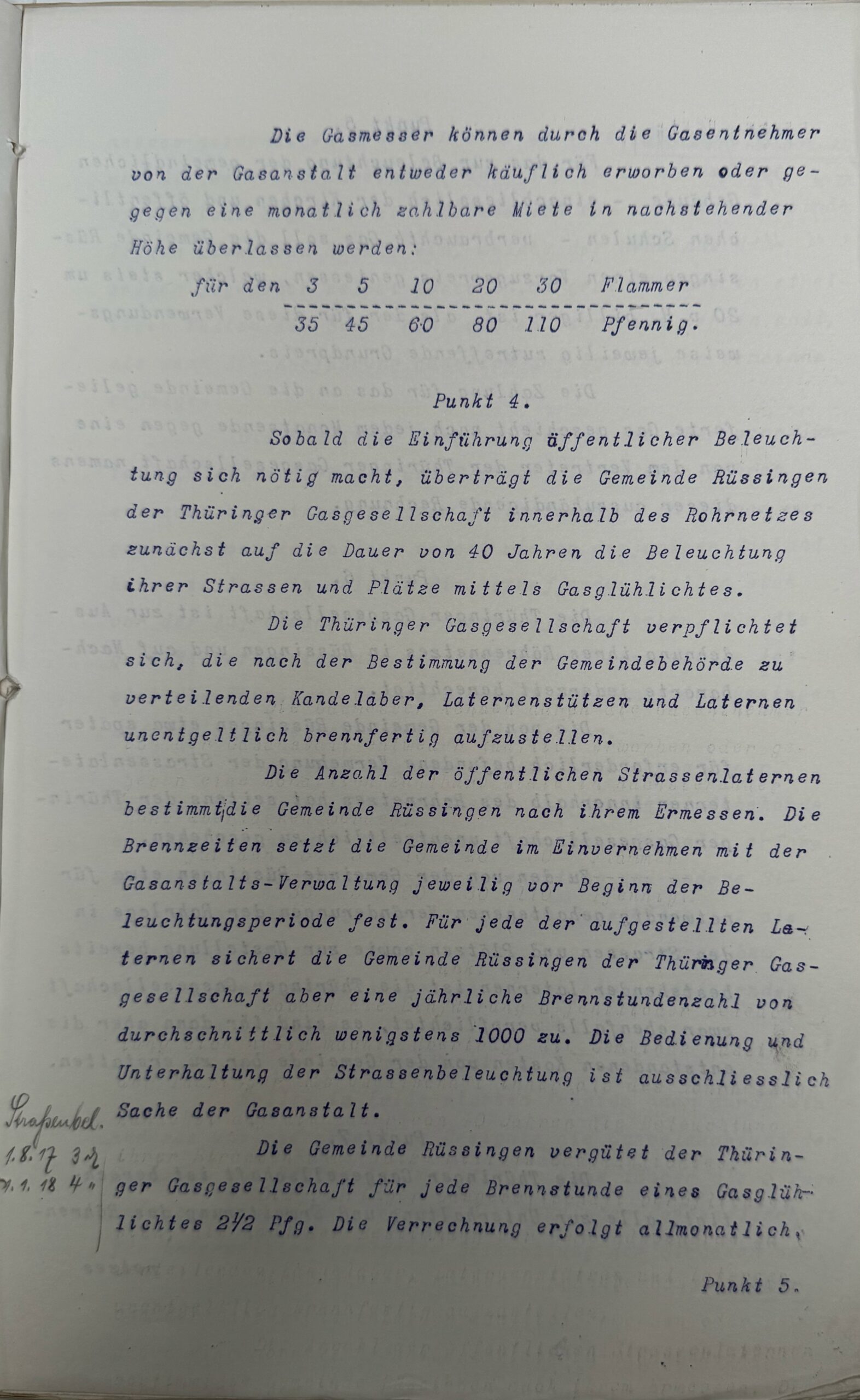

22. August 1912: die Thüringer Gasgesellschaft schließt einen Gasvertrag mit der Gemeinde Rüssingen.

1. September 1913: erste Gasabgabe an Rüssingen.

Beginn 1914: der Kreisdirektor Diedenhofen-West, die Thüringer Gasgesellschaft und der Bürgermeister von Deutsch-Oth verhandeln über die Stromversorgung dieser Gemeinde durch die Gasgesellschaft. 96 Einwohner Deutsch-Oths erklären sich verbindlich zu einem Gasanschluss bereit.

1907: der Küntziger Schankwirt Théophile Schneidesch beantragt die Genehmigung zur Installierung einer Acetylengasanlage.

Ab 1909: Bemühungen der Thüringer Gasgesellschaft, um die Gemeinde zum Anschluss ans Gas zu bewegen.

Juni 1910: der Generaldirektor des Innern leitet einen Gasvertrag zwischen der Gemeinde Sassenheim und der Thüringer Gasgesellschaft für die Sektionen Sassenheim und Beles zur Begutachtung weiter. Die Sache bleibt jedoch in der Schwebe.

August 1913: der Sassenheimer Gemeinderat erlaubt der Firma Énergie Électrique du Luxembourg von Alphonse Kemp und Paul Willière, der Gemeinde auf Anfrage Strom zu liefern.

Monnerich

April 1910: die meisten Bewohner und Bewohnerinnen Monnerichs erklären sich bereit, Gas vom Escher Gaswerk zu beziehen. Die Gemeindeverwaltung zögert jedoch, eine Entscheidung zu treffen.

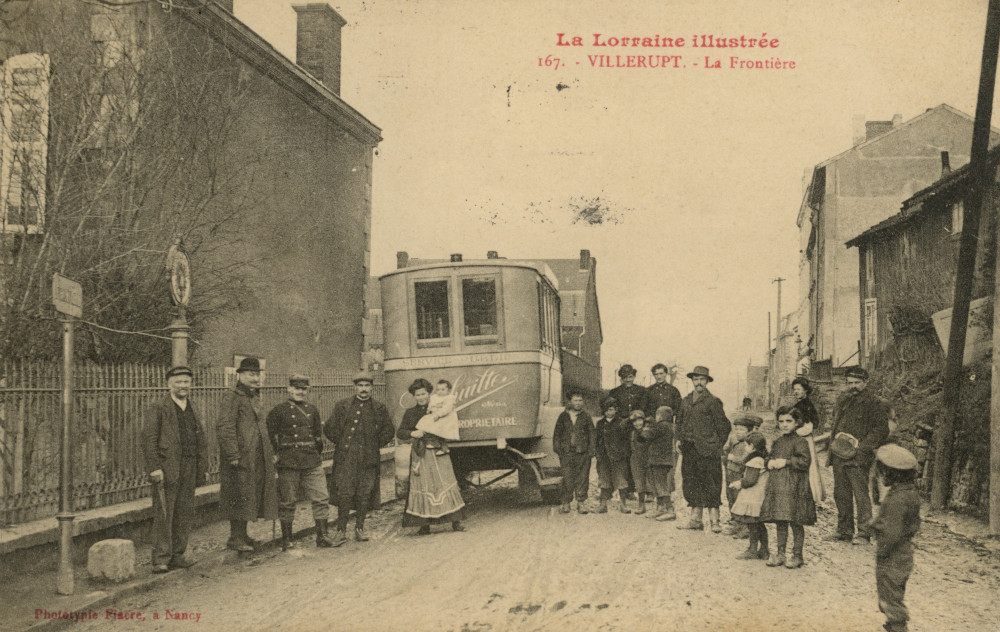

Villerupt – Longwy

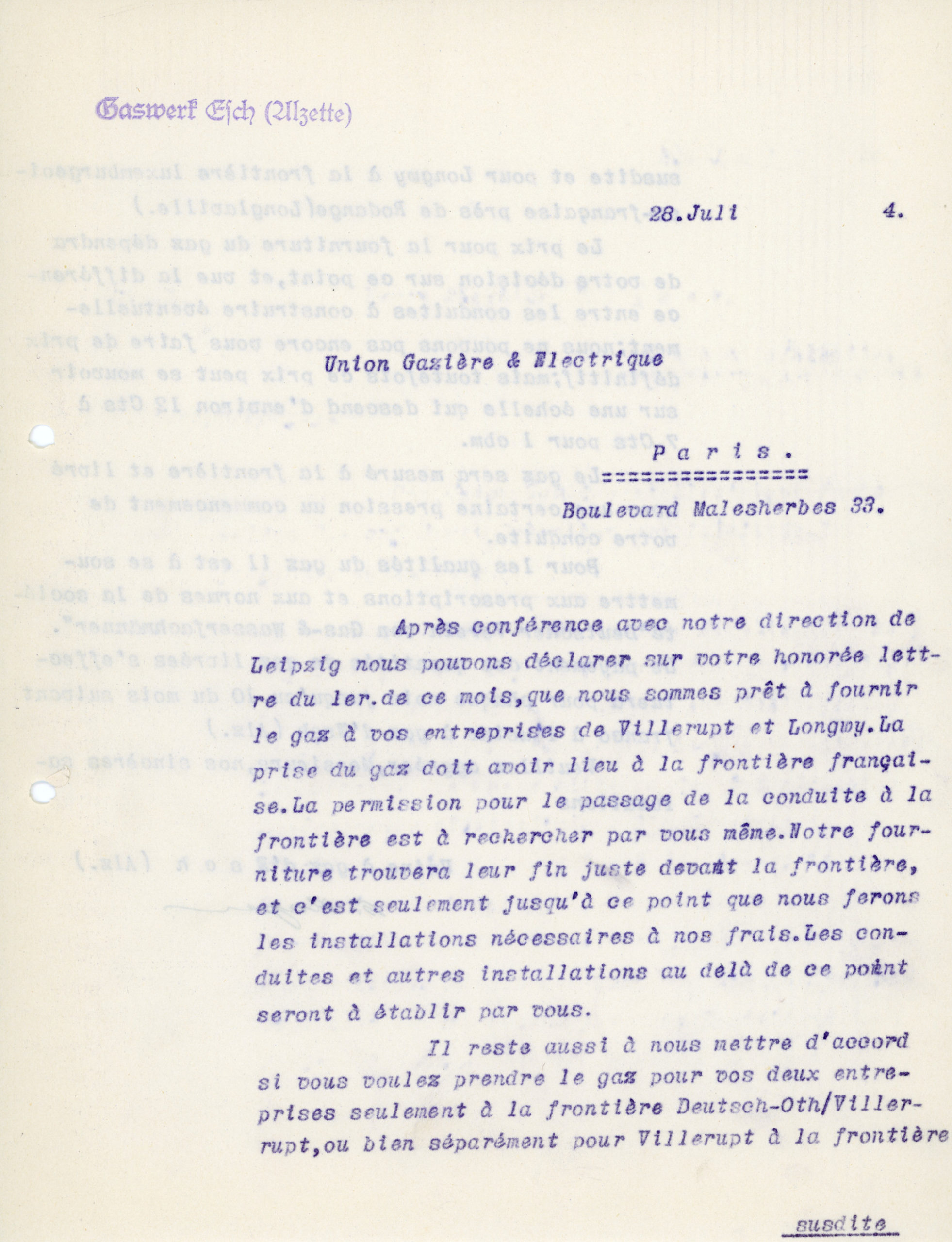

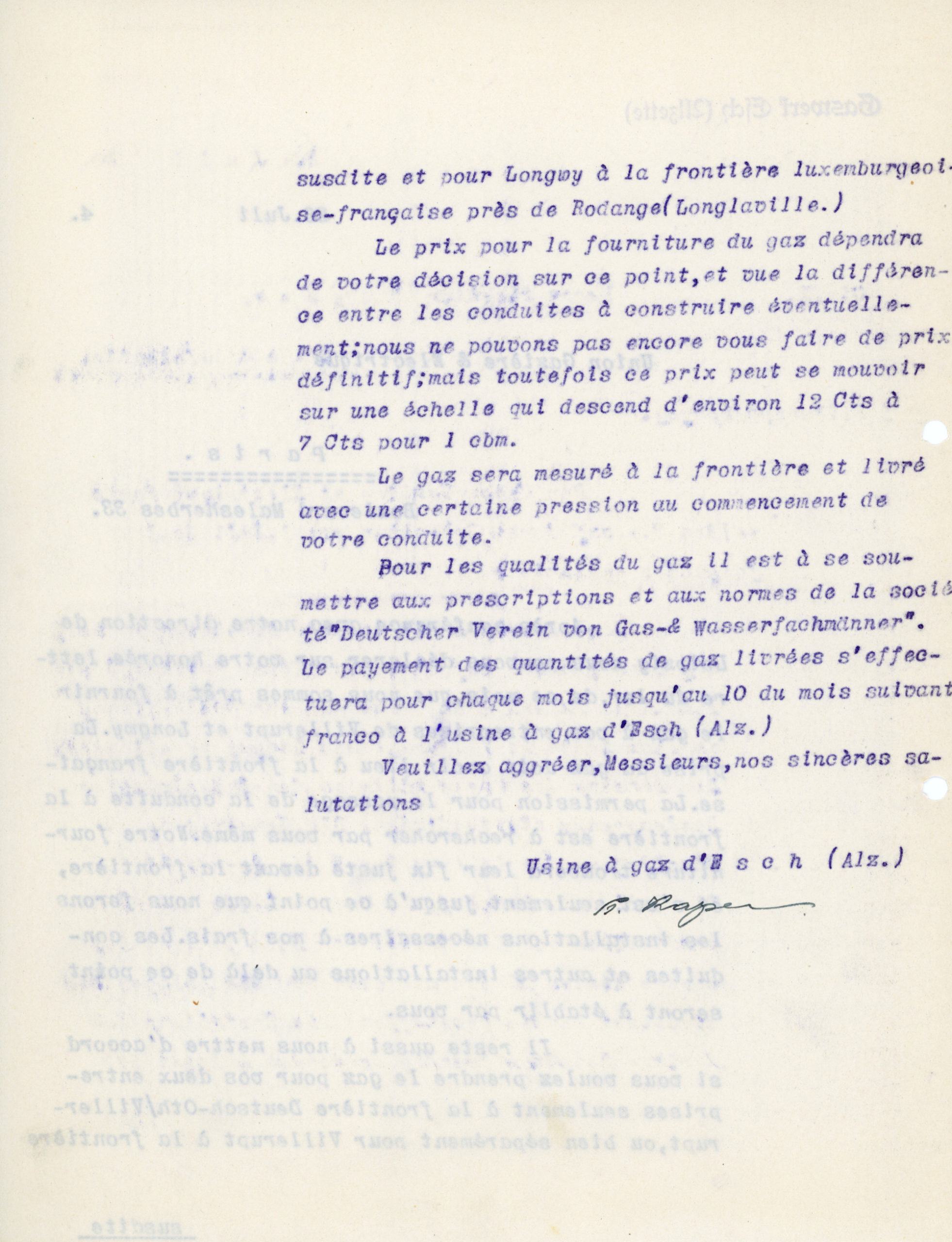

7. Februar 1907: ein deutscher Industrieller, der Metzer Edmond Winkert, schließt einen Gas- und Stromvertrag mit der Gemeinde Villerupt ab und gründet daraufhin eine Aktiengesellschaft, die Société anonyme du gaz de Villerupt. In der Folge fällt die Konzession an die Union Gazière & Électrique in Nancy.

1908: Beginn der Gasbeleuchtung in Villerupt.

November 1913: die Union Gazière & Électrique in Nancy bittet die Thüringer Gasgesellschaft, ihre Bedingungen für die Belieferung des Villerupter Werks mit Ferngas zu nennen.

Juli 1914: die Union Gazière & Électrique bittet die Thüringer Gasgesellschaft um Vorschläge für die Gasversorgung von Villerupt und Longwy, wo sie ihre Gaswerke durch eine Ferndruckleitung verbinden und alsdann eines der beiden stilllegen will.

28. Juli 1914: Henri Kayser gibt der Union Gazière & Électrique bekannt, die Thüringer Gasgesellschaft sei zur Gaslieferung bereit. Am gleichen Tag bricht der Erste Weltkrieg aus und ab dem 1. August wird das zum deutschen Zollverein gehörende, doch neutrale Luxemburg von deutschen Truppen besetzt.

1914-1918

Tätigkeit während des Ersten Weltkriegs

Während des Ersten Weltkriegs stellte sich die Frage der Kohleversorgung Luxemburgs. Eine erste Kohlekrise entstand in Deutschland im zweiten Semester 1916 aus eisenbahntechnischen Gründen. Als neues Problem kam im April 1917 die mangelnde Produktionskapazität der Kohleminen hinzu. In der Geschichte der Luxemburger Werke der Thüringer Gasgesellschaft tritt die Beschaffung von Kohle allerdings nur am Rande auf. Vielmehr versuchte die Gasgesellschaft, neue Kunden und Kundinnen zu gewinnen, trotz der beschränkten Kapazität ihrer Luxemburger Produktionsanlagen und der durch den Heeresdienst bedingten Personalnot. Dabei profitierte sie vom herrschenden Petroleummangel und Beziehungen zu den deutschen Militärverwaltungen. Ein leitender Gedanke in Leipzig war, nach einem deutschen Sieg regional gestärkt dazustehen. Durch die Kohleknappheit kam es jedoch im Sommer 1916 zu ersten Preiserhöhungen, die sich daraufhin wiederholten. Dabei stieß die Thüringer Gasgesellschaft auf die festen Gaspreise, die sie selbst vertraglich mit den Gemeinden Niederkerschen und Petingen vereinbart hatte.

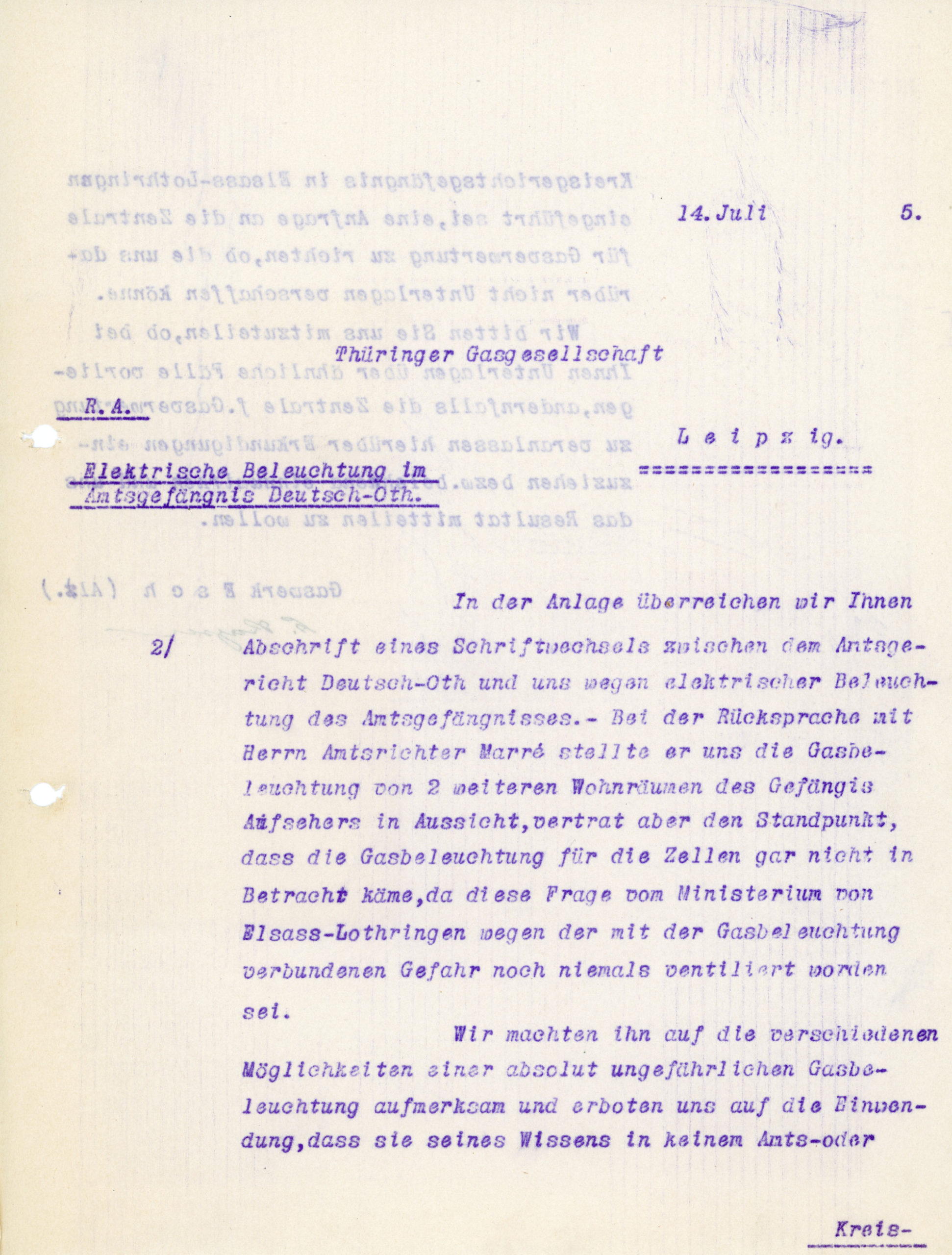

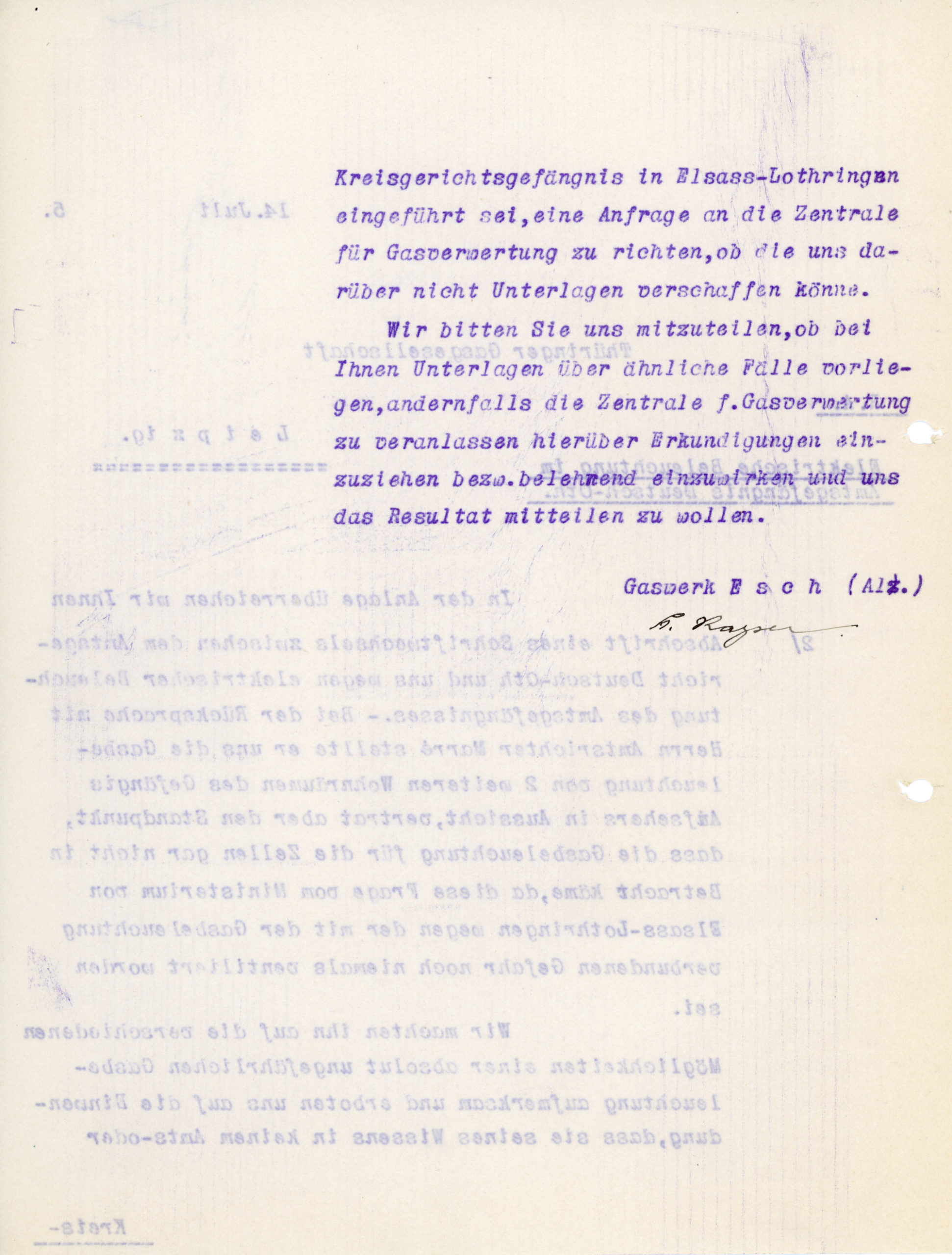

Anfang 1915: obschon sie Engpässe erwartet, strebt die Thüringer Gesellschaft den Gasanschluss des Deutsch-Other Bahnhofs an. Henri Kayser versucht, im Amtsgefängnis Deutsch-Oth Gas statt der gewünschten Strombeleuchtung auch in den Zellen einzuführen.

November 1915: die Union Gazière & Électrique bittet das Gaswerk Esch, die Gasversorgung des seit August 1914 deutsch besetzten und entvölkerten Villerupt zu übernehmen.

1916: durch den Krieg kommt es zu einem Mangel an Arbeitskräften in den Werken der Thüringer Gasgesellschaft. Auch in Luxemburg sind zahlreiche Arbeiter, welche die Staatsbürgerschaft einer der Mittelmächte haben, eingezogen.

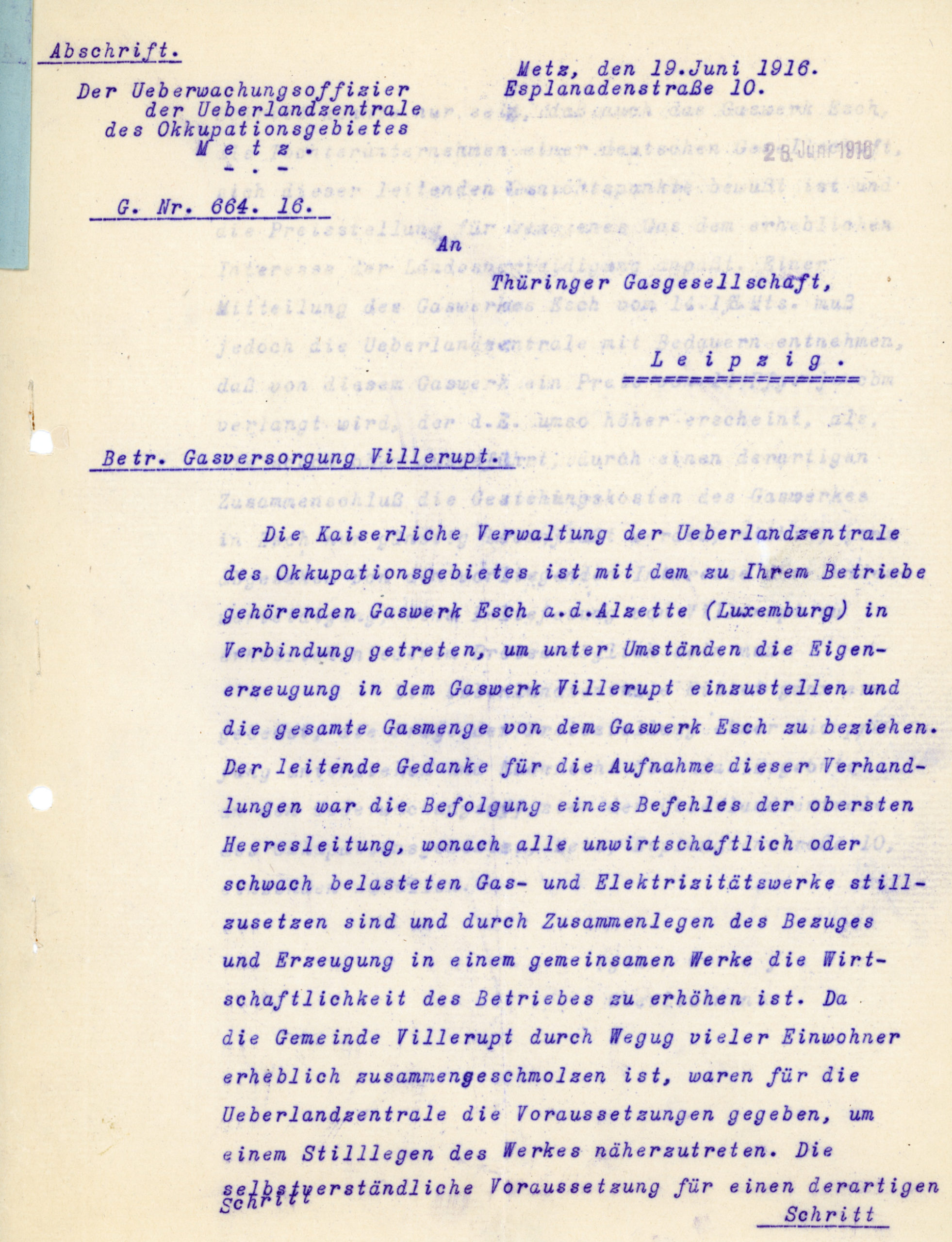

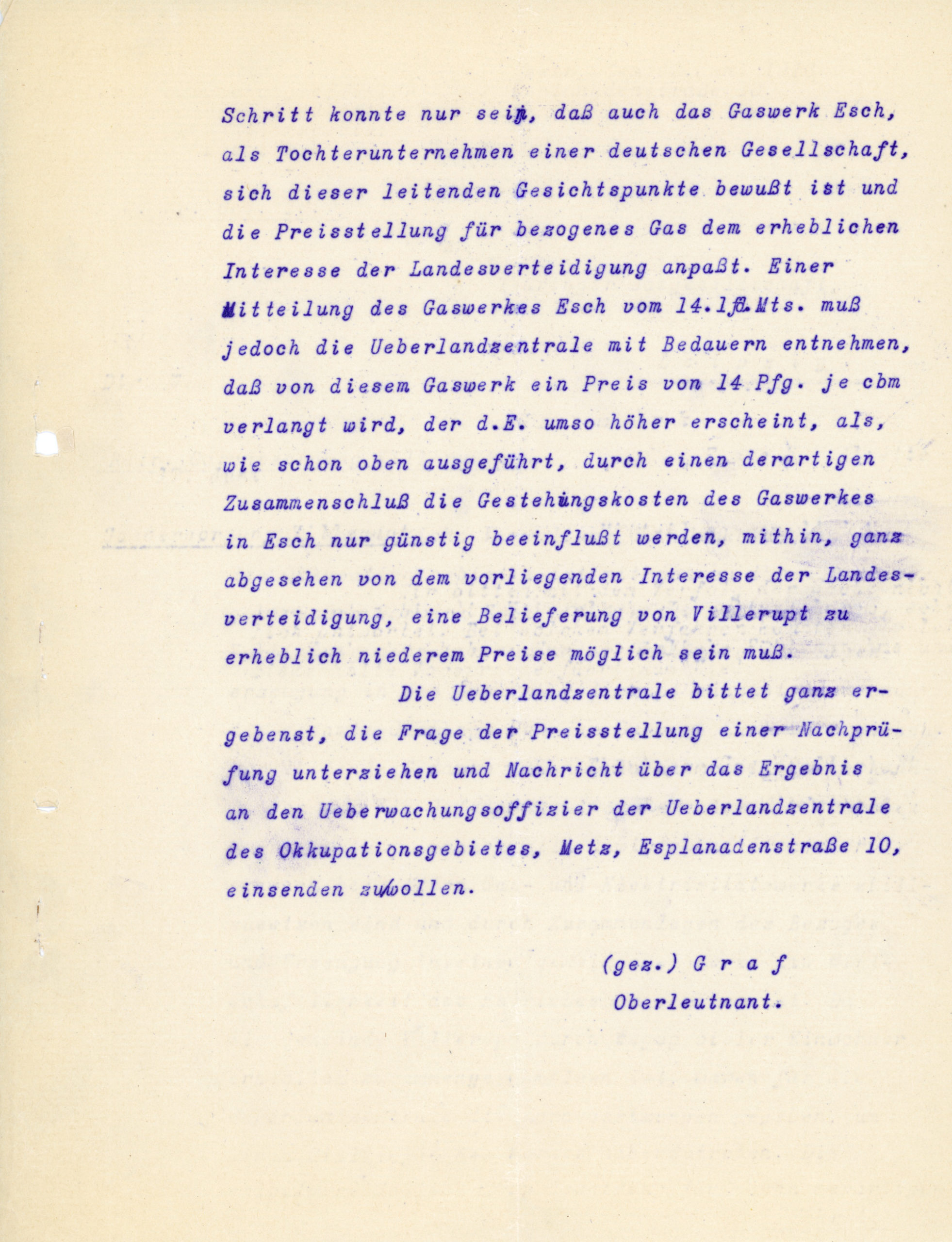

Juni 1916: die deutsche Militärverwaltung, die den Betrieb der Gaswerke Villerupt und Longwy übernommen hat, zeigt sich interessiert, für Villerupt Ferngas aus Luxemburg zu beziehen. Dies scheitert an den Preisforderungen der Thüringer Gasgesellschaft.

Juni 1916: der Sassenheimer Gemeinderat debattiert eine Vertragsvorlage, laut der die Gemeinde bereits im Winter 1916-1917 ans Gas angeschlossen werden soll. Der Entwurf sieht feste Preise vor. Henri Kayser, der an der Sitzung teilnimmt, erwähnt auch eine baldige Verbindung der Gaswerke von Differdingen, Esch und Hollerich durch Fernleitungen und die Errichtung einer Überlandzentrale.

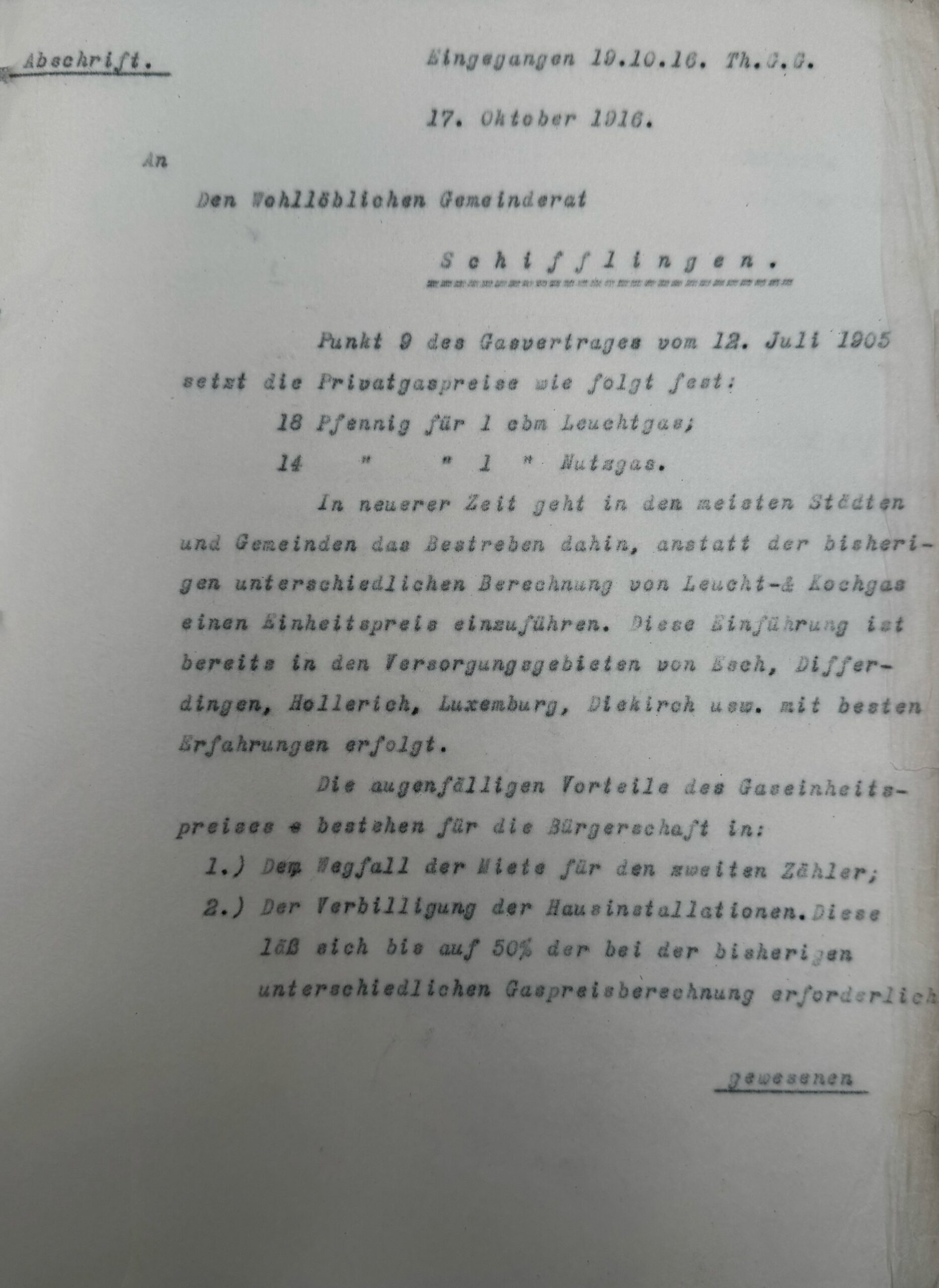

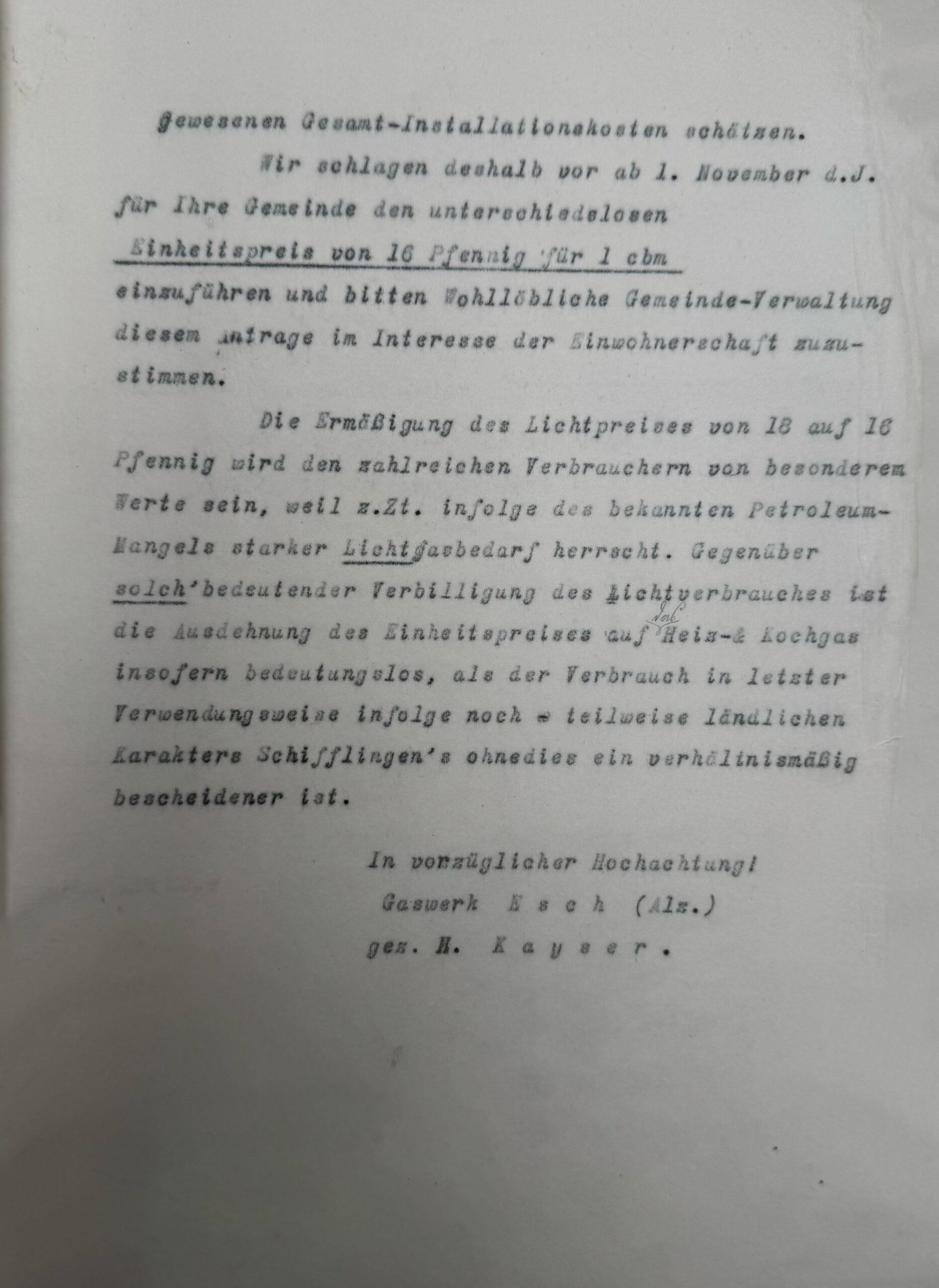

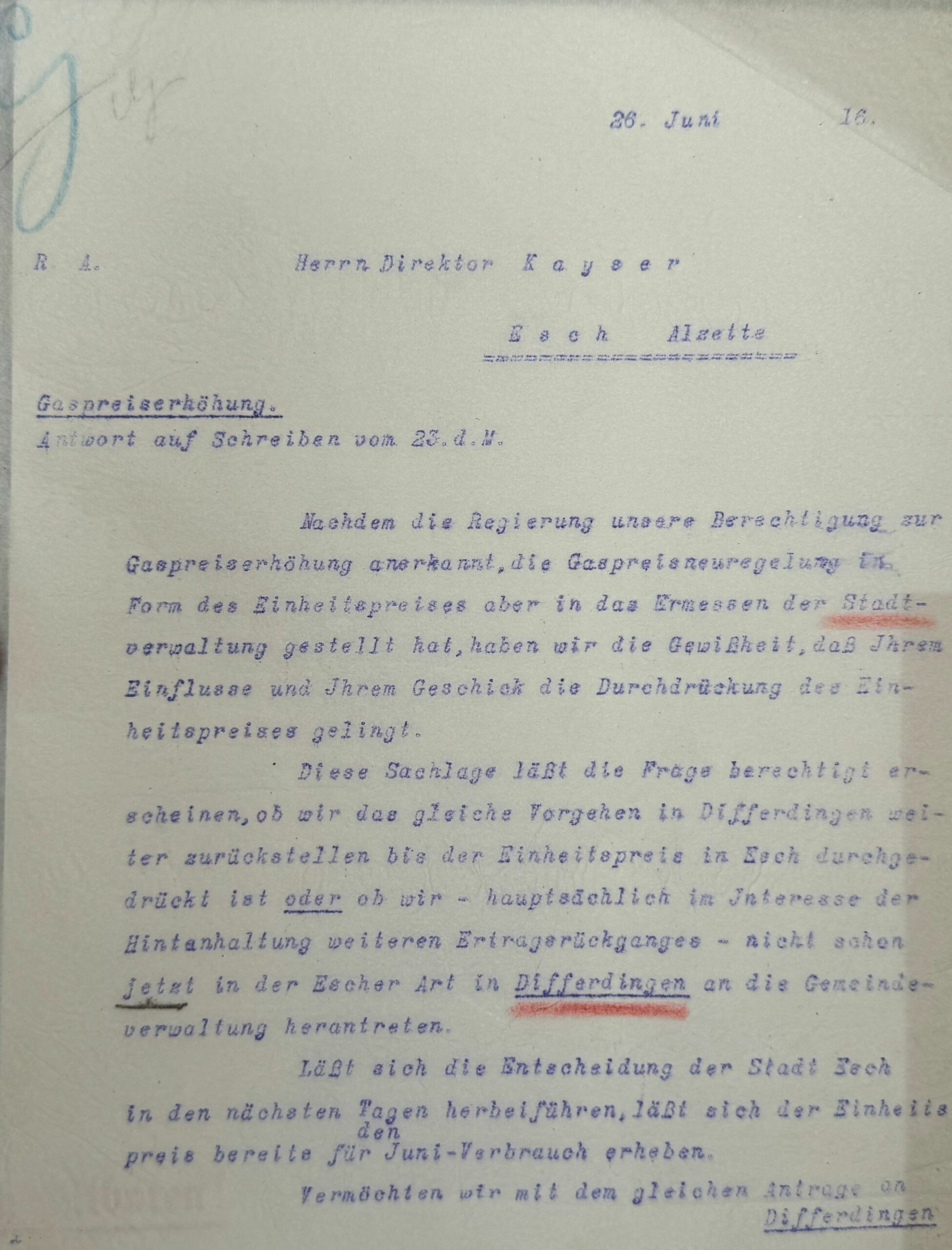

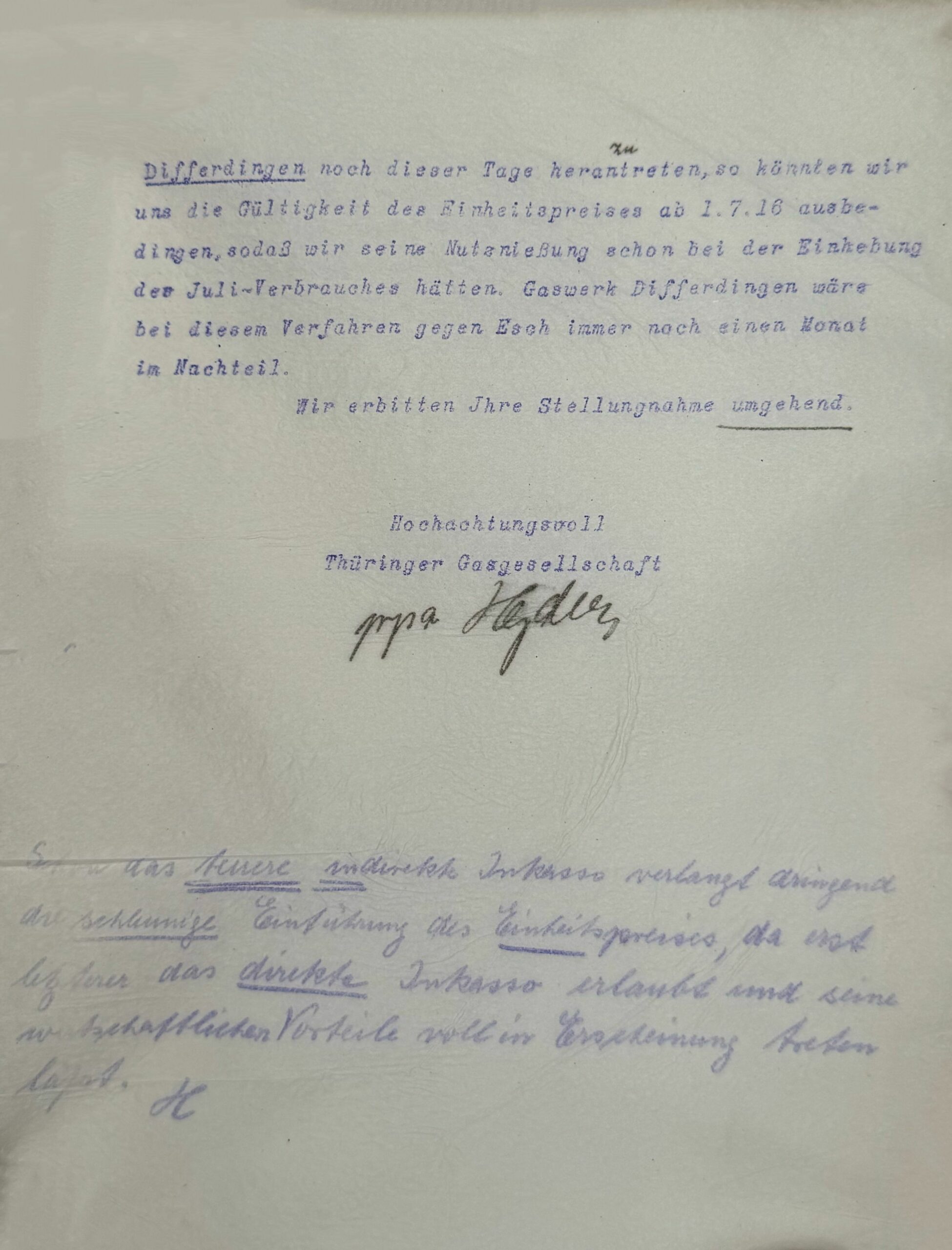

Juni 1916: die Regierung erlaubt der Thüringer Gasgesellschaft, einen einheitlichen Gaspreis für das bisher vertraglich getrennt gerechnete Leucht- und Nutzgas festzulegen, überläßt die Entscheidung jedoch den Stadtverwaltungen.

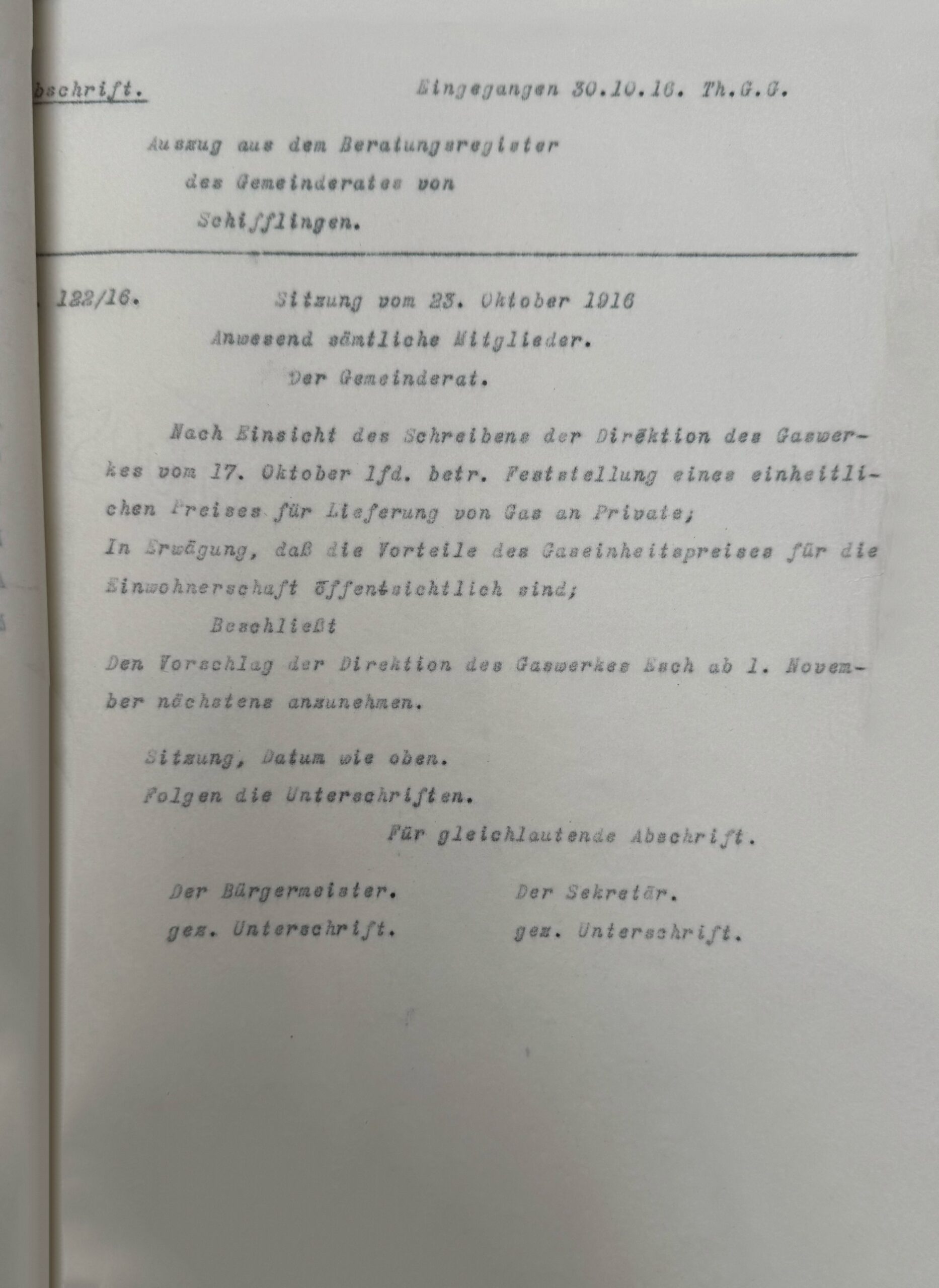

Juli 1916: der Escher Gemeinderat beschließt einstimmig die Einführung eines an die „Kohlenklausel“ gebundenen Normaleinheitspreises. Dieser wird anschließend von den Gemeinden Differdingen, Deutsch-Oth und Schifflingen angenommen.

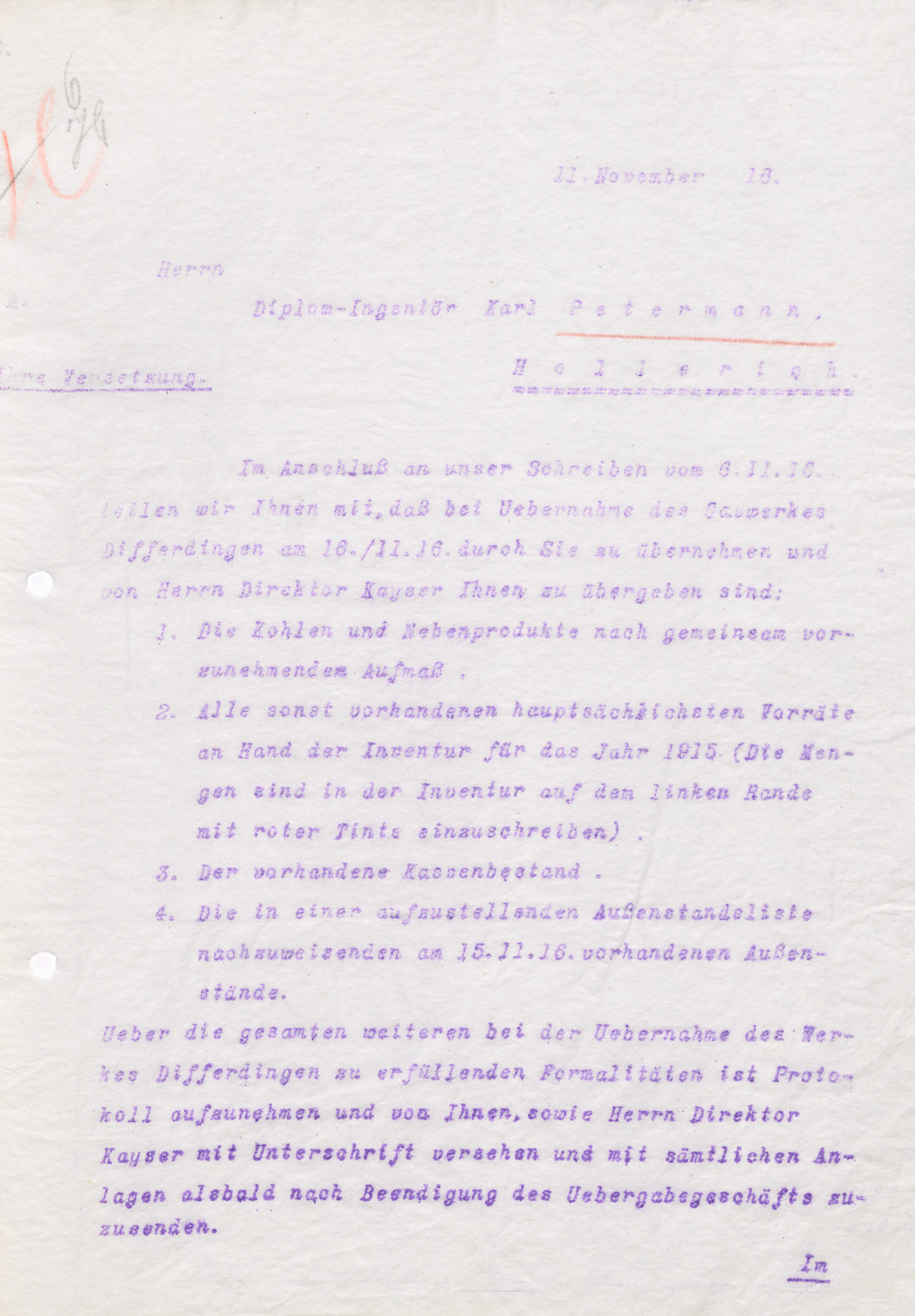

November 1916: Karl Petermann löst Henri Kayser als Gaswerksleiter des Differdinger Gaswerks ab. Eine seiner ersten Amtshandlungen ist, mit dem Petinger Bürgermeister über die Einführung des Gaseinheitspreises in der dortigen Gemeinde zu verhandeln.

1917: die Straßenbeleuchtung in den Gemeinden ist offensichtlich zum Erliegen gekommen, unter anderem wegen der zu niedrigen Produktionskapazität der Gaswerke.

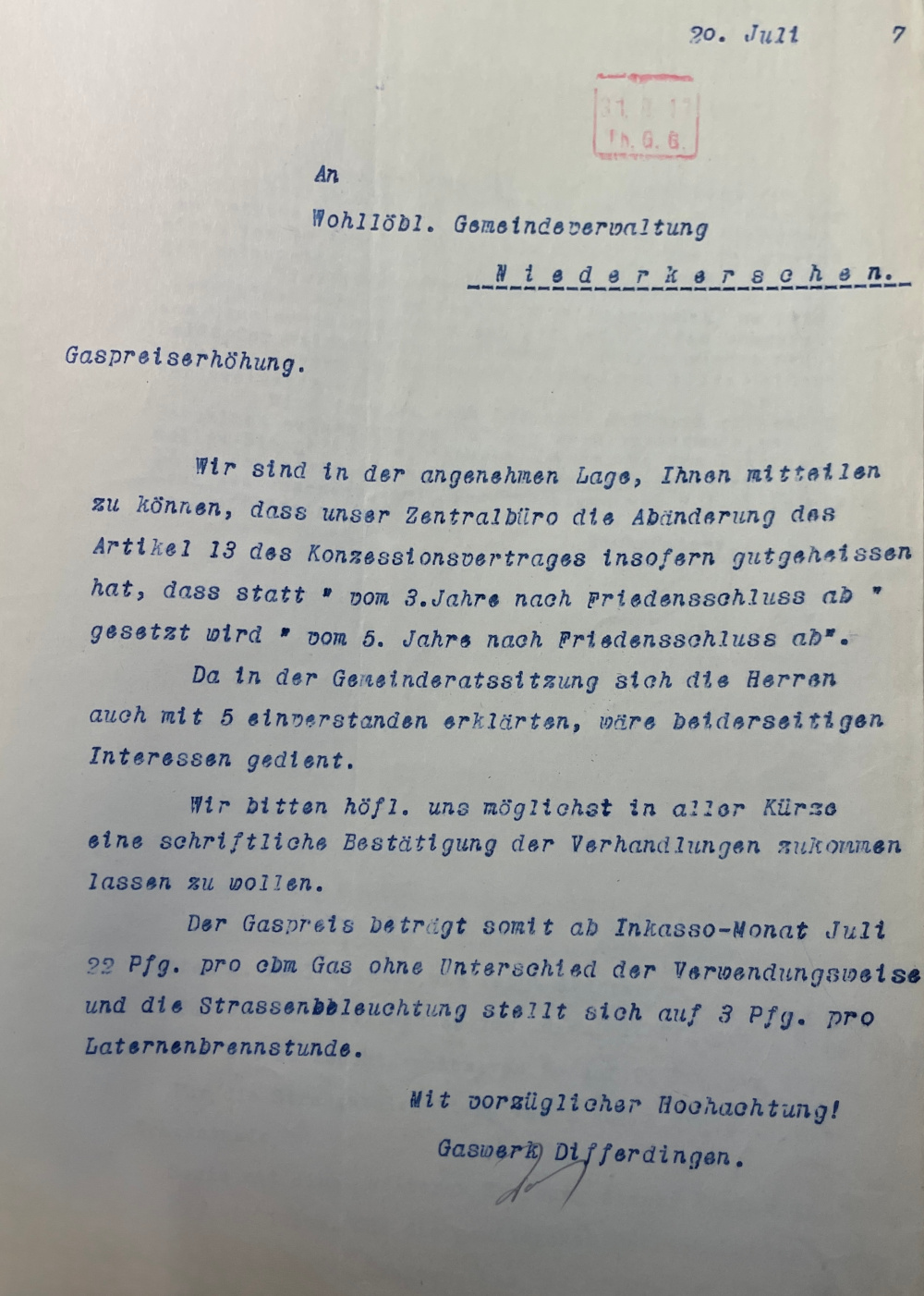

Juli 1917: der Niederkerscher Gemeinderat gesteht der Thüringer Gasgesellschaft den geforderten Gaseinheitspreis zu, verlangt aber im Gegenzug die Genehmigung für die Sektion Niederkerschen, ab dem 3. Jahr nach Friedensschluss ein Elektrizitätswerk einzurichten, demnach den Verzicht der Gasgesellschaft auf ihr Energiemonopol. Die Thüringer Gasgesellschaft gestattet dies jedoch erst ab dem 5. Jahr, was der Niederkerscher Gemeinderat wiederholt ablehnt.

Juli 1917: der Petinger Gemeinderat stimmt der Einführung der „Kohlenklausel“ zu, unter der Voraussetzung, dass die Thüringer Gasgesellschaft die Verpflichtung aus dem Differdinger Gasvertrag übernimmt, der Gemeinde Elektrizität zu verkaufen. Wegen des geringen Strombedarfs in Petingen lehnt die Thüringer Gasgesellschaft dies ab.

Juli 1917: Einführung einer Luxemburger Kohlesteuer.

November 1917: das Gaswerk Esch schließt die Haltestelle Hirps ans Gas an.

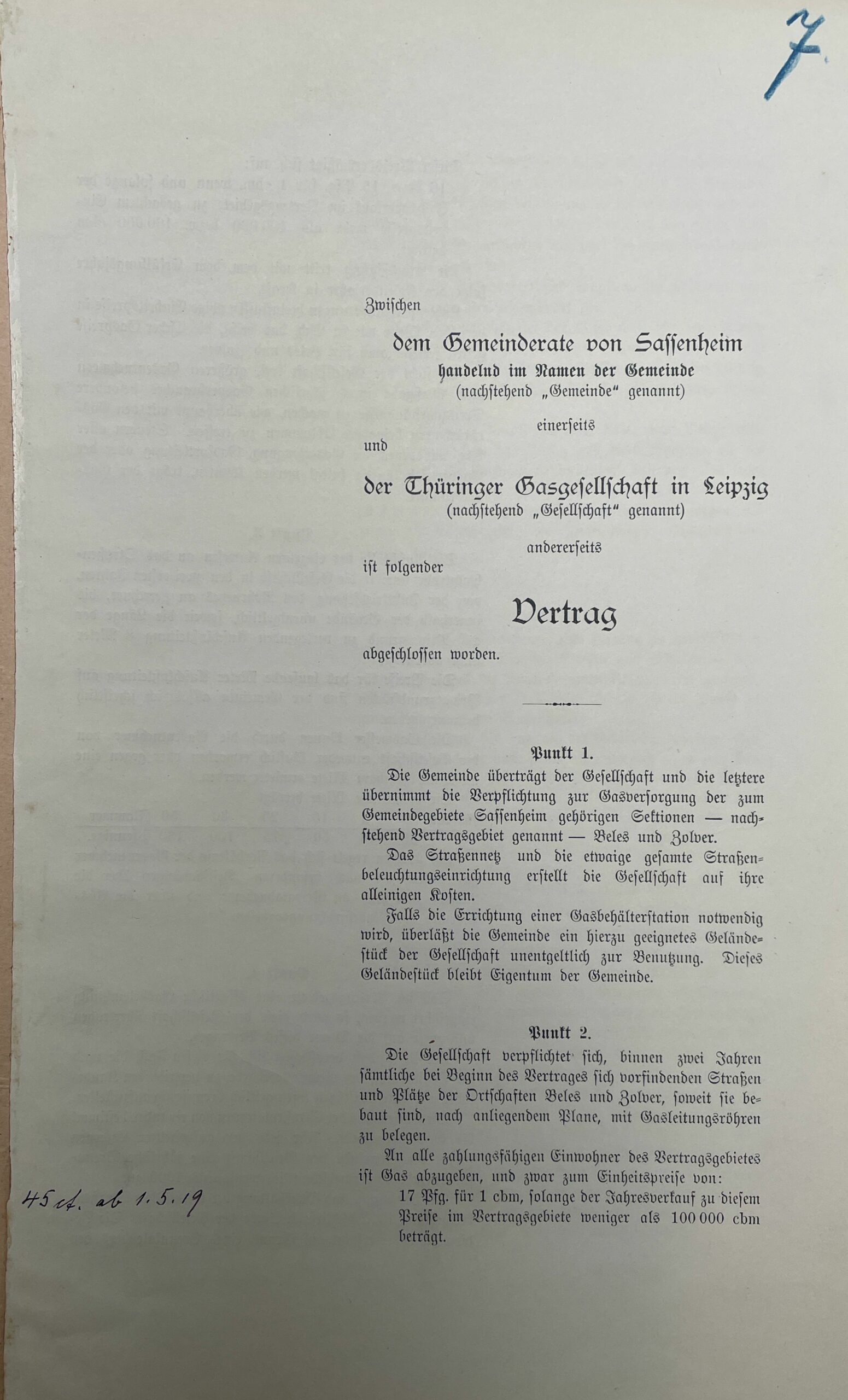

März-April 1918: die Thüringer Gasgesellschaft unterzeichnet einen Vertrag auf 20 Jahre mit der Gemeinde Sassenheim für die Sektionen Beles und Zolwer.

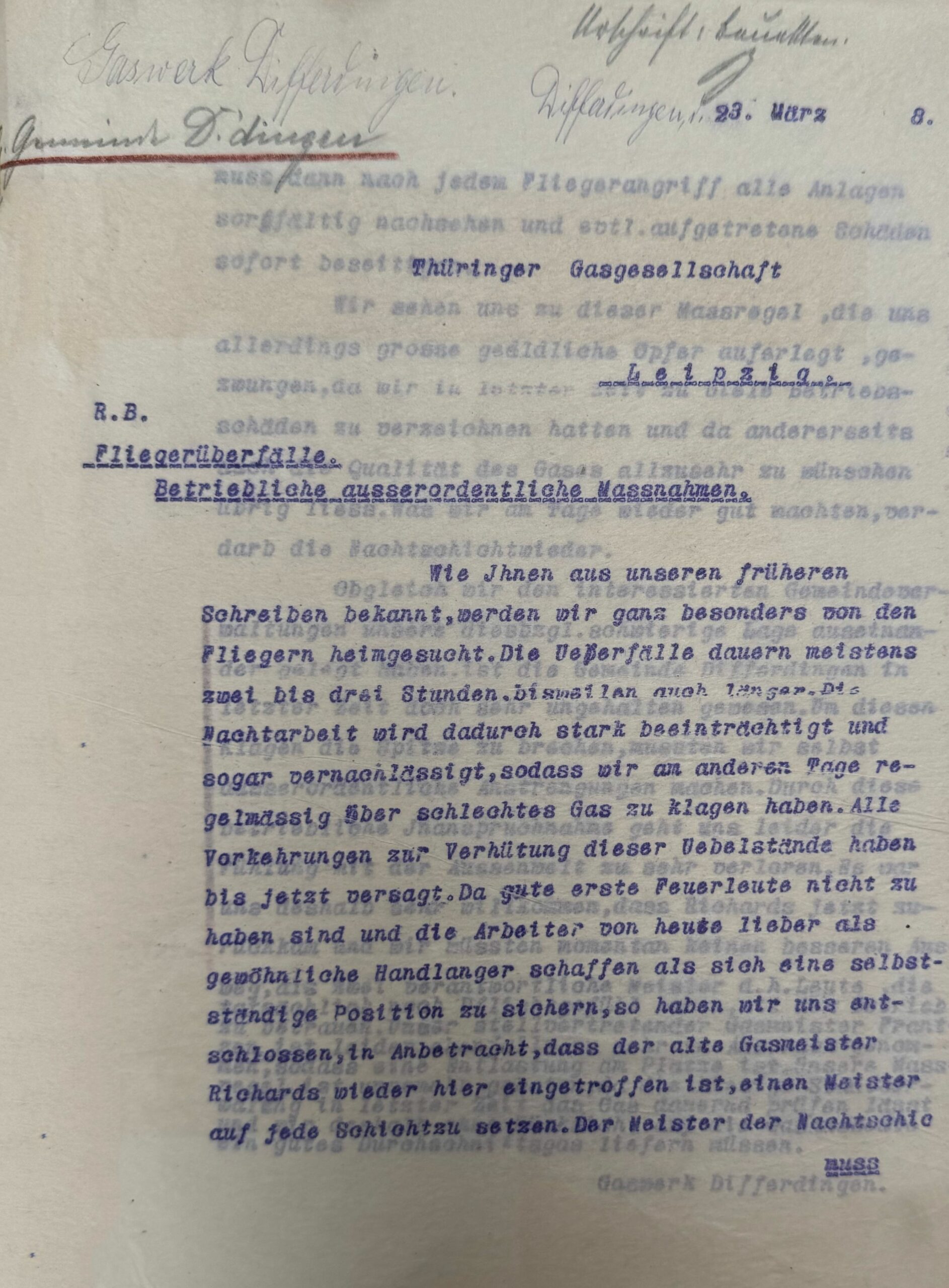

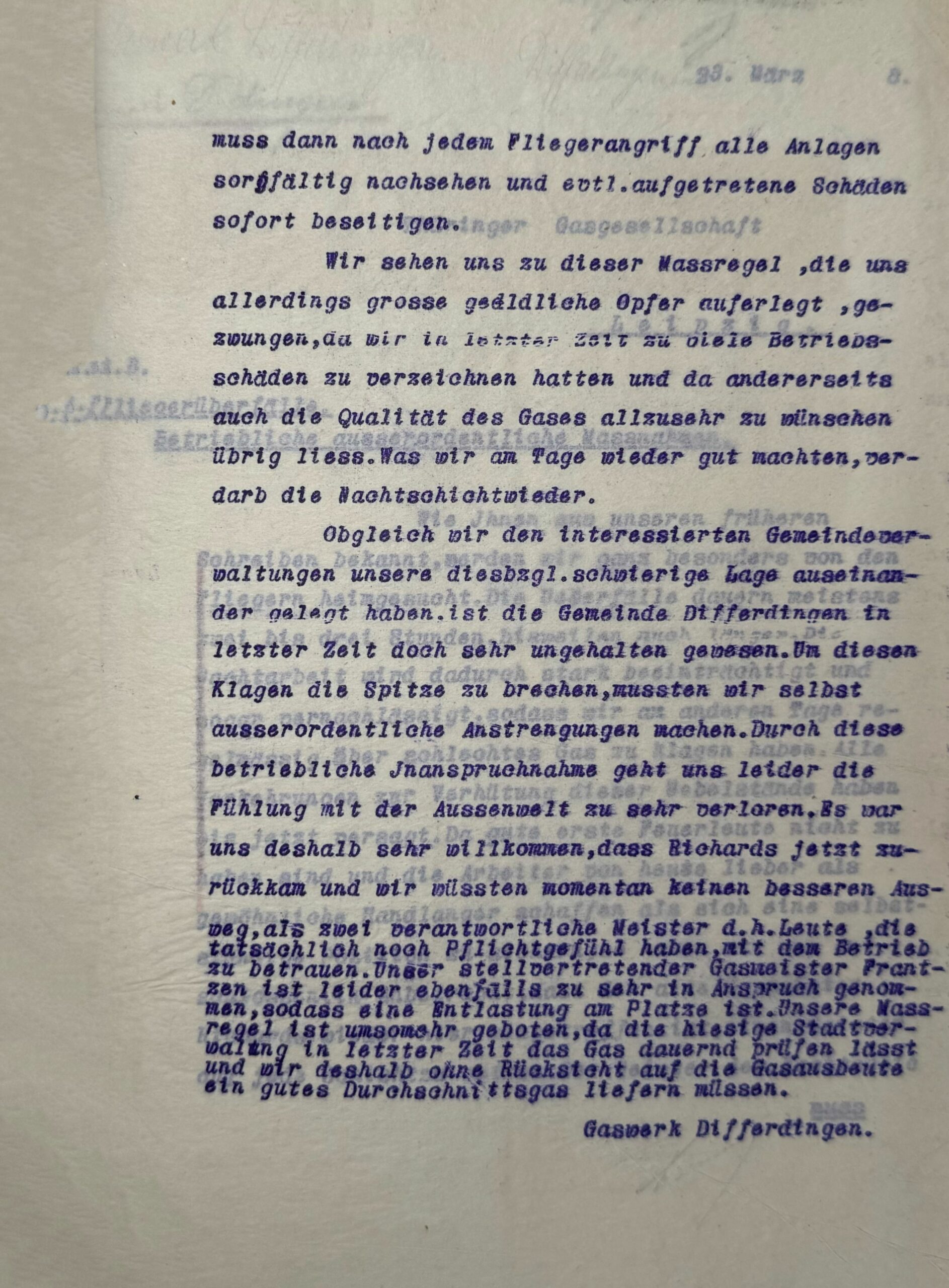

März 1918: laut dem Differdinger Bürgermeister produziert das dortige Gaswerk nur schlechtes Gas, das viel Luft enthält und deshalb ein großes Risiko bei Fliegerangriffen darstellt. Die Gemeinde fordert Schadenersatz. Der Differdinger Gaswerksleiter berichtet der Thüringer Gasgesellschaft, die Gasproduktion würde durch die Fliegerangriffe beeinträchtigt.

Mai 1918: das Gaswerk Esch eröffnet in Esch, Ecke Fleischer- und Wasserstraße, einen Ausstellungsraum für Leuchten sowie Koch-, Back-, Heiz- und Bügelmaschinen, Badeöfen und Wassererhitzer mit Beratungs-, Bestellungs-, Reklamations- und Zahlungsbüro.

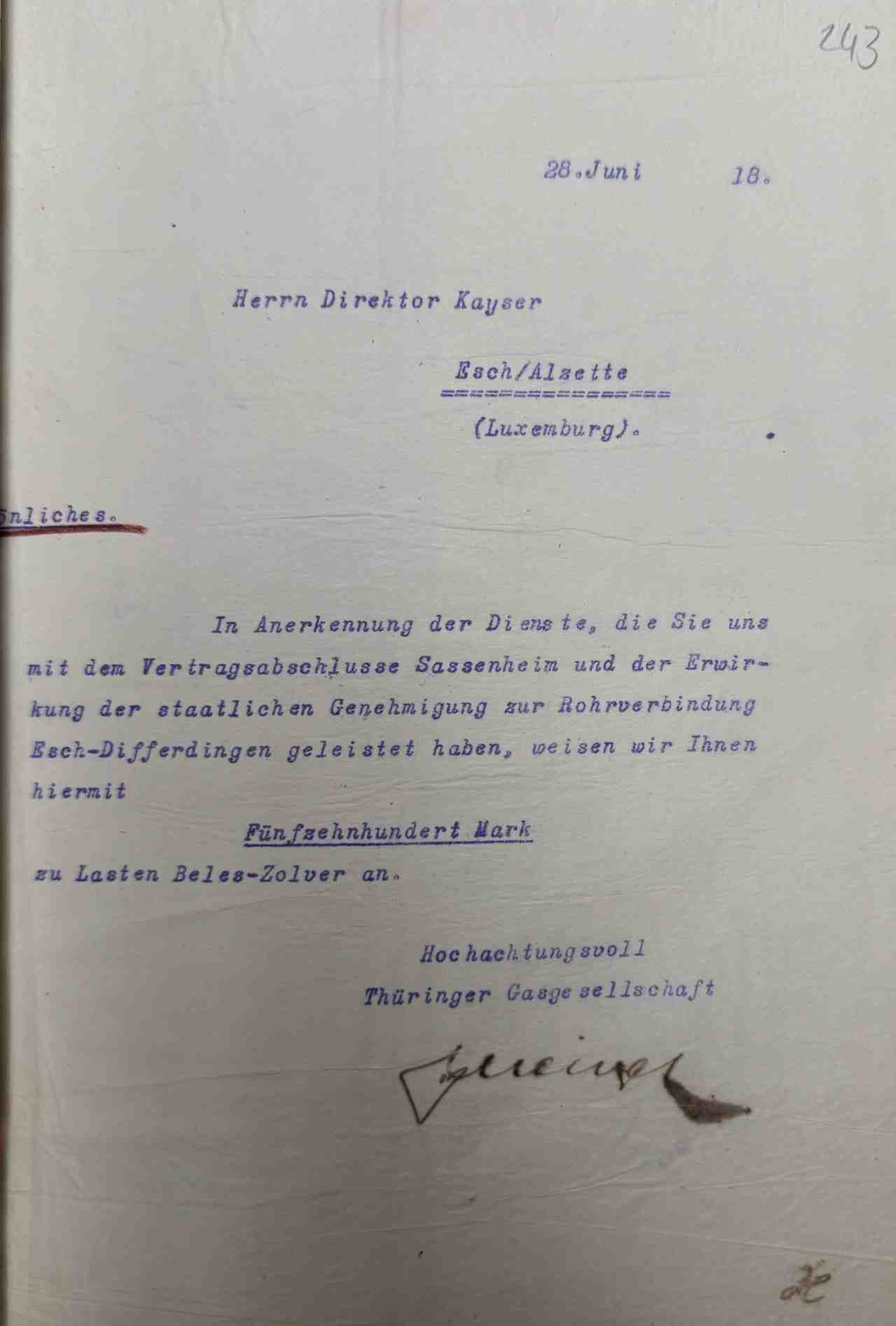

Sommer 1918: Henri Kayser erwirkt die staatliche Genehmigung zur Rohrverbindung von Esch und Differdingen, welche langfristig die Stilllegung des Gaswerks Differdingen ermöglicht. Kurzfristig soll sie gewährleisten, dass Differdingen ständig mit genügend Gas versorgt ist.

August 1918: die Thüringer Gasgesellschaft zeichnet einen Vorvertrag mit der Aktiengesellschaft für Gas-, Wasser- und Elektrizitäts-Anlagen (AGWEA) für die Übernahme des Kayler Gaswerks mitsamt seinem Rohrnetz in den luxemburgischen Gemeinden Bettemburg, Kayl und Rümelingen sowie dem lothringischen Öttingen (Ottange).

September 1918: die Thüringer Gasgesellschaft mietet ein Haus in Differdingen, Bahnhofstraße, 37, in dem sie einen Laden eröffnen will. Im März 1921 vermietet sie es an ihre Tochtergesellschaft Soclair weiter.

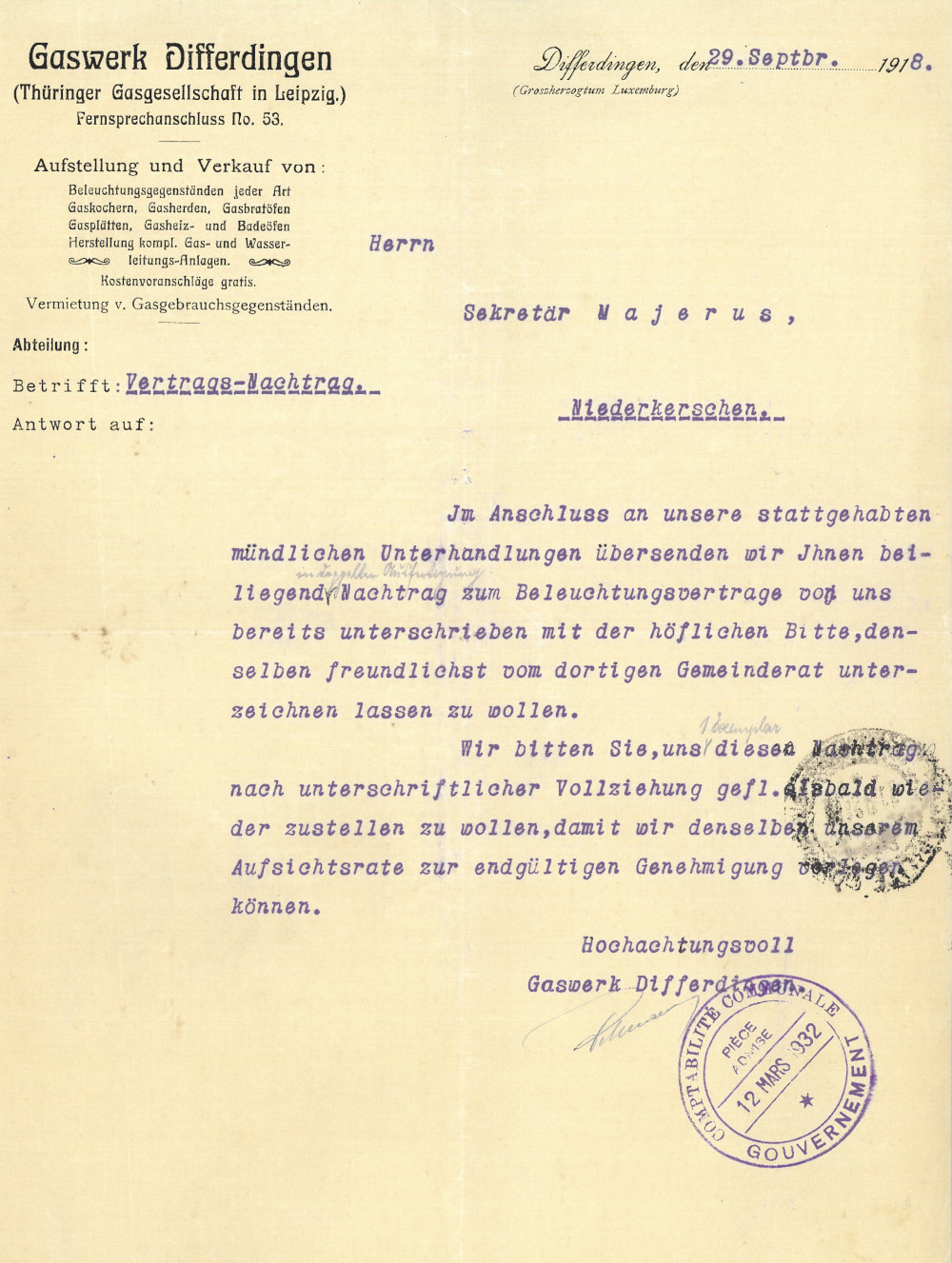

September 1918: die Thüringer Gasgesellschaft unterzeichnet den Nachtrag zum Gasvertrag mit dem Niederkerscher Gemeinderat.

Oktober 1918: der Aumetzer Gemeinderat nimmt einen Nachtrag mit der Thüringer Gasgesellschaft an.

11. November 1918: der Waffenstillstand von Compiègne ändert die Stellung der Thüringer Gasgesellschaft in Luxemburg drastisch. Als deutsches Unternehmen stand sie der Besetzungsmacht in Luxemburg und Frankreich nahe. Ein großer Teil ihres Handelns während des Krieges war auf einen deutschen Sieg ausgerichtet. Nun hat das Deutsche Reich den Krieg verloren und die Gasgesellschaft kann in Luxemburg mit dem ehemaligen Besatzer assoziiert werden und wegen ihrer Gewinnsteigerung während des Krieges als Kriegsgewinnler gebrandmarkt werden, besonders dort, wo die Gemeinden die Gaspreiserhöhung nicht annehmen wollen oder eine Auflösung der Gasverträge anstreben.

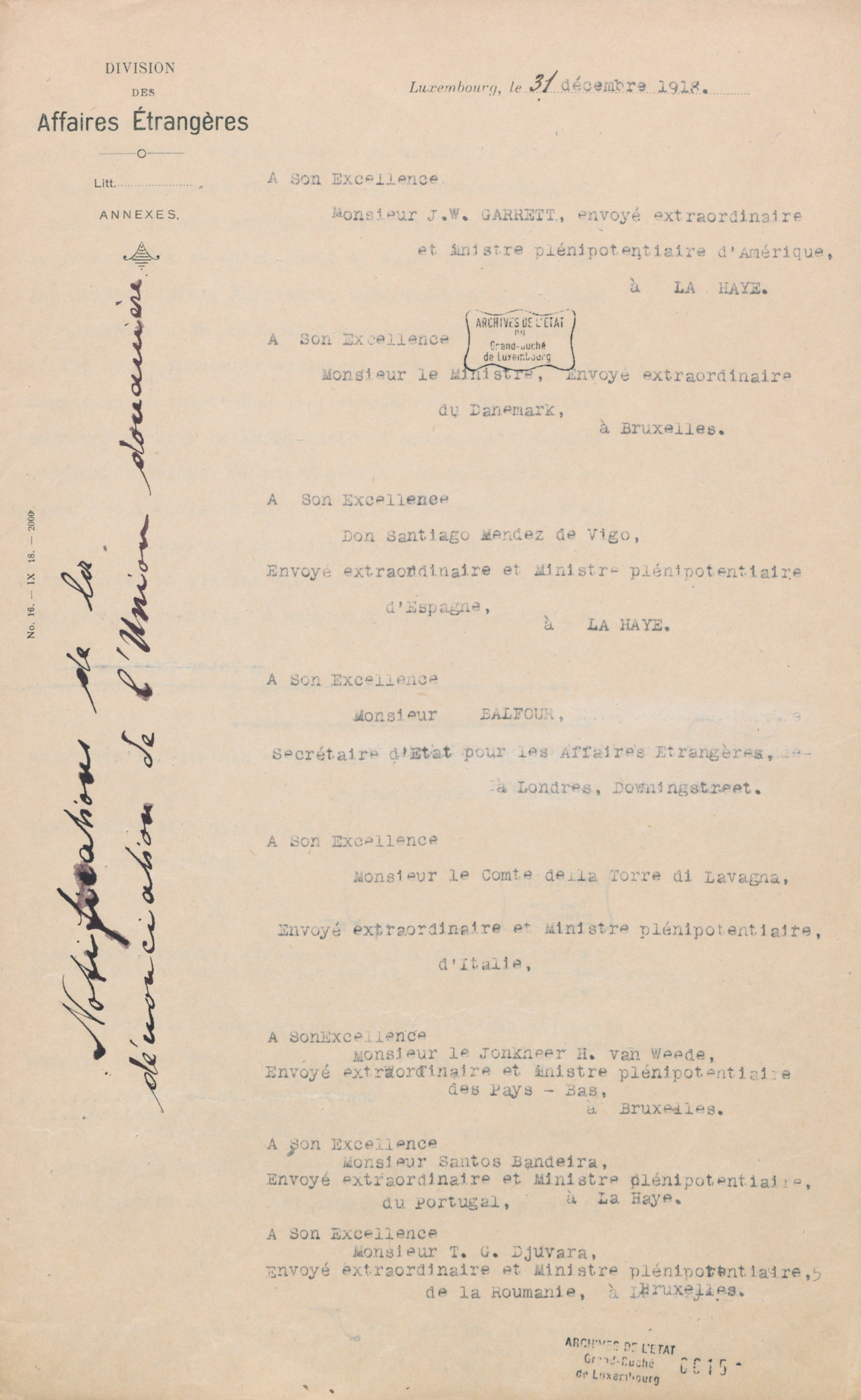

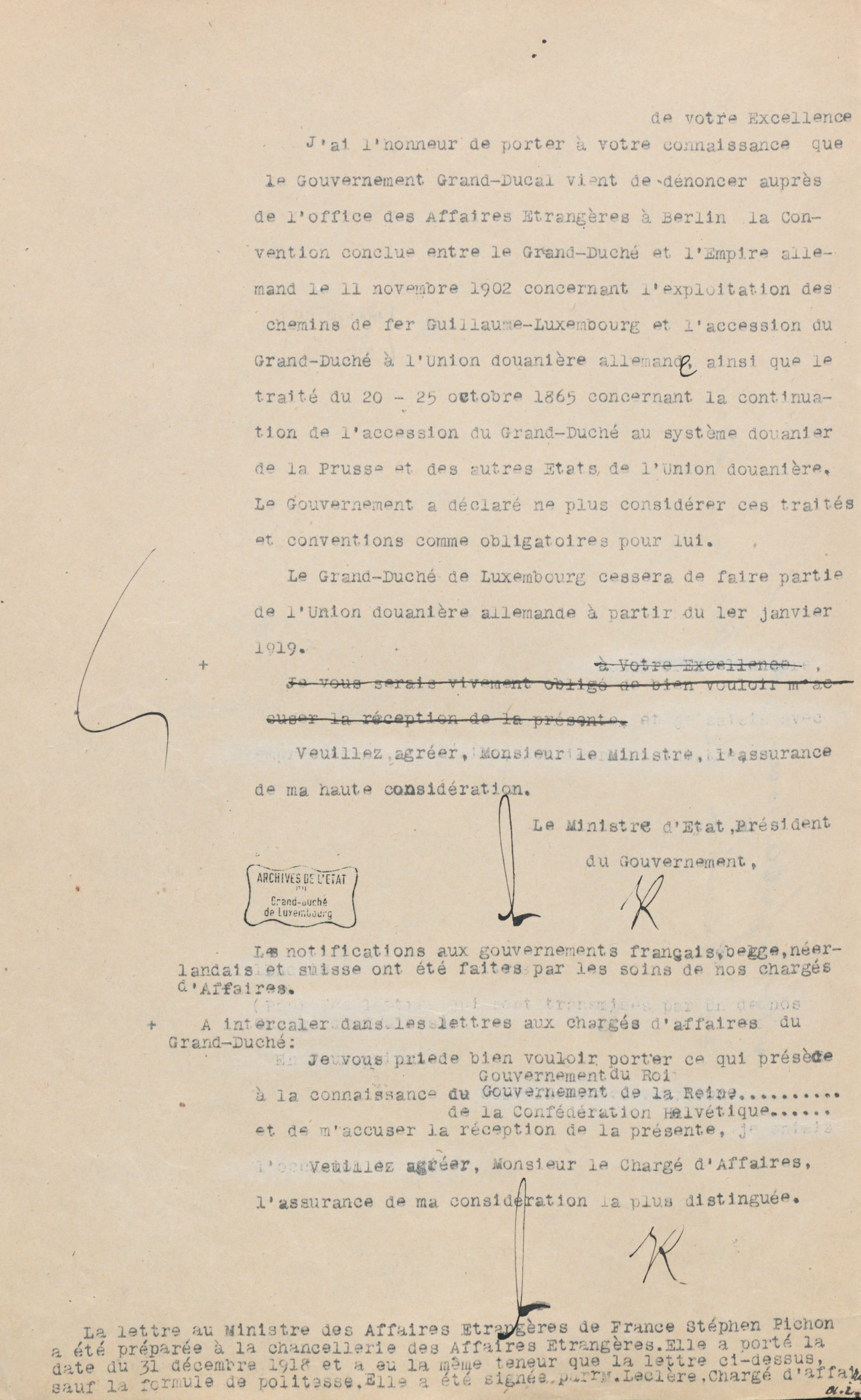

19. Dezember 1918: unter dem Druck der Entente erklärt die Luxemburger Regierung den Austritt des Großherzogtums aus dem deutschen Zollverein. Beles erhält seine erste Gaslieferung.

1919-1923

Kohlenkrise

Die ersten Nachkriegsjahre standen im Zeichen der national und international äußerst verzweigten Kohlekrise, die aus der Stellung der Kohle als Hauptenergieträger resultierte. Dabei war die Gasindustrie, die Kohle zur Produktion von Stadtgas und Nebenprodukten einsetzte, nur eine der vielen Branchen, die auf diesen Rohstoff angewiesen war. In Luxemburg wurde Kohle vor allem für die wirtschaftlich so wichtige Eisenindustrie benötigt und zählte zu den wichtigsten Importwaren. Bis Kriegsende wurde sie vornehmlich aus Deutschland bezogen. Nach dem Krieg zwang der Austritt aus dem Zollverein, die neue Lage der besetzten linksrheinischen Kohlereviere, insbesondere der Saar (deren Kohleminen Frankreich als Entschädigung erhielt), sowie der Weltkohlemangel das Großherzogtum, seine Kohleeinfuhr weiter zu diversifizieren. Die Kohleversorgung spielte unter anderem in den Debatten um einen wirtschaftlichen Anschluss an Belgien oder Frankreich eine Rolle.

Die Kohlekrise der ersten Nachkriegsjahre war ein Teufelskreis: Arbeitnehmer und -nehmerinnen benötigten die Rohstoff- und Verarbeitungsindustrie sowie die Eisenbahnen als Arbeitgeberinnen; die Rohstoffindustrie benötigte die Verarbeitungsindustrie als Abnehmerin; die Verarbeitungsindustrie benötigte Kohle zur Verarbeitung weiterer Rohstoffe beziehungsweise, im Falle der Energiebranche, zur Produktion von Gas und Strom, sowie die Eisenbahnen zur Anfuhr dieser Rohstoffe; zum Transport von Rohstoffen und Fertigwaren benötigten die Eisenbahnen Kohle. Bei Kohleknappheit stockte somit fast die gesamte Wirtschaft. Die Arbeitslosigkeit trug zu Streiks bei, die sich wiederum auf Kohlebergwerksarbeiter und -arbeiterinnen ausweiten konnten, wodurch die Kohleförderung sank und sich die Krise zuspitzte. Der Kohlemangel führte zu Ausfuhrverboten und Zolleinführungen, welche den Rohstoff zusätzlich anderwärts verknappten und verteuerten, was sich wiederum negativ auf die dortige Wirtschaft, insbesondere die Konkurrenzfähigkeit der dortigen Verarbeitungsindustrie, auswirken konnte. Die Presse hielt die Leserschaft über die Kohlekrise auf dem Laufenden, so dass jede Schwankung der nationalen und internationalen Lage Panik auslösen konnte.

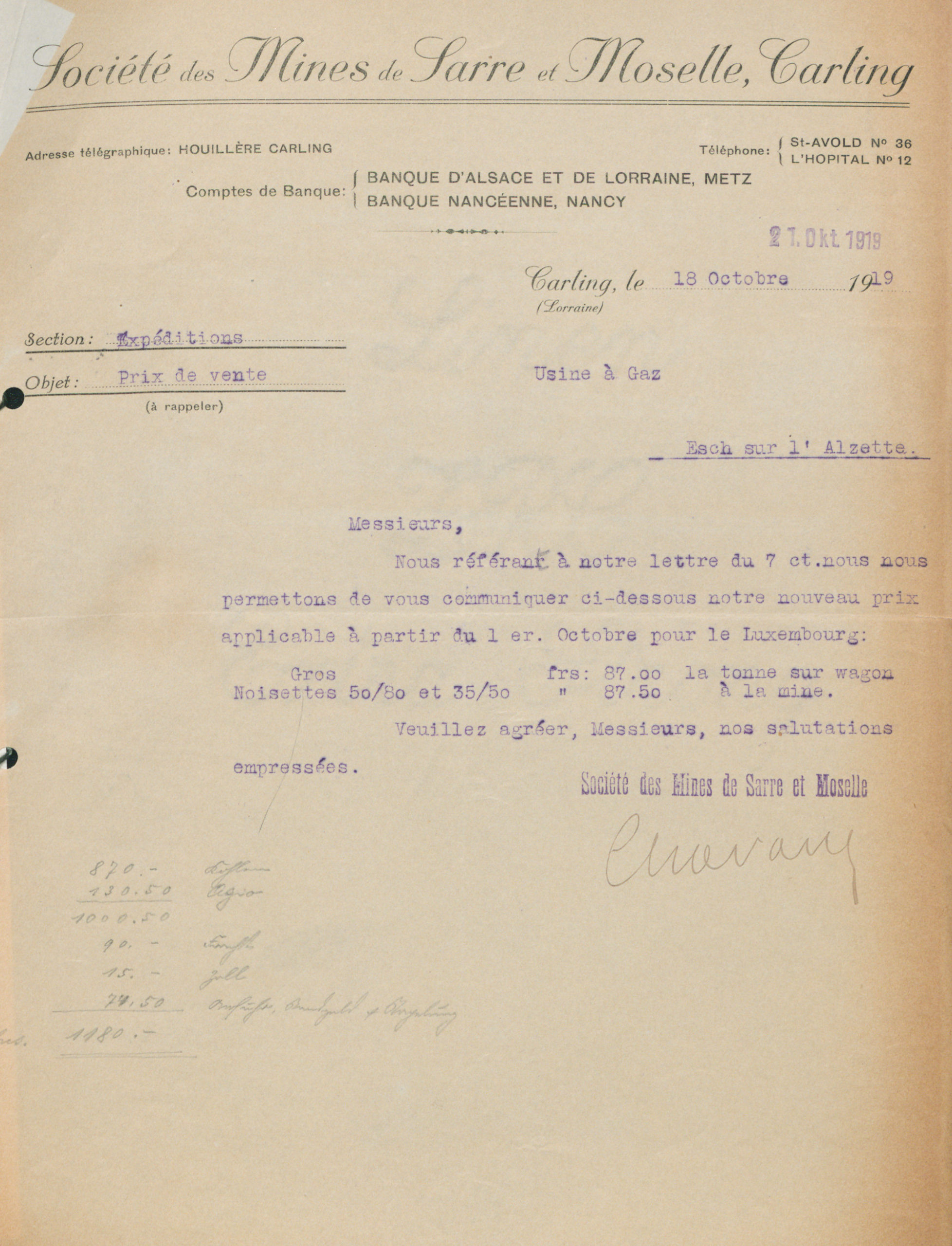

Durch die Kohlekrise hindurch waren jedoch von den Gaswerken Esch und Differdingen keine Beschwerden zu hören, was auf eine ausreichende Kohleversorgung schließen läßt. Im Gegensatz zu anderen Luxemburger Gaswerken erfolgte dabei die Kohleversorgung offensichtlich nicht über die Regierung. Hingegen war die Zeit geprägt von Auseinandersetzungen bezüglich des Kohlepreises, die durch die Kohleverteuerungen bedingt waren. Die „Kohlenklauseln“ in den Escher und Differdinger Gasverträgen, die die Thüringer Gasgesellschaft übernommen hatte, verwiesen ausdrücklich auf den Preis von Saarkohle als Basis für die Preisberechnung.

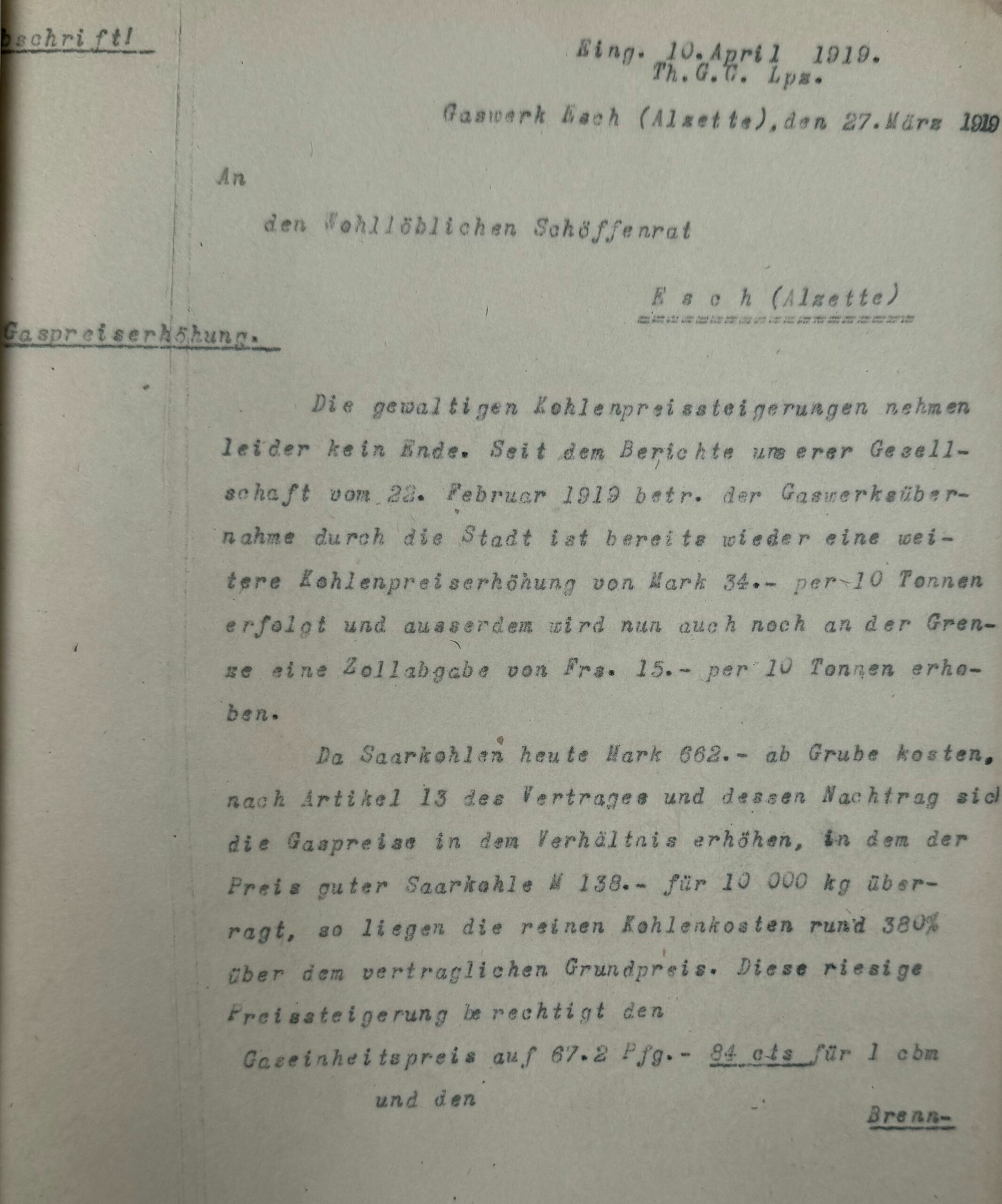

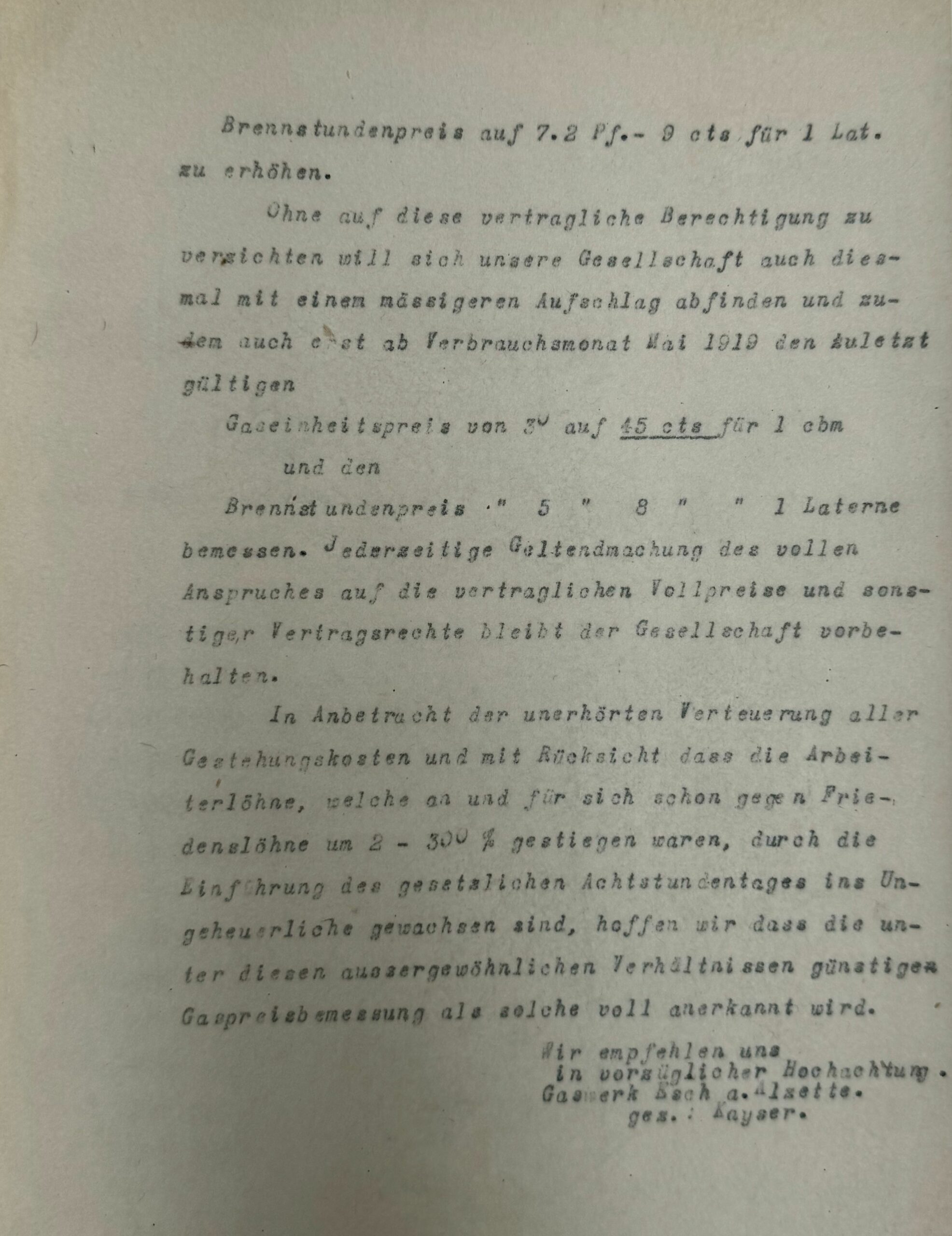

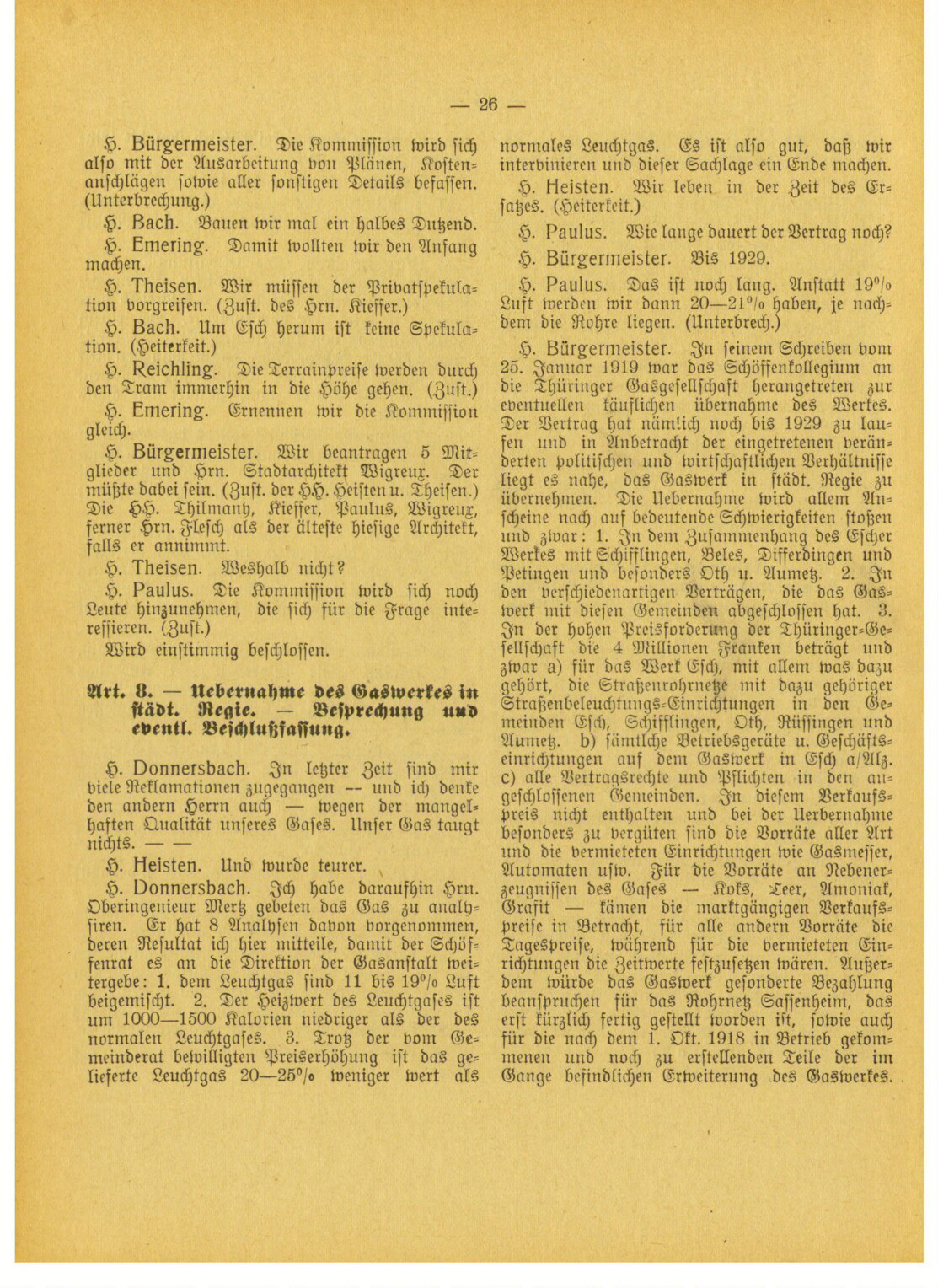

Kommunale Bestrebungen zur Übernahme der Gaswerke

März 1919: der Escher Gaswerksleiter Henri Kayser kündigt dem Escher Schöffenrat eine Gaspreiserhöhung an, wobei er auf die Kohlekosten und die Arbeitsverteuerung infolge der Einführung des Achtstundentags im Dezember 1918 hinweist. Zu diesem Moment sind Verhandlungen bezüglich der Übernahme des Escher Gaswerks durch die Gemeinde bereits angelaufen. Auch in Differdingen setzt der dortige Gaswerksleiter Karl Petermann die Preise hoch, ohne Rücksicht auf den Petinger Gasvertrag.

Mai 1919: der Escher Gemeinderat setzt eine Kommission ein, um die Verkaufsverhandlungen bezüglich des Escher Gaswerks vorzubereiten. Bei dieser Gelegenheit wird auch die Idee eines interkommunalen Syndikats laut.

Juni/Dezember 1919: wegen der steigenden Kohlepreise kündigt die Thüringer Gasgesellschaft die Verträge für die Bahnhöfe Esch und Schifflingen sowie Deutsch-Oth.

August 1919: da Petermann in der Sache der Gaspreiserhöhung in Petingen nicht weiterkommt, wenden er und Henri Kayser sich an den Rechtsanwalt Fernand Metzler, der bei der Regierung zu intervenieren beginnt, damit diese die Gasverträge per großherzoglichem Beschluss revidiere.

August 1919: die Thüringer Gasgesellschaft erklärt sich anscheinend auch zu Verhandlungen bezüglich des Verkaufs des Differdinger Gaswerks an die Gemeinde Differdingen bereit.

Oktober 1919: der Differdinger Gemeinderat bittet den Distriktkommissar, eine Versammlung der Bürgermeister der betroffenen Gemeinden einzuberufen, um eine interkommunale Übernahme der Gaswerke vorzubereiten. Die Bürgermeister des Kantons Esch beschließen anschließend, einheitlich vorzugehen. Unter anderem schwebt die Idee vor, die ganze Minetteregion vom Escher Werk aus zu versorgen.

Mitte November 1919: nachdem die Gaswerke Differdingen, Echternach, Esch, Ettelbrück, Grevenmacher, Hollerich, Kayl und Remich gedroht haben, die Produktion, den Verkauf und die Verteilung von Gas und Strom ab Mitte November einzustellen, setzt Staatsminister Reuter die von Anwalt Metzler empfohlene Kommission zur Festlegung des Gaspreises ein, bestehend aus Dondelinger, Sax und dem kürzlich ernannten Direktor des Elektrizitätswerks der Stadt Luxemburg Jules Thiry. Die Kommission hat jedoch lediglich eine Vermittlerrolle und der von ihr festgelegte Gaspreis ist für die Gemeinden nicht bindend.

November 1919: der Staatsminister schlägt Gesetzestexte vor, durch die die Gasverträge revidiert werden können und die Regierung die Gaswerke unter Sequester stellen darf. Der Staatsrat pflichtet diesen Vorschlägen erst im August 1920 bei.

Dezember 1919: der Petinger Gemeinderat entscheidet, die Vorschläge der Gaskommission lediglich „wohlwollend zu prüfen“ und die Preisforderungen des Differdinger Gaswerks nur „eventuell“ anzunehmen, falls die Thüringer Gasgesellschaft auf ihr Energiemonopol verzichtet.

Dezember 1919: der Staatsminister unterbreitet dem Staatsrat einen Gesetzentwurf, der es Richtern erlaubt, Handelsverträge aufzulösen. Dieser Gesetzentwurf wird jedoch im Januar 1923 ausgesetzt.

Januar 1920: die Thüringer Gasgesellschaft fordert 9 Millionen Franken für die Gaswerke Esch und Differdingen zusammen. Die Gemeinden Esch und Differdingen bieten jedoch nur 7,69 Millionen an (5,40 für Esch und 2,29 für Differdingen). Als Alternative schlägt die Thüringer Gasgesellschaft ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen vor.

März 1920: der Escher Gemeinderat beschließt, das Gaswerk aufzufordern, den Experten alle nötigen Informationen für die Ermittlung des Wertes der Anlagen zu liefern.

Anfang Mai 1920: die Escher Bautenkommission einigt sich auf ein Preisangebot von 2,5 Millionen Franken, doch die Thüringer Gasgesellschaft zieht ihr Angebot zurück

Mai 1920: die Gemeinderäte Differdingen und Niederkerschen lehnen die Preisforderungen der Thüringer Gasgesellschaft ab. Trotz dieser schwierigen Lage und dem sich aus der Preiserhöhung ergebenden Rückgang des Gasverkaufs um 30% pocht die Thüringer Gasgesellschaft auf eine Gaspreiserhöhung.

Juli 1920: das Differdinger Gaswerk hat die Gasproduktion eingestellt und erhält Stadtgas per Fernleitung vom Escher Gaswerk. Das Gaswerk wird jedoch nicht stillgelegt, da die meisten seiner Gasverträge länger als die des Escher Werks laufen. Im Falle einer Übernahme des Escher Gaswerks durch die Gemeinde Esch kann so das Differdinger Gaswerk wieder den Betrieb aufnehmen. 1958 wird ein Teil des Geländes mit Anlagen des Werks an die Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange-St. Ingbert-Rumelange (Hadir) verkauft.

August 1920: da die Thüringer Gasgesellschaft höhere Gaspreise von der Prinz-Heinrich-Eisenbahn, der Gemeinde Petingen und überhaupt fordert, kündigt Petermann den Gasvertrag mit der Eisenbahn und Anwalt Metzler wird beauftragt, gerichtlich gegen die Gemeinden Esch, Differdingen und Petingen vorzugehen.

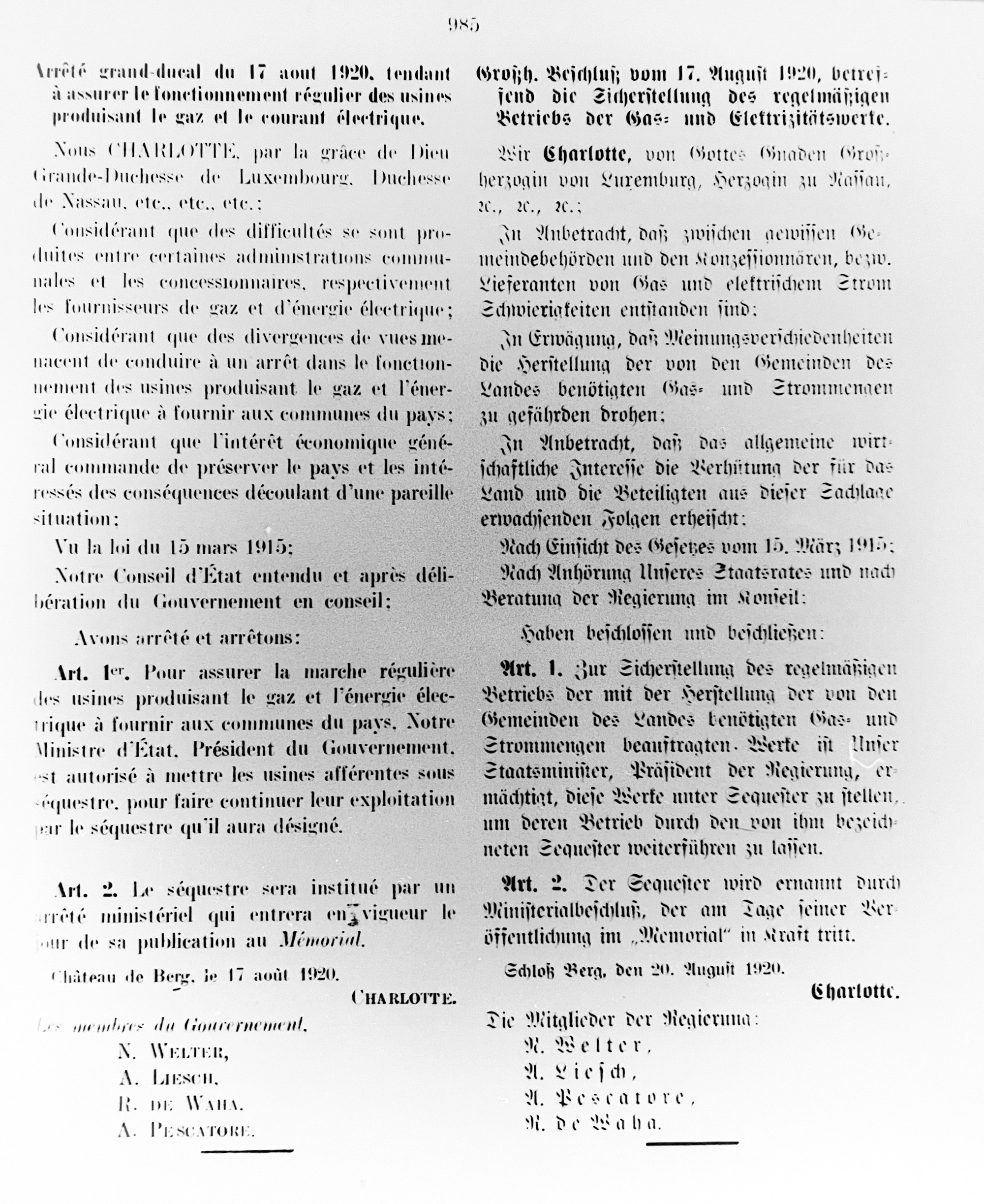

25. August 1920: der großherzogliche Beschluss bezüglich Sequestration von Gaswerken erscheint.

Oktober 1920: Anwalt Metzler tritt erneut an die Regierung heran und stellt sie vor die Alternative, Gaspreise zu erlassen, oder die Thüringer Gasgesellschaft würde gegen die Gemeinden Esch, Differdingen und Petingen vor Gericht ziehen.

Oktober 1920: als Petermann von der Gemeinde Differdingen einen höheren Preis pro Brennstunde der Laternen verlangt, gesteht diese lediglich die Hälfte des Preises zu und droht, das Gaswerk unter Sequester stellen zu lassen. Die Thüringer Gasgesellschaft lenkt ein, da sie annimmt, der großherzogliche Beschluss von August über die Sequestration von Gaswerken sei gegen sie gerichtet.

16. Oktober 1920: nachdem die Thüringer Gasgesellschaft im August beschlossen hat, die Installationsdienste der Gaswerke Esch, Differdingen und Hollerich abzutrennen und in eine neue Gesellschaft zu verwandeln, wird die Société anonyme d’éclairage, de chauffage et d’installations sanitaires, kurz Soclair, mit Sitz in Luxemburg Stadt gegründet. 1927 übernimmt diese Gesellschaft den Bau eines Elektrizitätswerks in Differdingen.

Oktober 1920: der Staatsminister beauftragt die Gaskommission, einen Regierungsbeschluss zu entwerfen, der dem Generaldirektor des Innern erlaubt, Preise für Gas und Strom festzusetzen.

März 1921: nachdem die Thüringer Gasgesellschaft die Gemeinde Esch gerichtlich belangt hat, nimmt der neue Escher Gemeinderat rückwirkend den von der Thüringer Gasgesellschaft geforderten Preis an und beantragt einen Kredit, um die Schulden der Gemeinde zu tilgen.

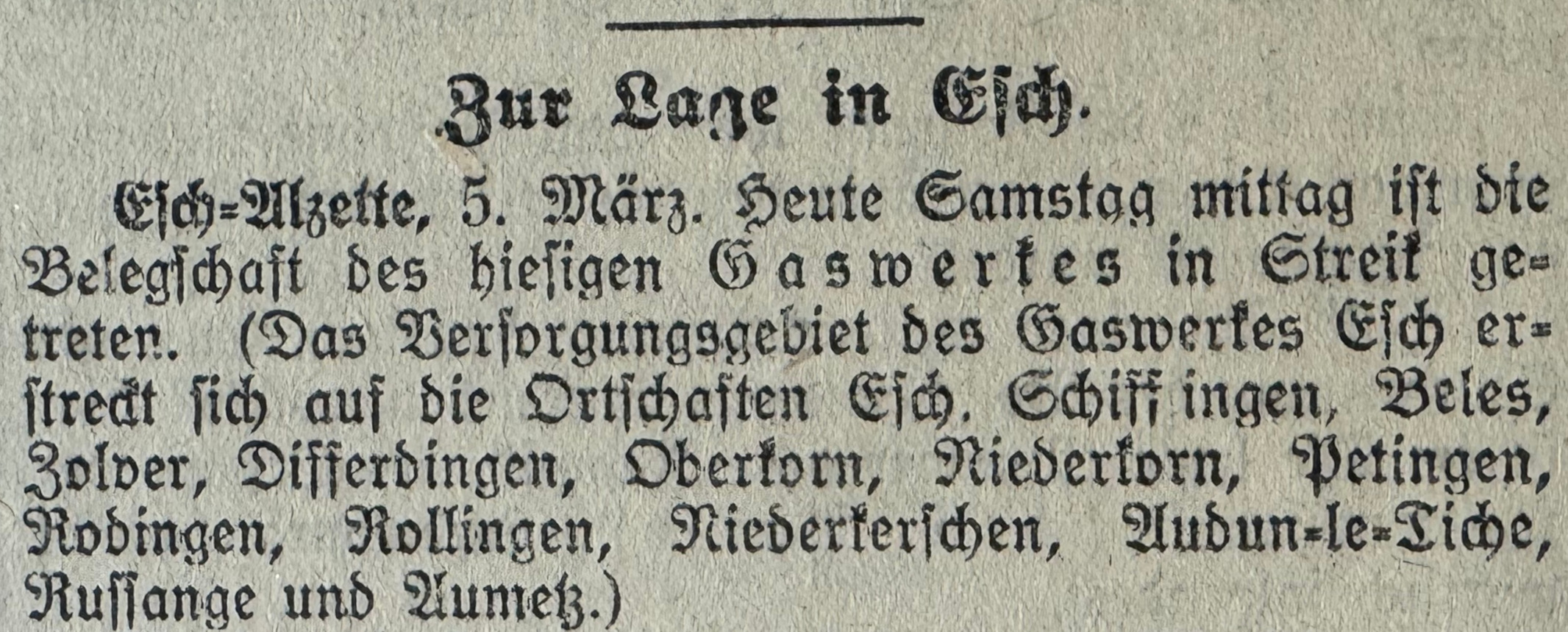

März 1921: während des großen Streiks in den Hütten- und Bergwerken streikt auch die Belegschaft des Escher Gaswerks, so dass das Werk das Gas sperren muss. Die Escher Sozialisten lassen das Werk nicht stilllegen, was zu einer heftigen Diskussion im Gemeinderat führt.

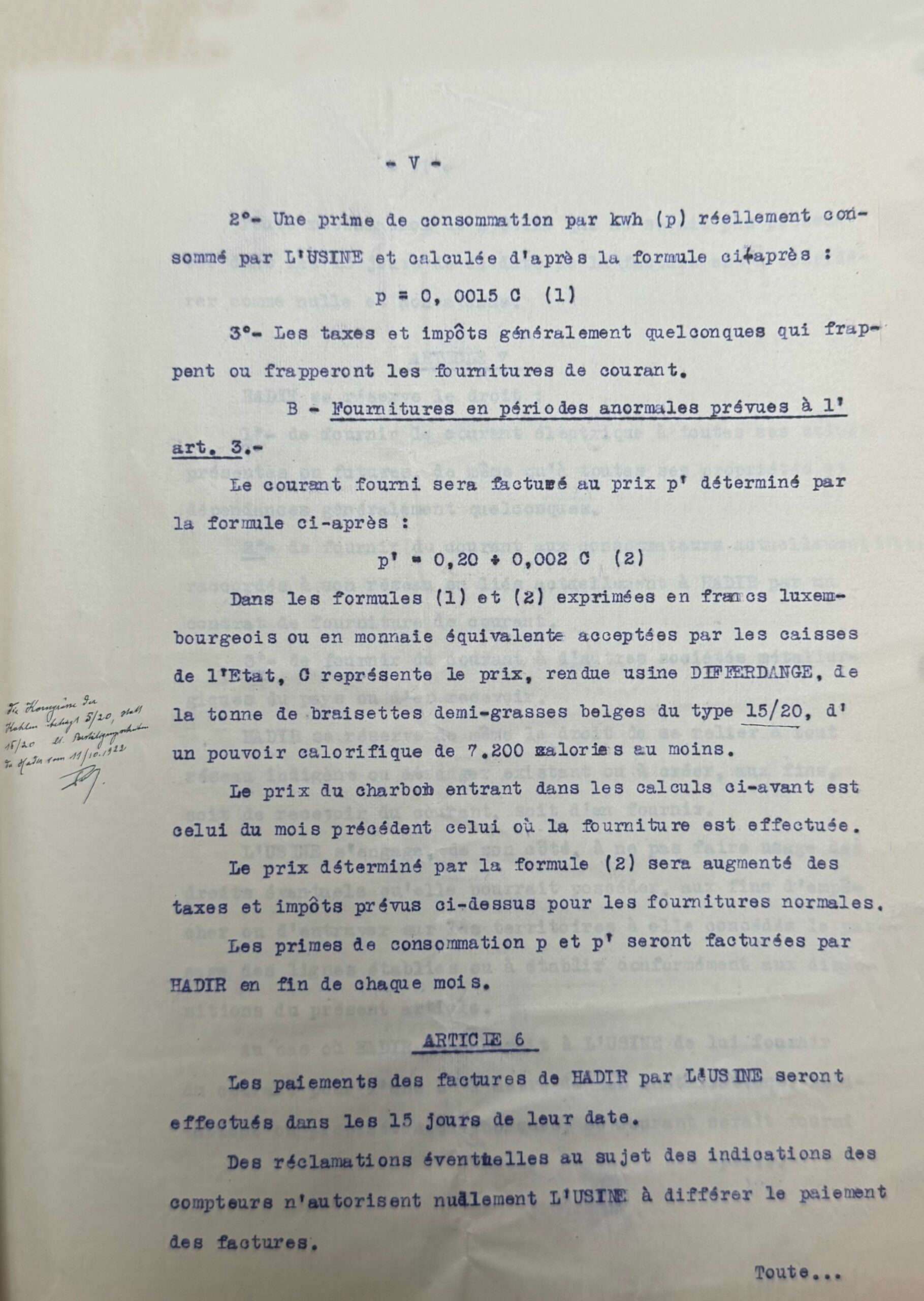

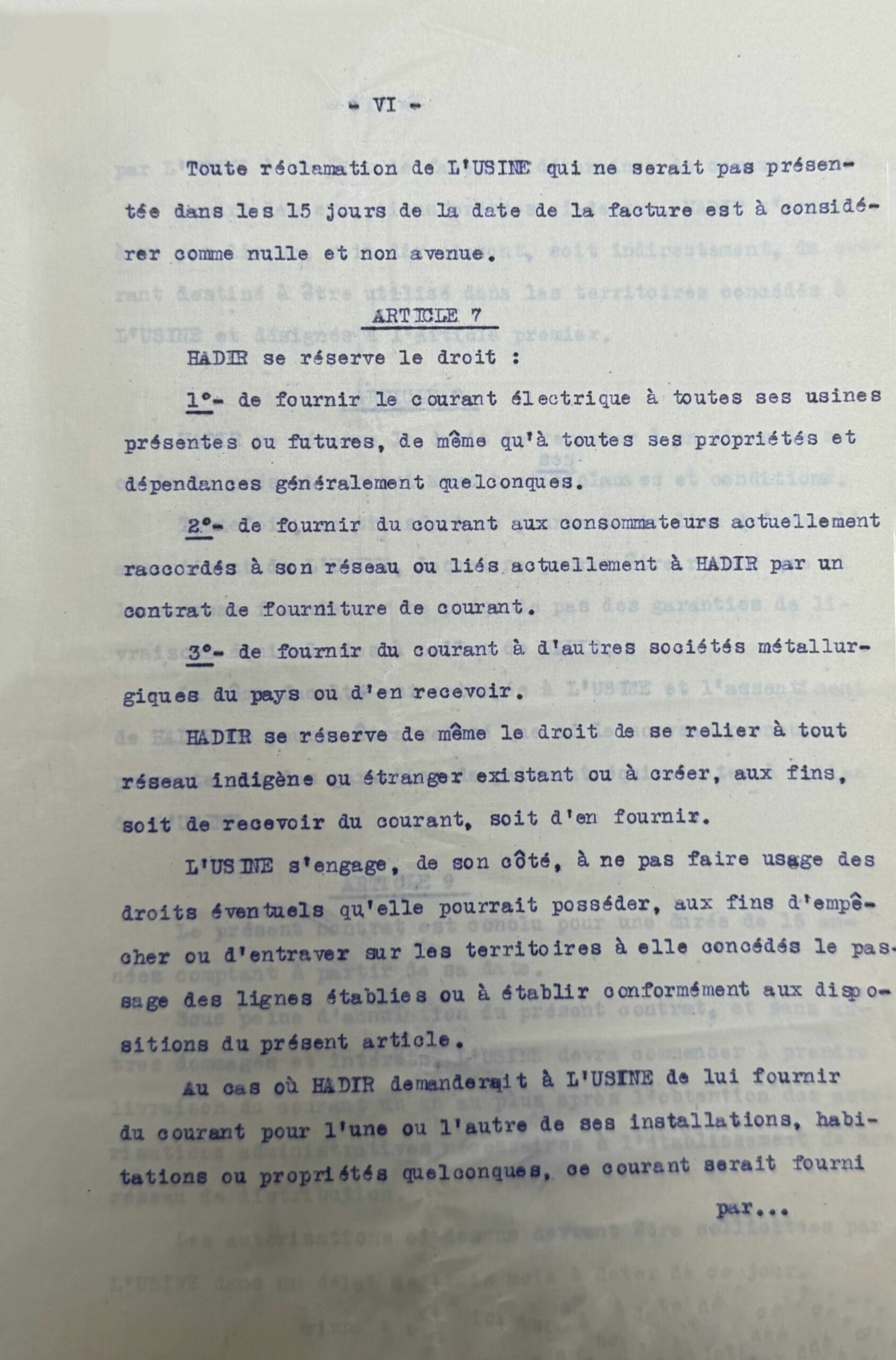

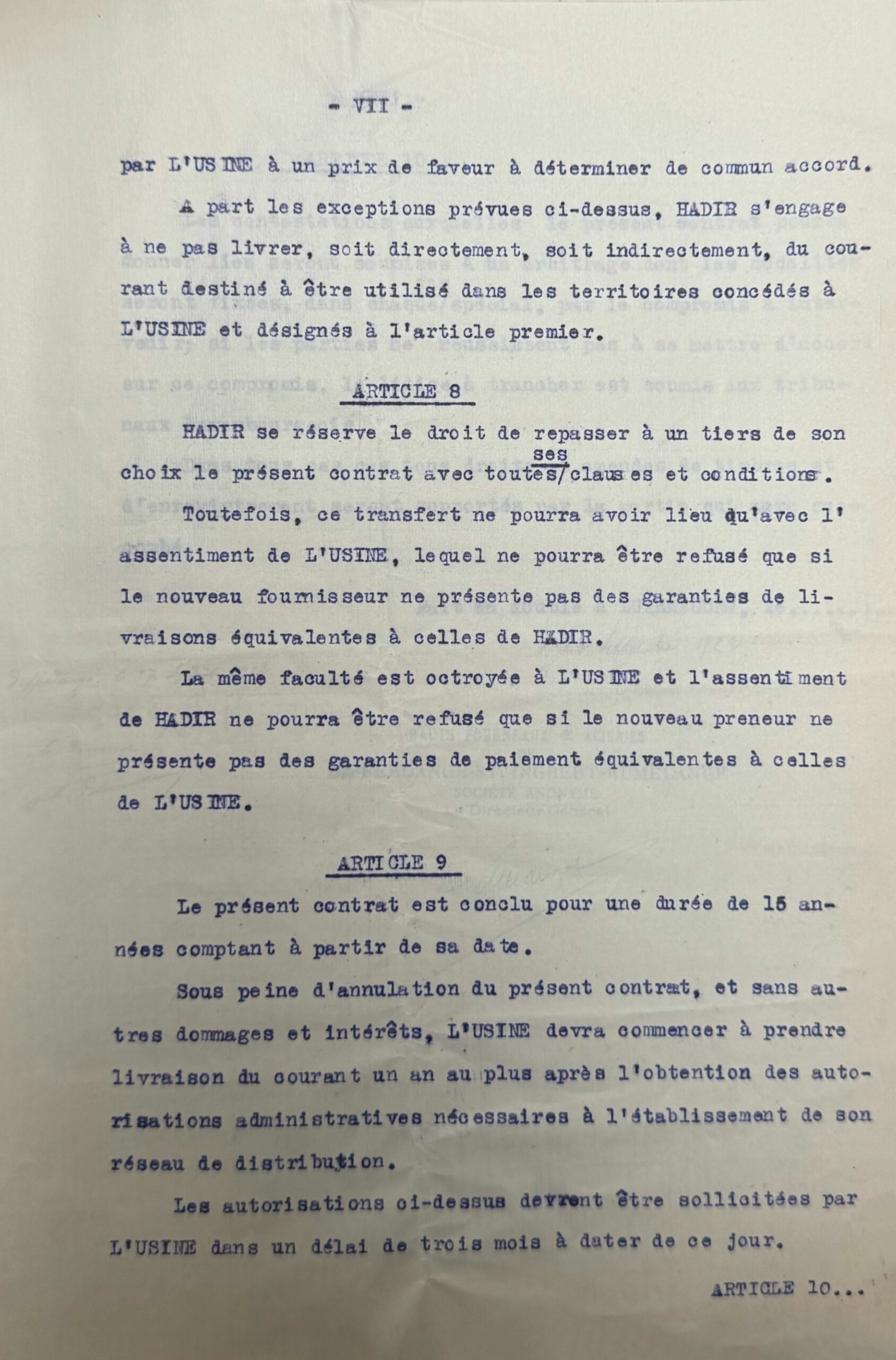

Ab Februar 1922: nachdem der Differdinger Bürgermeister (nicht jedoch der Gemeinderat!), das Differdinger Gaswerk informiert hat, die im Differdinger Gasvertrag vorgesehenen Bedingungen zur Einführung von Strom seien erfüllt, lässt die Thüringer Gasgesellschaft Pläne entwickeln und unterzeichnet im September einen Stromlieferungsvertrag mit der Hadir. Allerdings hat der Differdinger Gemeinderat nicht die nötigen Beschlüsse gefasst und die Regierung gewährt keine neue Stromkonzessionen mehr, so dass die Thüringer Gasgesellschaft auf ihrem Vertrag mit der Hadir und ihren Vorarbeiten sitzen bleibt. Drei Jahre später beschließt der Differdinger Gemeinderat, den Strom direkt von der Hütte zu beziehen und zu verteilen und unterzeichnet im Dezember 1927 einen Vertrag hierzu mit der Hadir.

Gründung der Compagnie Générale pour le Gaz et l'Électricité

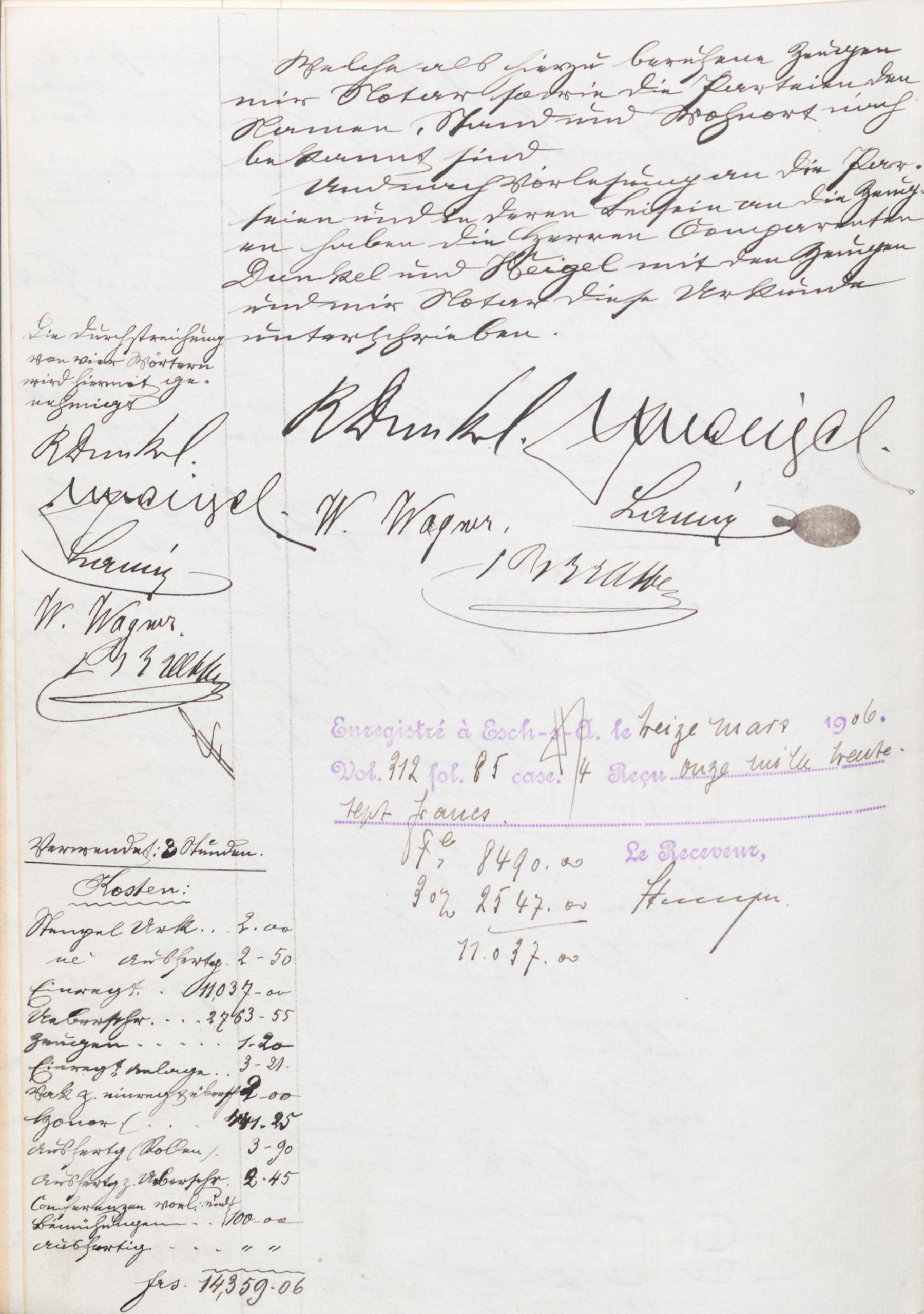

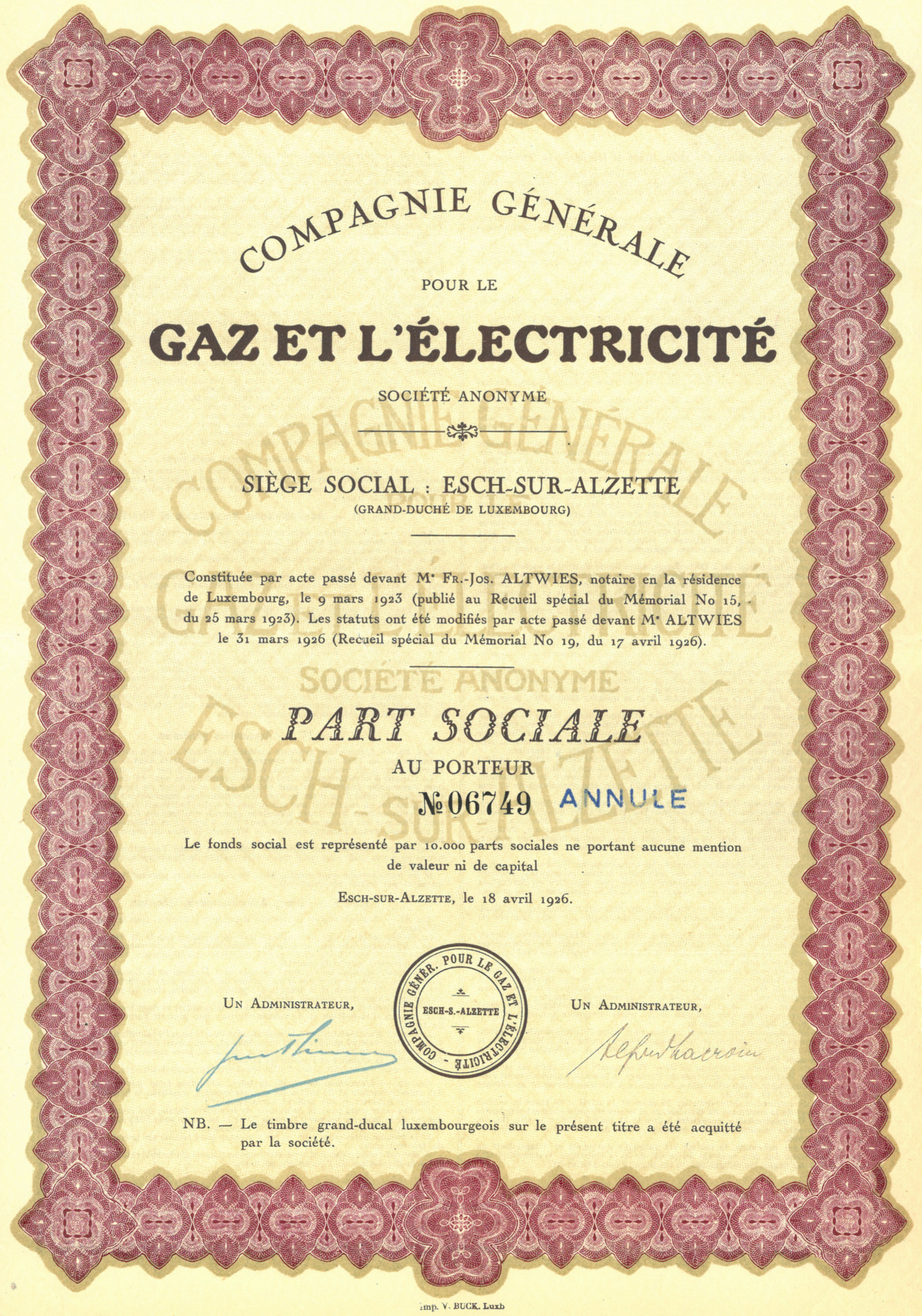

9. März 1923: die Compagnie Générale pour le Gaz et l’Électricité, AG, mit Sitz in Esch, wird auf 30 Jahre gegründet. Ihr Ziel ist, Gas und Strom zu produzieren, zu kaufen und zu verkaufen. Sie übernimmt den Luxemburger Besitz sowie die Gasverträge der Thüringer Gasgesellschaft. Das Kapital zu 5.000.000 Franken wird in 5.000 Aktien geteilt, wovon die Thüringer Gasgesellschaft als Gegenleistung für ihre Einbringung 4.800 übernimmt. Die übrigen 200 Aktien werden von acht Gesellschaftern übernommen, unter ihnen der Direktor der ARBED Aloyse Meyer, die jeweils 25 Aktien erhalten. Henri Kayser wird in den Verwaltungsrat berufen und zum Direktor des Escher Gaswerks und seines Versorgungsgebiets ernannt. Die Verwaltung der Gaswerke Esch und Differdingen wird zusammengelegt und Petermann verliert seinen Posten.

1923-1940

Von der Thüringer Gasgesellschaft zur Rhenag

Oktober 1923: nach zehn Jahren bittet die Union Gazière & Électrique erneut das Escher Gaswerk, ihre Bedingungen für die Gasversorgung von Villerupt bekannt zu geben. Der Gasanschluss Villerupts scheitert jedoch an den Forderungen des Escher Gaswerks.

März 1926: die Statuten der Compagnie Générale werden geändert, um das Kapital in 10.000 Aktien ohne Nennwert zu teilen, von denen die Thüringer Gasgesellschaft 9.600 übernimmt und die restlichen Aktionäre je 50. Zu dem Moment ist der Gasverbrauch am Steigen und es werden umfangreiche Vergrößerungsarbeiten am Escher Gaswerk durchgeführt. Das Gaswerk soll sogar von der Schifflinger Hütte her mit einer Brücke über die Luxemburgerstraße an die Bahn angeschlossen werden.

März 1927: nachdem die Compagnie Générale auf ihr Energiemonopol als Gegenleistung für eine Preiserhöhung verzichtet hat, beauftragt der Petinger Gemeinderat den Schöffenrat mit den Vorarbeiten für die Stromeinführung in der Gemeinde.

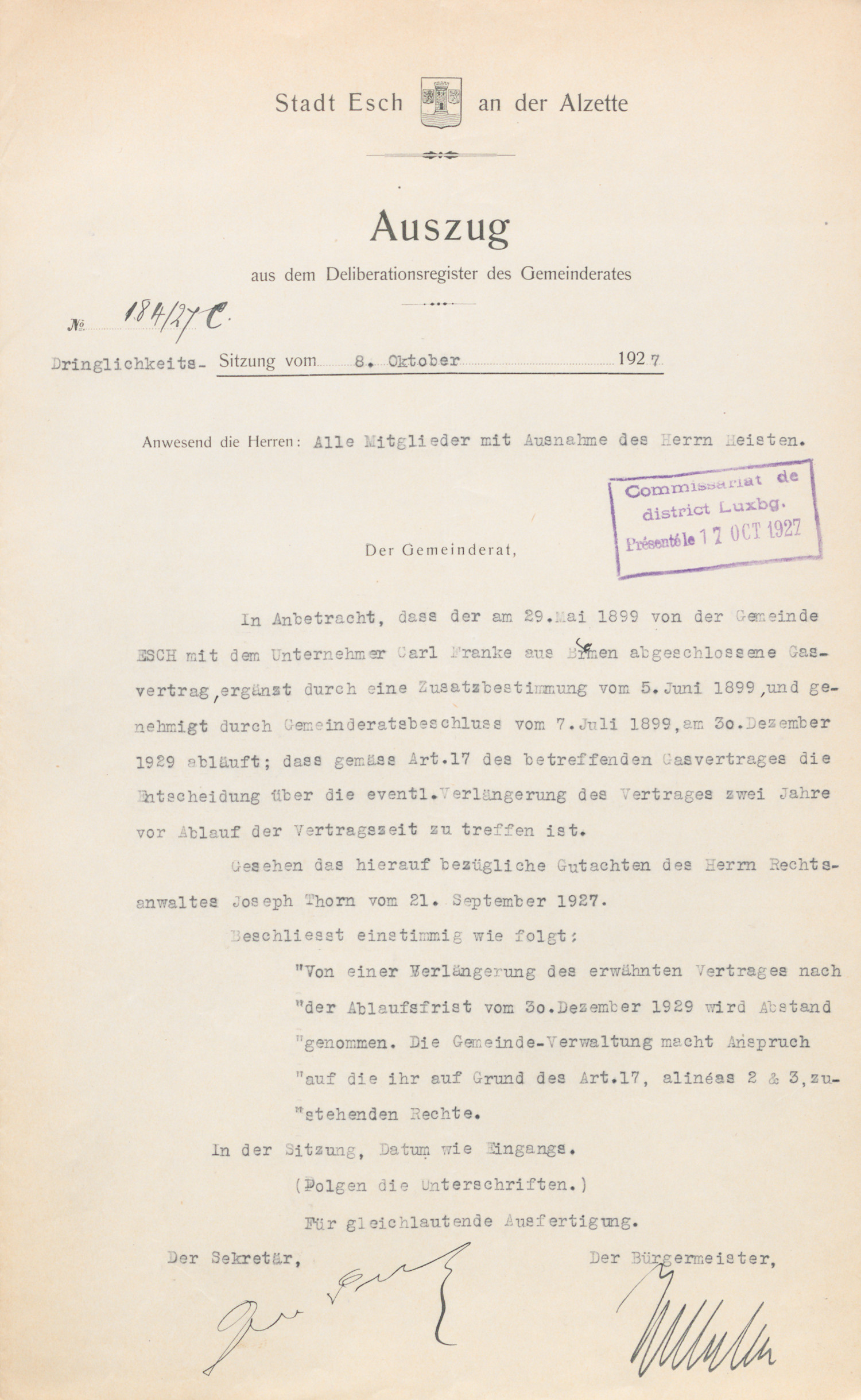

Oktober 1927: der Escher Gemeinderat entscheidet, den Gasvertrag nicht über Ende 1929 hinaus zu verlängern, wodurch er sich vertragsgemäß verpflichtet, das Gaswerk zu kaufen. Der zeitgleiche Auslauf des Schifflinger Gasvertrags und eine Gaspreiserhöhung führen anscheinend zu einer raschen Umstellung auf Strom in Schifflingen und die elektrische Beleuchtung der Gemeinde beginnt am 8. Februar 1930.

Anfang 1929: das Escher Bürgermeister- und Schöffenkollegium setzt in Vorbereitung der Übernahme des dortigen Gaswerks eine Gaskommission ein. In der Gemeinderatssitzung vom April wird bereits über die Elektrifizierung der Straßenbeleuchtung diskutiert.

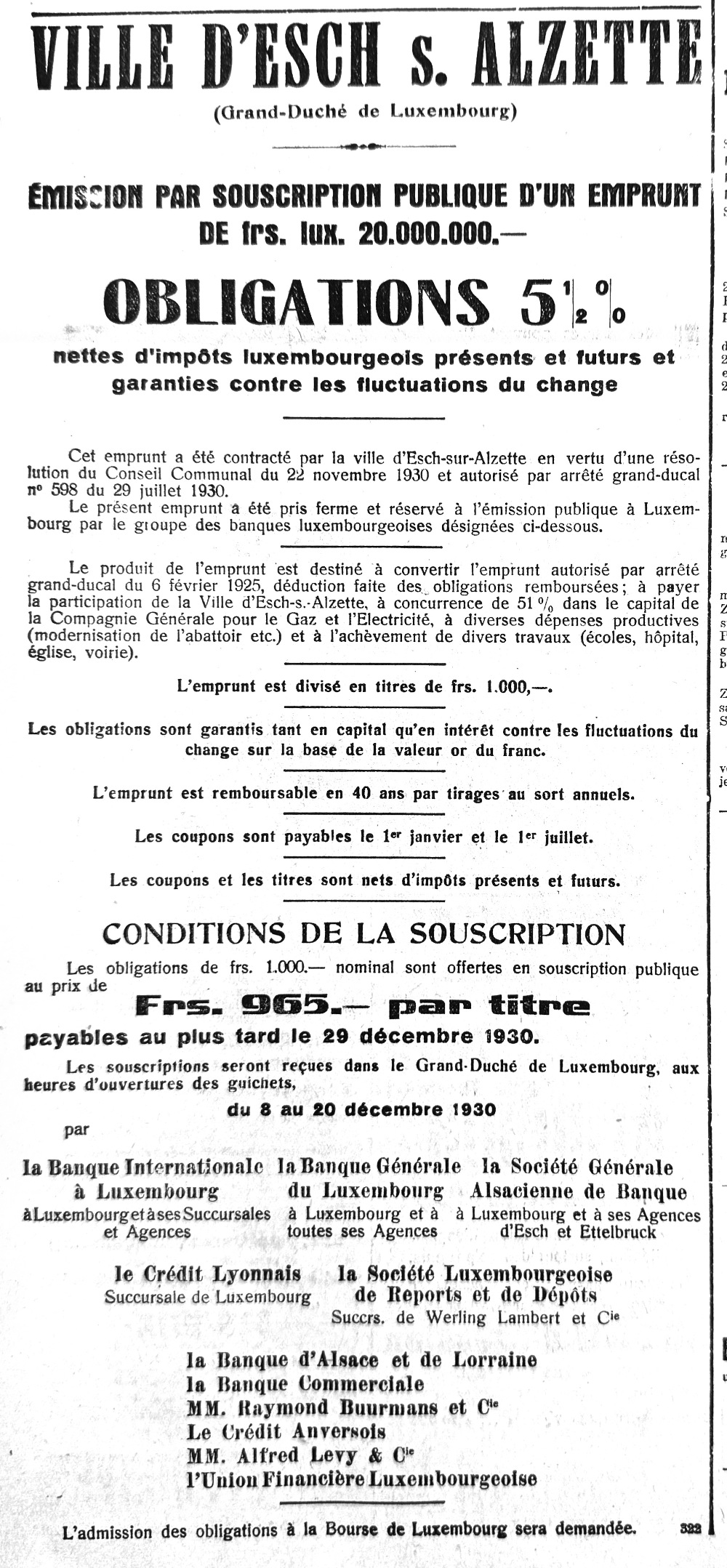

Mai 1930: der Escher Gemeinderat beschließt mehrheitlich die Anleihe von 14 Millionen Franken zum Ankauf von 51% der Aktien der Compagnie Générale. Allerdings kauft die Gemeinde diese Aktien nicht gleich, so dass die Compagnie Générale sie im März 1931 in Verzug setzen lässt, das Gaswerk zu übernehmen oder die Aktien innerhalb von drei Monaten zu erwerben. Trotz der Weltwirtschaftskrise sind die Ergebnisse des Gaswerks zufriedenstellend und erst 1934 beklagt die Compagnie Générale einen bedeutenden Rückgang des Gasverbrauchs.

24. April 1931: die Thüringer Gasgesellschaft gesteht der Rheinischen Energie Aktiengesellschaft in Köln (Rhenag) ein Ankaufsrecht auf ihre sämtlichen Luxemburger Geschäftsanteile und Aktien (Compagnie Générale, Soclair und Usine à Gaz de Hollerich AG) gegen Aktien der Rhenag zu. Sie verpflichtet sich, bis Anfang 1945 Mehrheitsgesellschafter der Rhenag zu bleiben.

September 1931: in der Escher Höhlstraße explodiert ein Teil eines Hauses nachdem ein gerade mal 19-jähriger Hilfsmonteur des Escher Gaswerks nach Arbeiten nicht überprüft hat, ob alle Gashähne geschlossen sind, und der Mieter, als er nach Hause gekommen ist, seine Küche mit einer brennenden Fahrradgaslampe betreten hat. Hierbei wird der Mieter schwer verletzt.

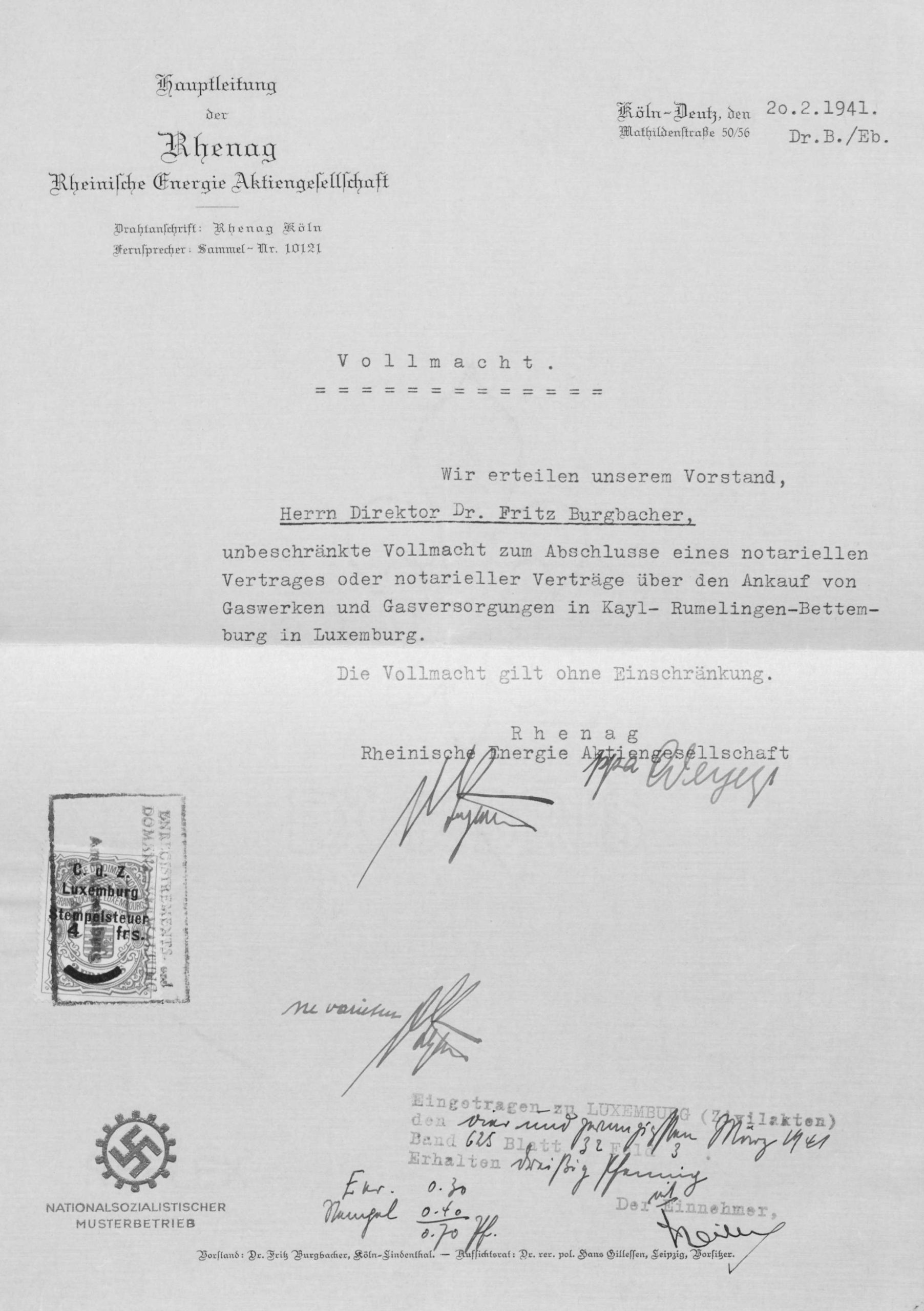

16. März 1932: die Rhenag macht von ihrem Ankaufsrecht für alle drei Gesellschaften rückwirkend ab Jahresanfang Gebrauch und Fritz Burgbacher von der Rhenag wird im selben Monat in den Verwaltungsrat der Compagnie Générale aufgenommen.

Ab 1932: die Gemeinden Esch und Differdingen verhandeln mit der Thüringer Gasgesellschaft über eine mögliche Verlängerung der Gasverträge.

1933: mit der Machtübergabe an Hitler in Deutschland ändert sich die Lage der Compagnie Générale zwar nicht gleich, aber Fritz Burgbacher, ein Mitglied der katholischen Zentrumspartei, nähert sich der NSDAP an und tritt schließlich am 1. Mai 1937 in die Partei ein.

Juni 1934: nachdem die Verhandlungen über die Verlängerung der Gasverträge erfolglos geblieben sind, lässt die Compagnie Générale der Gemeinde Esch per Gerichtsvollzieher mitteilen, sie suche sie an, das Gaswerk für 29 Millionen Franken plus Zinsen zu kaufen. Daraufhin beantragt die Gemeinde Esch einen neuen Gasvertrag auf 30 Jahre. Die Compagnie Générale geht weitestgehend auf die Escher Forderungen ein, macht einen Vertragsabschluss allerdings abhängig von der Unterzeichnung von Gasverträgen mit den Gemeinden Differdingen, Niederkerschen, Petingen, Sassenheim und Schifflingen bis Ende 1935.

November 1934: der Escher Bürgermeister teilt dem Gemeinderat mit, die Verhandlungen mit der Compagnie Générale seien gescheitert. Die 14 Millionen, die für den Ankauf der Aktien der Compagnie Générale geliehen worden waren, werden von der Gemeinde Esch für andere Zwecke benutzt.

Dezember 1935: die Schöffenräte der betroffenen Gemeinden beschließen, geschlossen zu agieren, und setzen eine Kommission zur Verlängerung der Gasverträge ein.

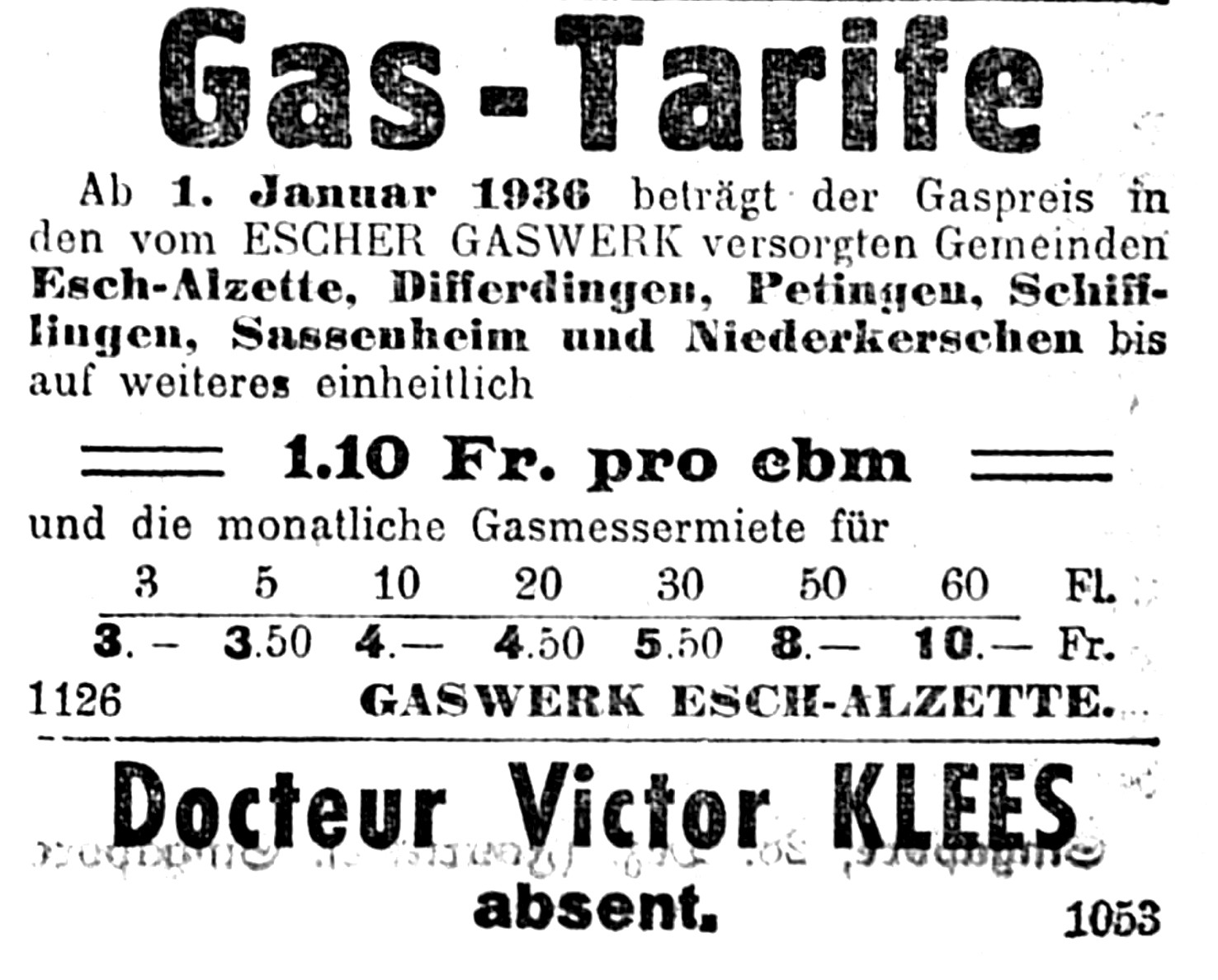

Beginn 1936: nachdem der Petinger Gasvertrag ausgelaufen ist, kann die Compagnie Générale zum ersten Mal einen einheitlichen Gaspreis für Differdingen, Esch, Niederkerschen, Petingen, Sassenheim und Schifflingen festsetzen.

April 1937: Fritz Burgbacher übermittelt Henri Kayser einen Vertragsentwurf. Die Thüringer Gasgesellschaft revidiert diesen und versucht insbesondere, die Schaffung eines interkommunalen Syndikats zu unterbinden, offensichtlich damit der Rhenag nur die einzelnen Gemeinden und nicht ein geschlossenes Syndikat gegenüberstehen.

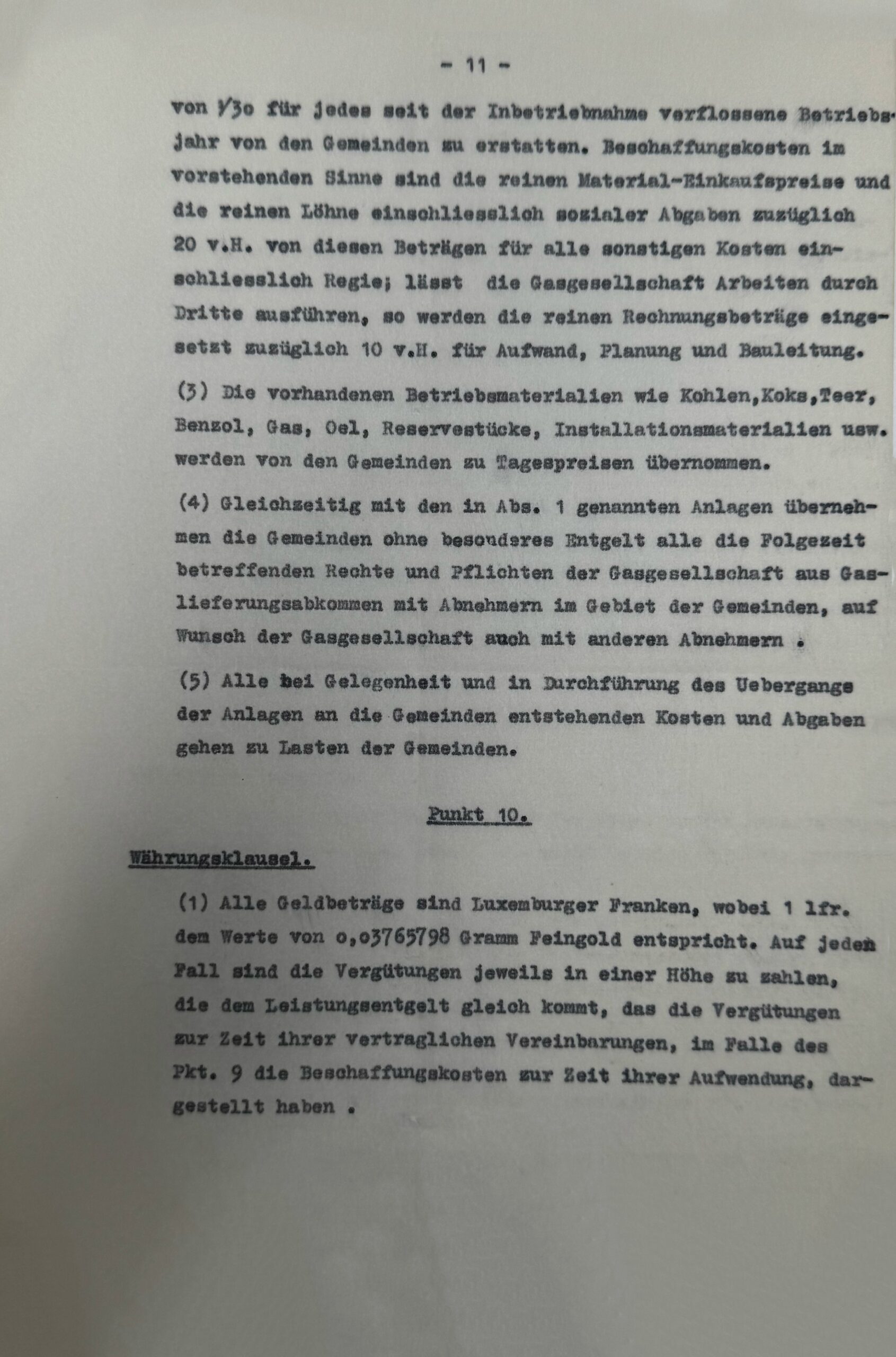

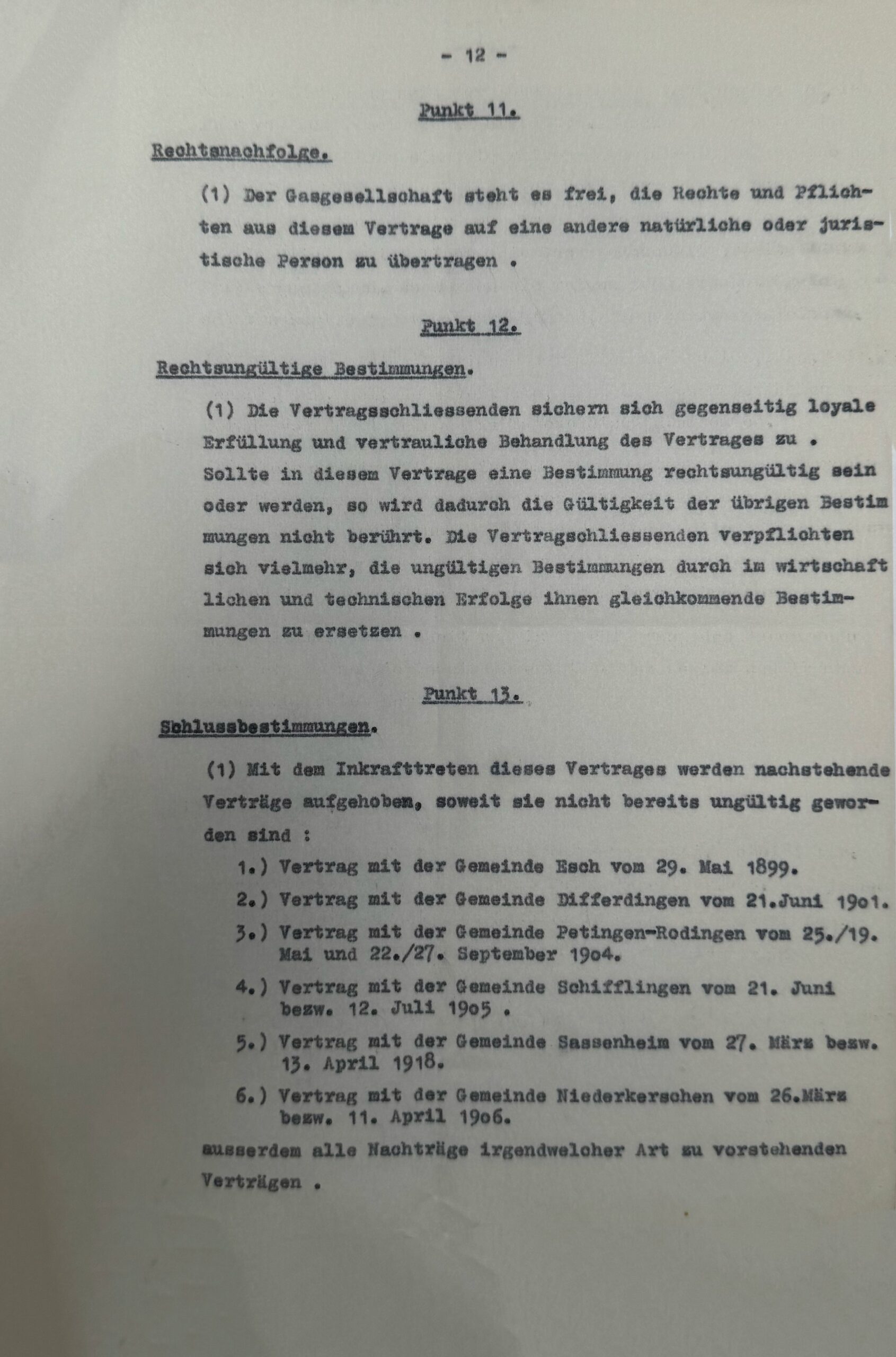

Juni 1937: der endgültige Vertragsentwurf zwischen der Compagnie Générale und den Gemeinden Differdingen, Esch, Niederkerschen, Petingen, Sassenheim und Schifflingen liegt vor und geht weitestgehend auf die Forderungen der Gemeinden ein. Es sieht auch die Einstellung des Gerichtsverfahrens gegen die Gemeinde Esch vor.

Dezember 1937: entgegen den Bestrebungen der Thüringer Gasgesellschaft beschließen die Vertreter der Gemeinden Anfang Dezember 1937, ein interkommunales Syndikat zu gründen.

März 1939: Burgbacher teilt der Thüringer Gasgesellschaft mit, die Gemeinde Esch habe noch immer keine „geeigneten Gegenvorschläge“ gemacht. Deshalb habe der Verwaltungsrat der Compagnie Générale entschieden, das Gerichtsverfahren weiterlaufen zu lassen. Die Gemeinden Petingen, Schifflingen und andere hätten abgelehnt, ein interkommunales Syndikat mit der Gemeinde Esch zu gründen aus Furcht, von Letzterer übervorteilt zu werden.

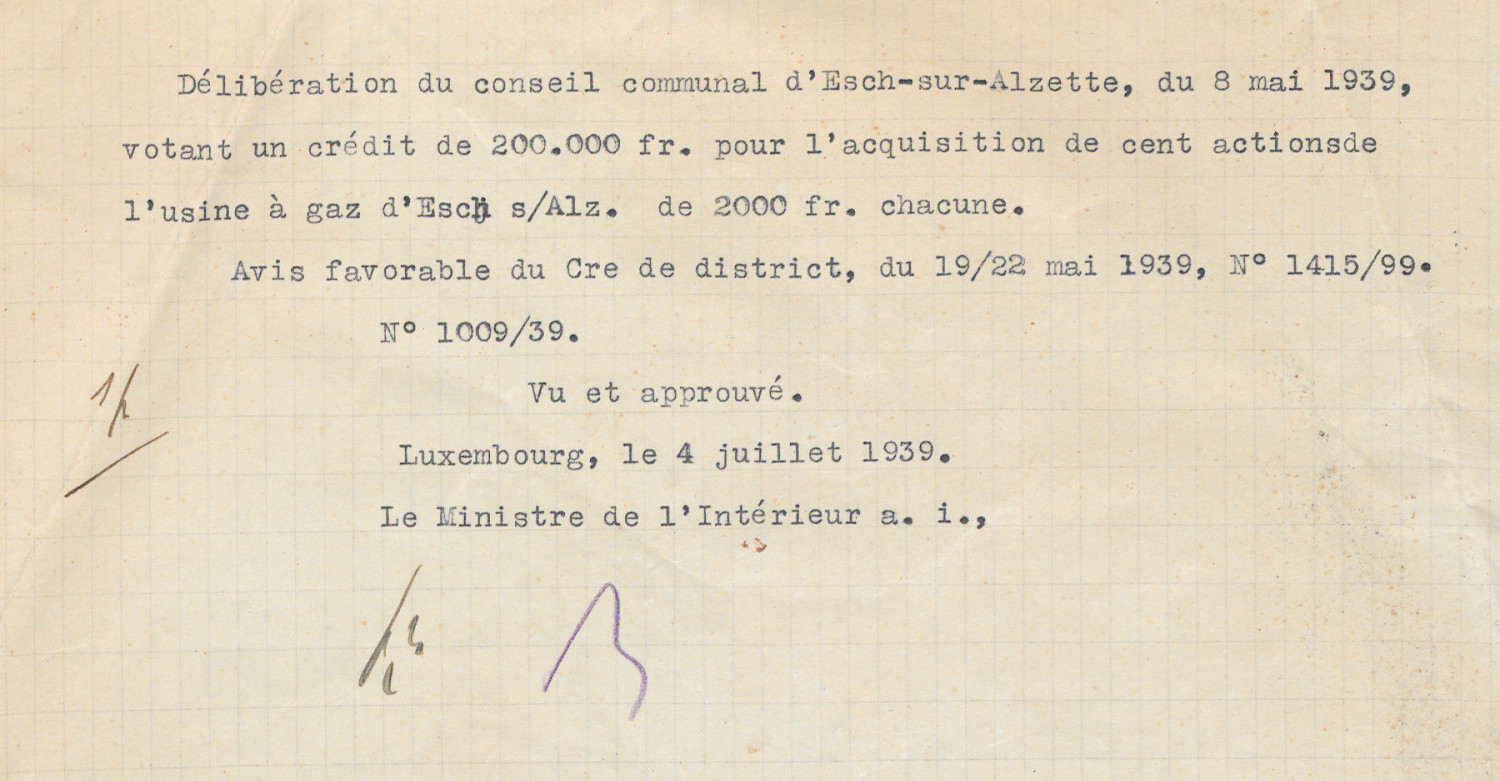

Mai 1939: der Escher Gemeinderat beschließt, für 200.000 Franken 100 Aktien der Compagnie Générale zu kaufen.

10. Mai 1940: NS-Deutschland besetzt Luxemburg.

1940-1944

NS-Besetzung, Kartellpläne und Verfolgung

Mai 1940: während der kurzen Kriegshandlungen, die im Süden Luxemburgs zwischen französischen und deutschen Einheiten abliefen, wird das Escher Gaswerk von Granaten getroffen und beschädigt. Die Gasversorgung ist erst Mitte August wieder vollständig hergestellt.

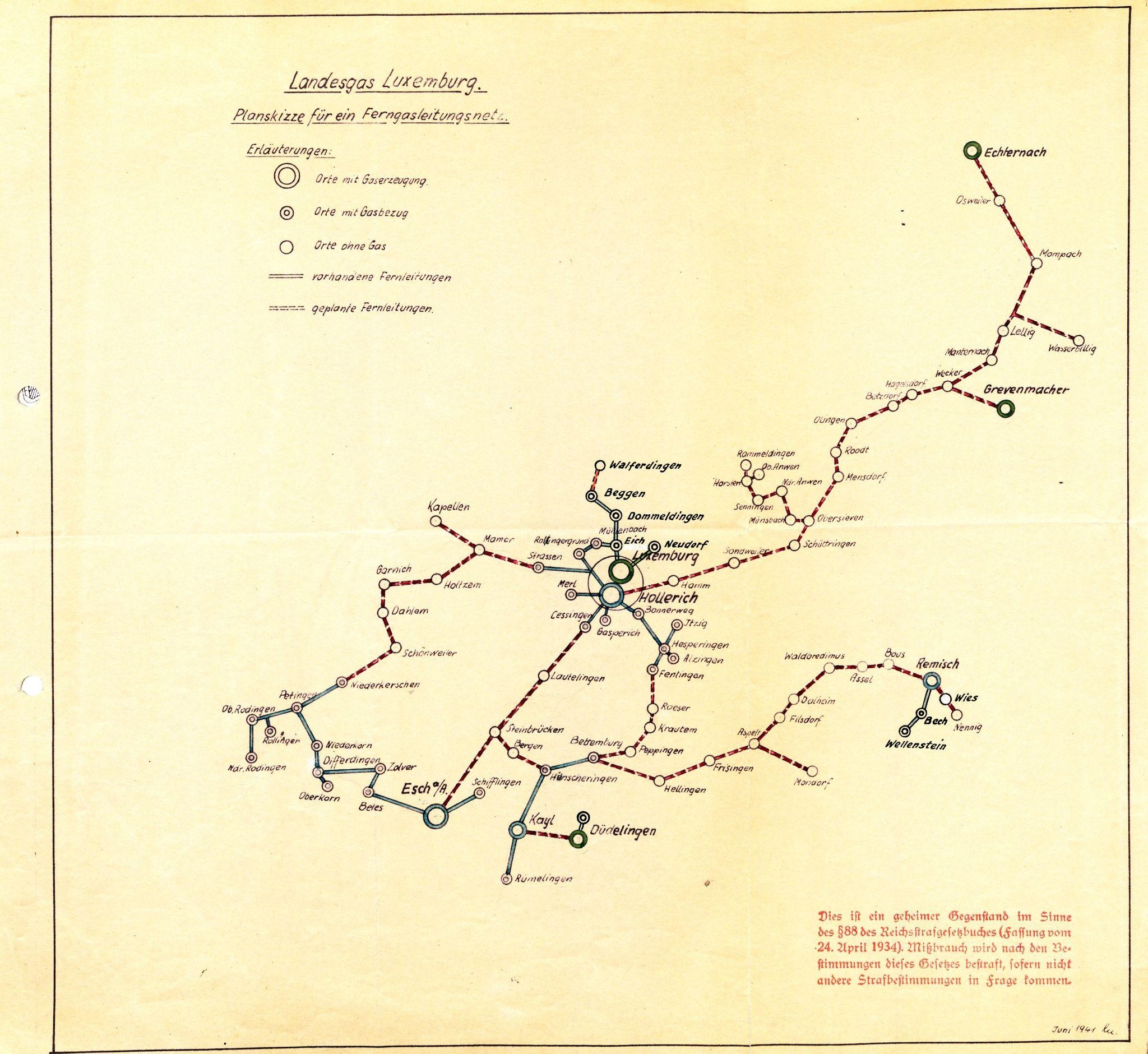

Juni 1940: Überlegungen Fritz Burgbachers, wie die Rhenag die Besetzung Luxemburgs ausnutzen kann: „Unser energiewirtschaftliches Ziel für Luxemburg muss sein a) eine einheitliche Gasgesellschaft für das Land Luxemburg; b) möglichst unser alleiniges Eigentum; […] e) Beibehaltung der Eigenerzeugung in Esch und Hollerich unter evtl. Spitzengasanschluß nach Lothringen.“ Die Compagnie Générale sollte zudem das (1926 verlorengegangene) Gasversorgungsgebiet im angrenzenden französischen, nun deutsch besetzten Raum Deutsch-Oth wiedererlangen und das Kayler Gebiet übernehmen.

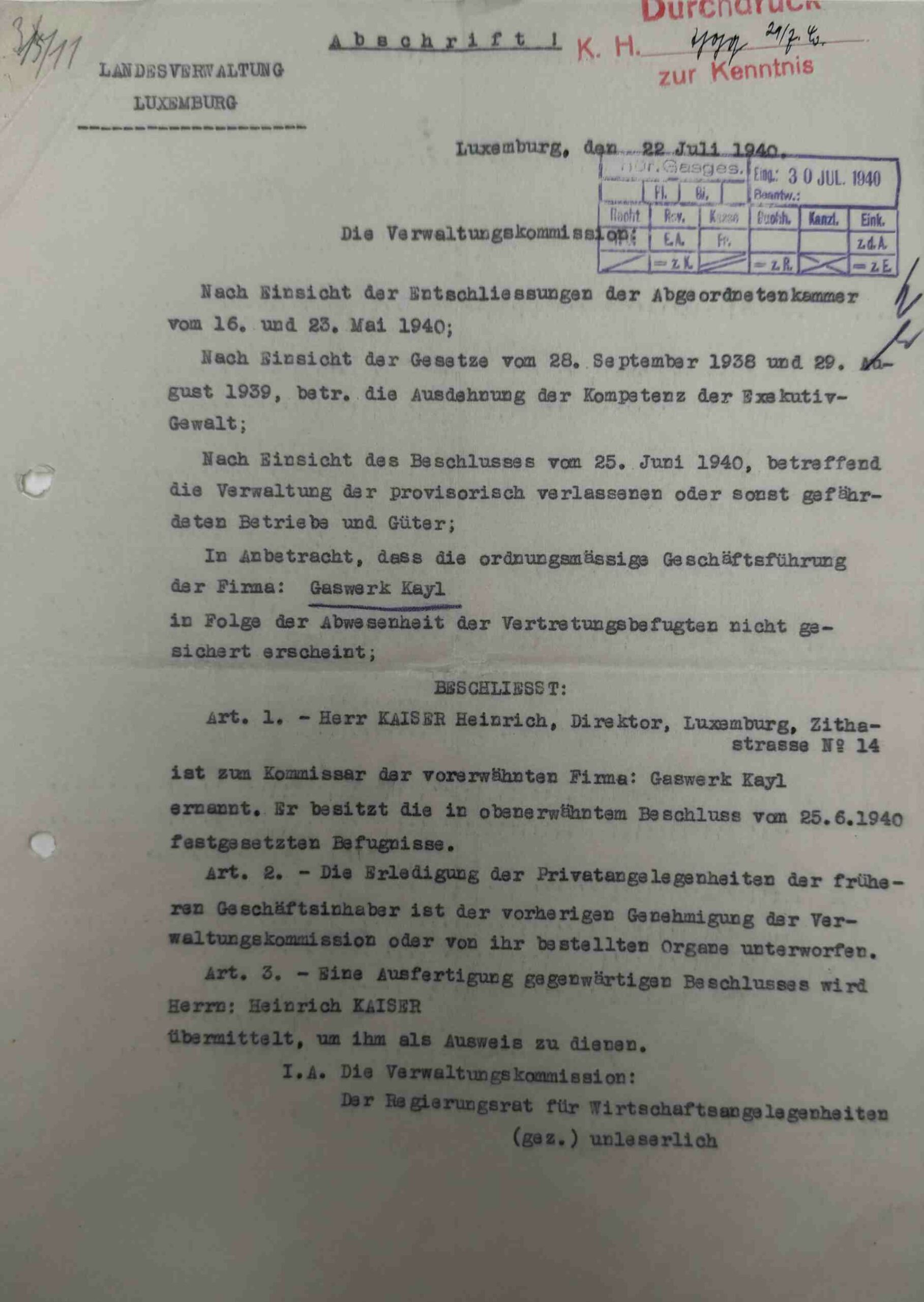

Juli 1940: die Evakuierung des Kayler Gaswerksleiters Victor Jacques wird als Vorwand genommen, um Henri Kayser zum Kommissar des Werks ernennen zu lassen.

5. September 1940: der Verwaltungsrat des Escher Gaswerks beschließt die Eindeutschung des Firmennamens: die Compagnie Générale pour le Gaz et l’Électricité firmiert fortan als Allgemeine Gesellschaft für Gas und Elektrizität.

September 1940: der Bürgermeister von Deutsch-Oth bittet Henri Kayser um unverzüglichen Wiederanschluss der Gemeinde an das Escher Gaswerk.

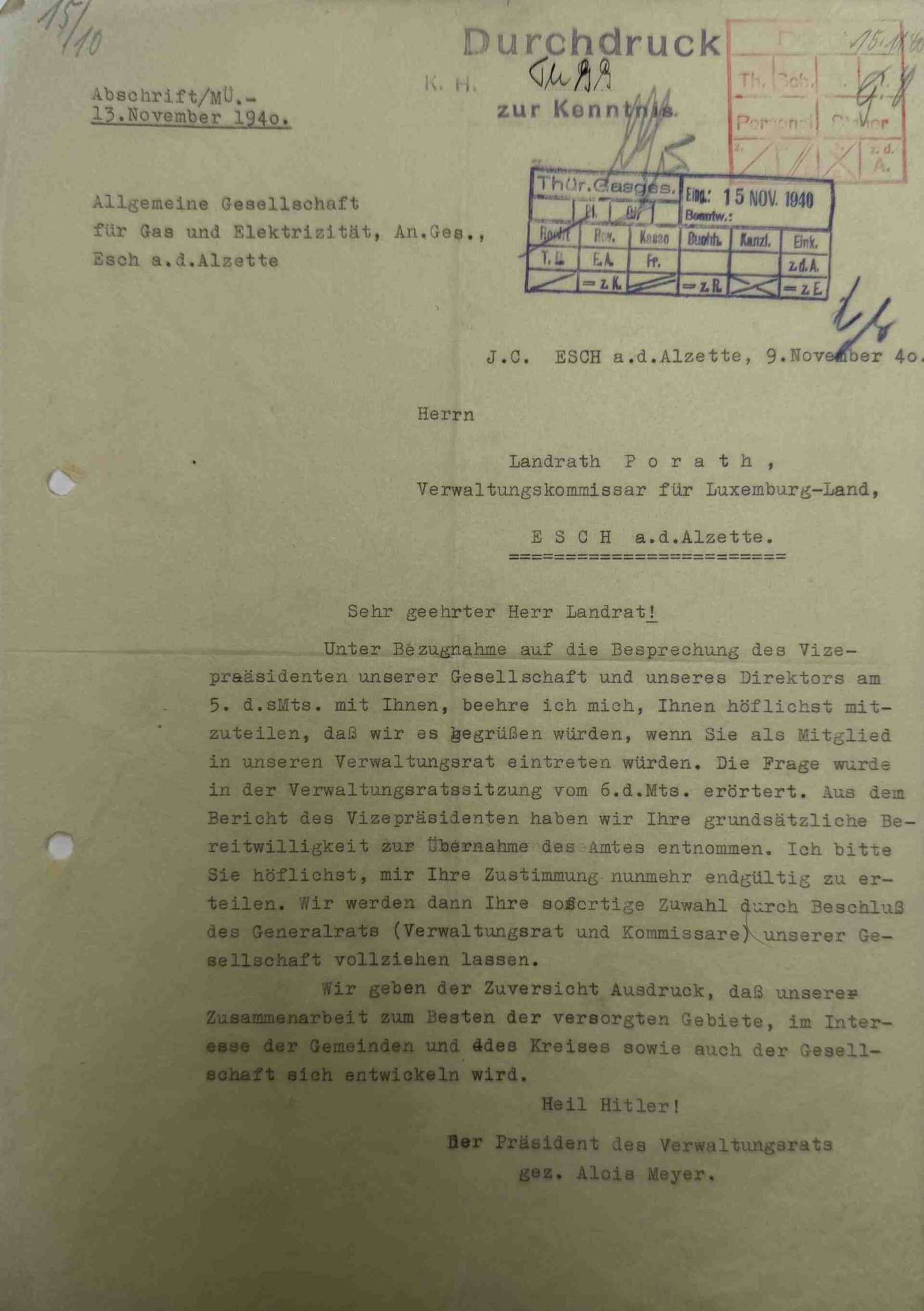

November 1940: Aloyse Meyer, der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Allgemeinen Gesellschaft für Gas und Elektrizität, lädt Hans Joachim Porath, NS-Verwaltungskommissar für Luxemburg-Land, ein, dem Verwaltungsrat beizutreten. Ziel dieser Politisierung des Verwaltungsrats ist offensichtlich, politischen Einfluss zu gewinnen.

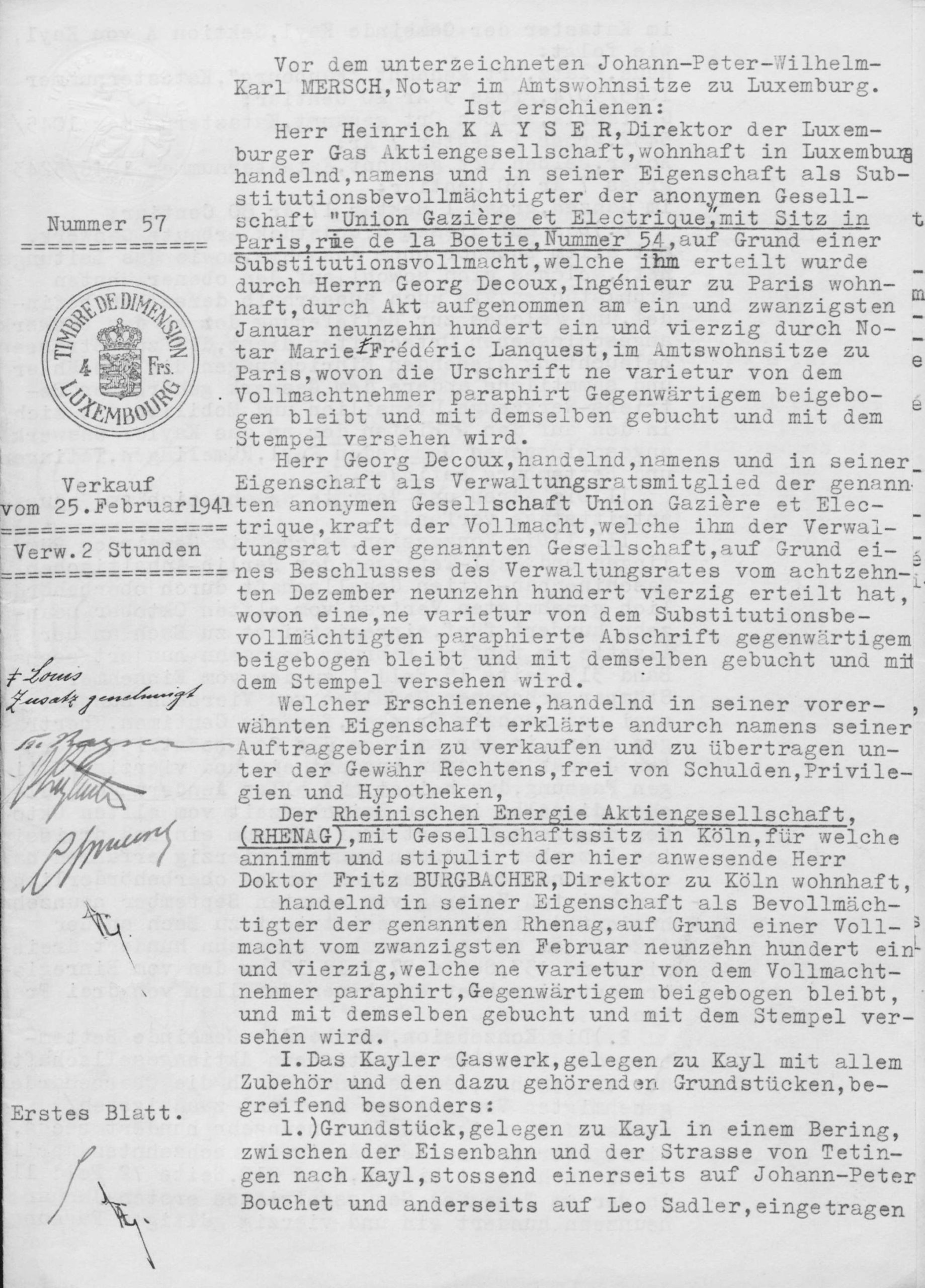

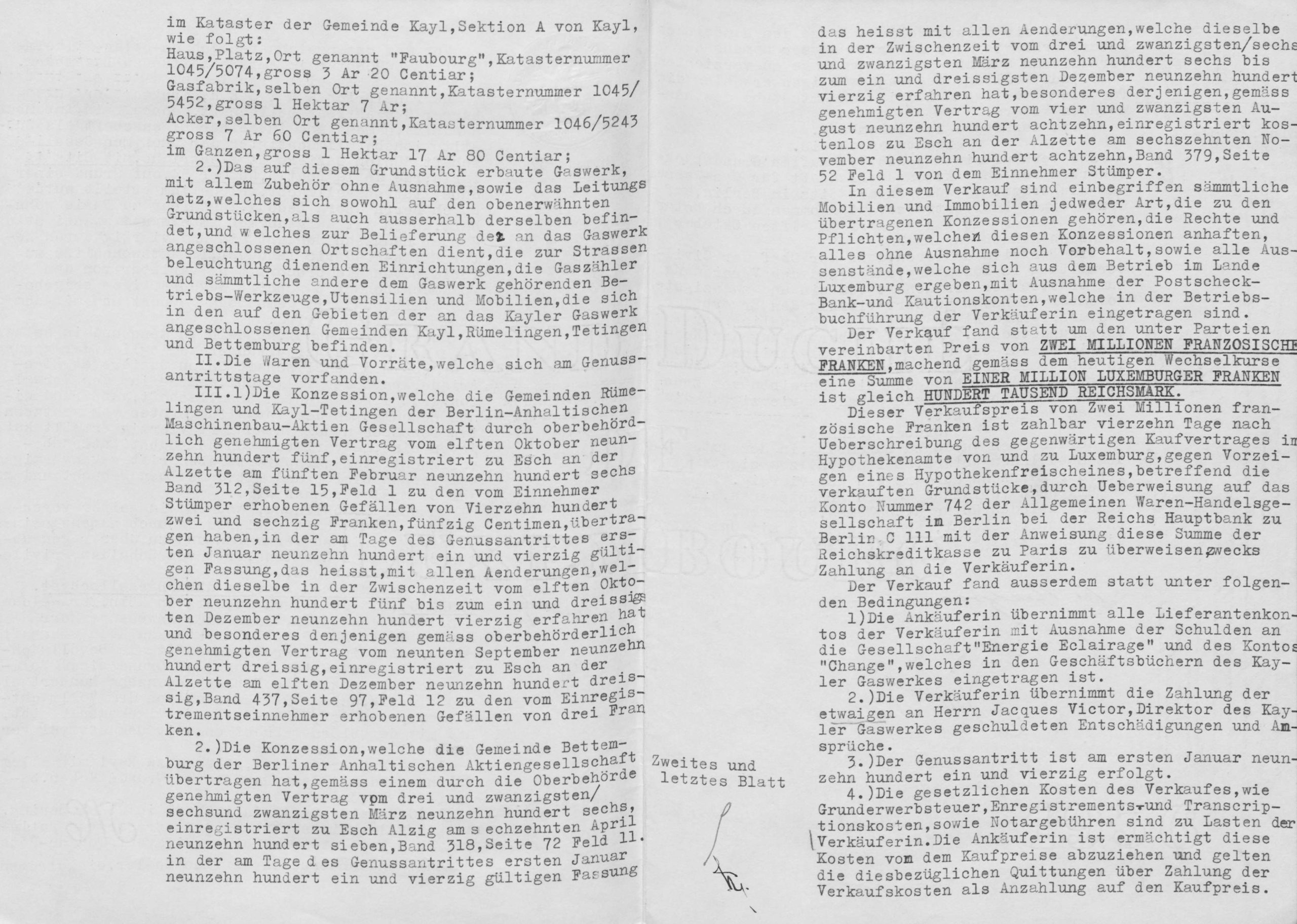

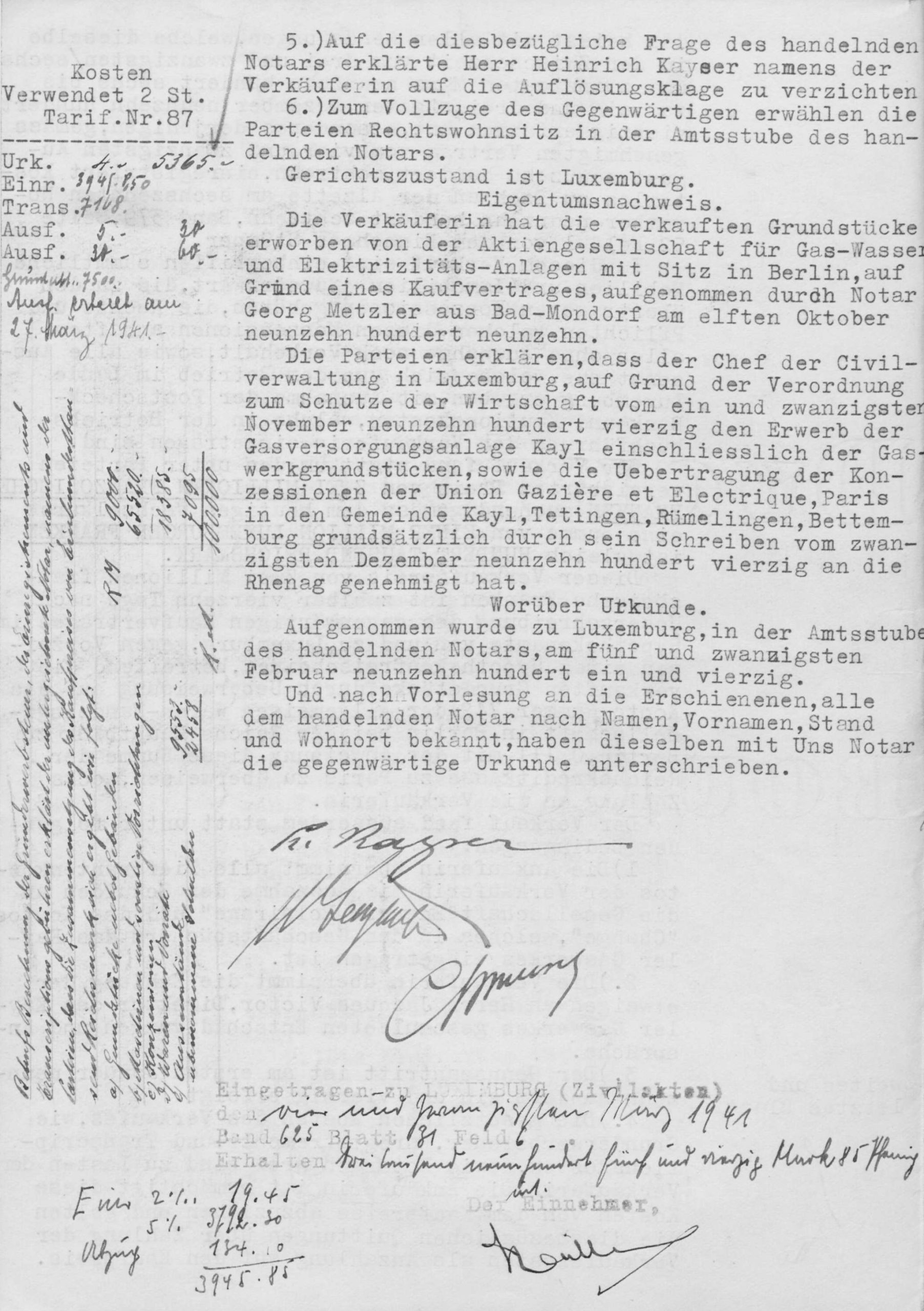

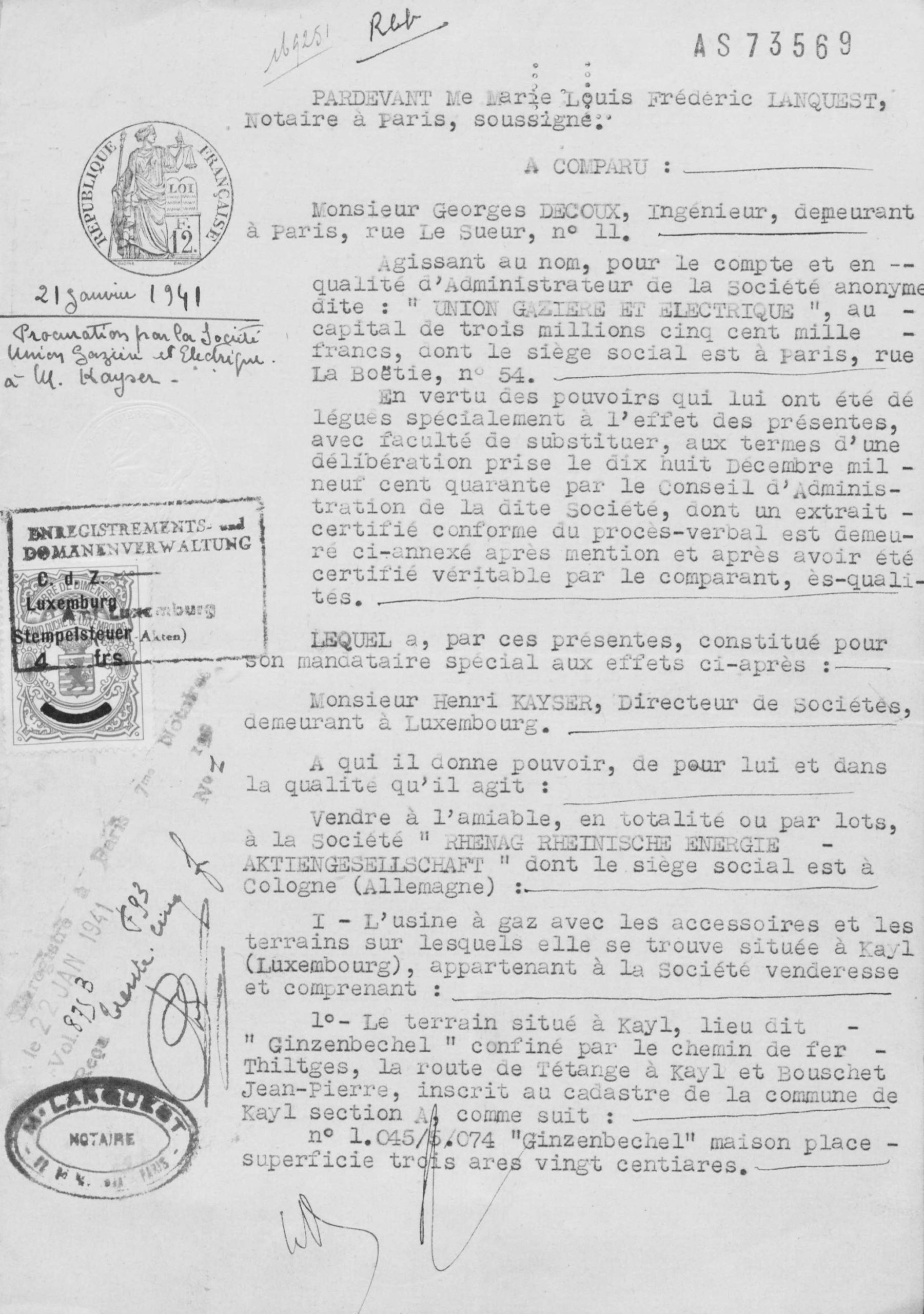

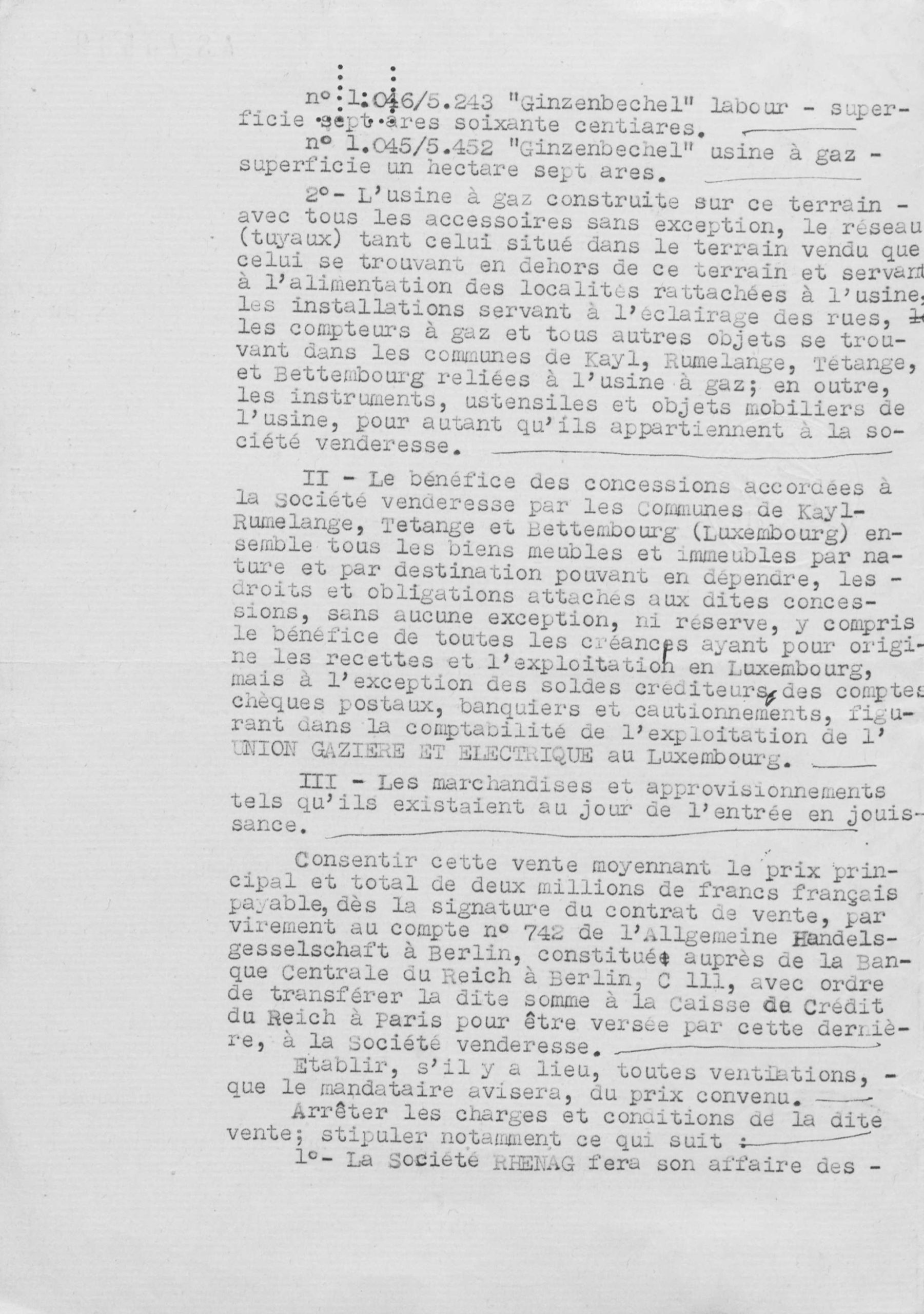

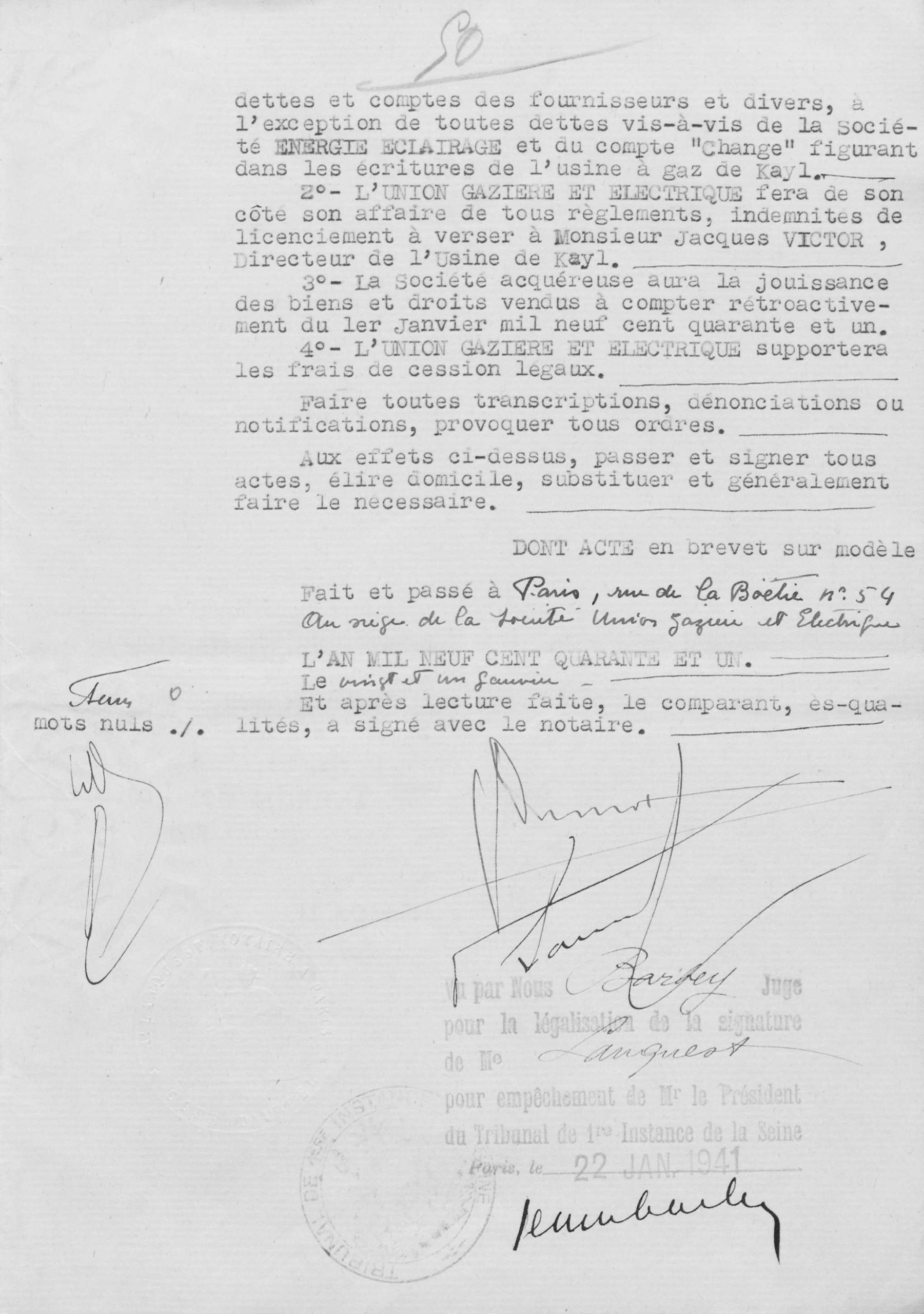

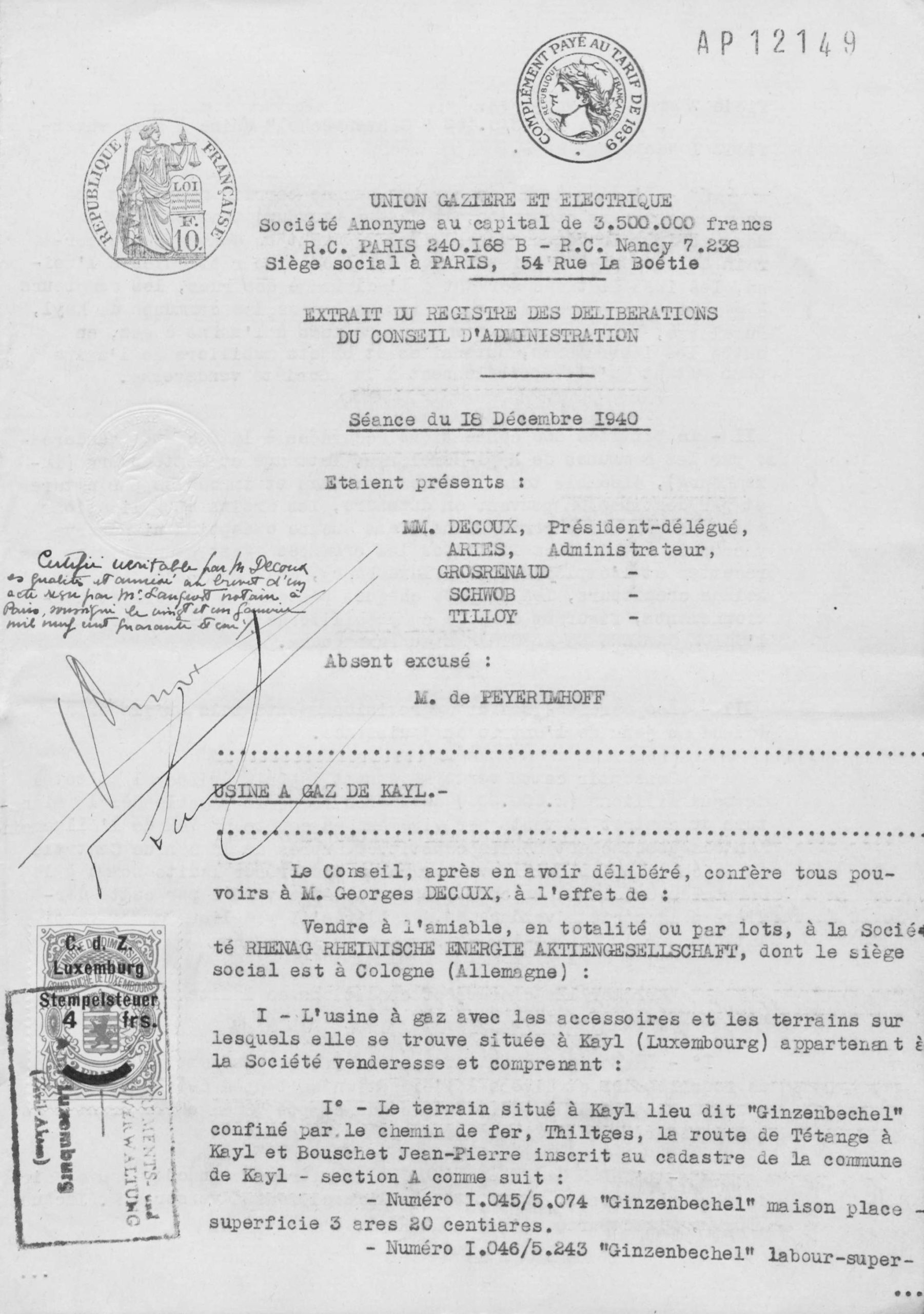

November 1940: die Genehmigungen des Chefs der Zivilverwaltung in Luxemburg, des Generalbevollmächtigten für die deutsche Energiewirtschaft und des Reichswirtschaftsministeriums für das Gaskartell der Rhenag in Luxemburg liegen vor und die Union Gazière & Électrique ist angeblich bereit, das (von Henri Kayser verwaltete) Kayler Gaswerk zu verkaufen.

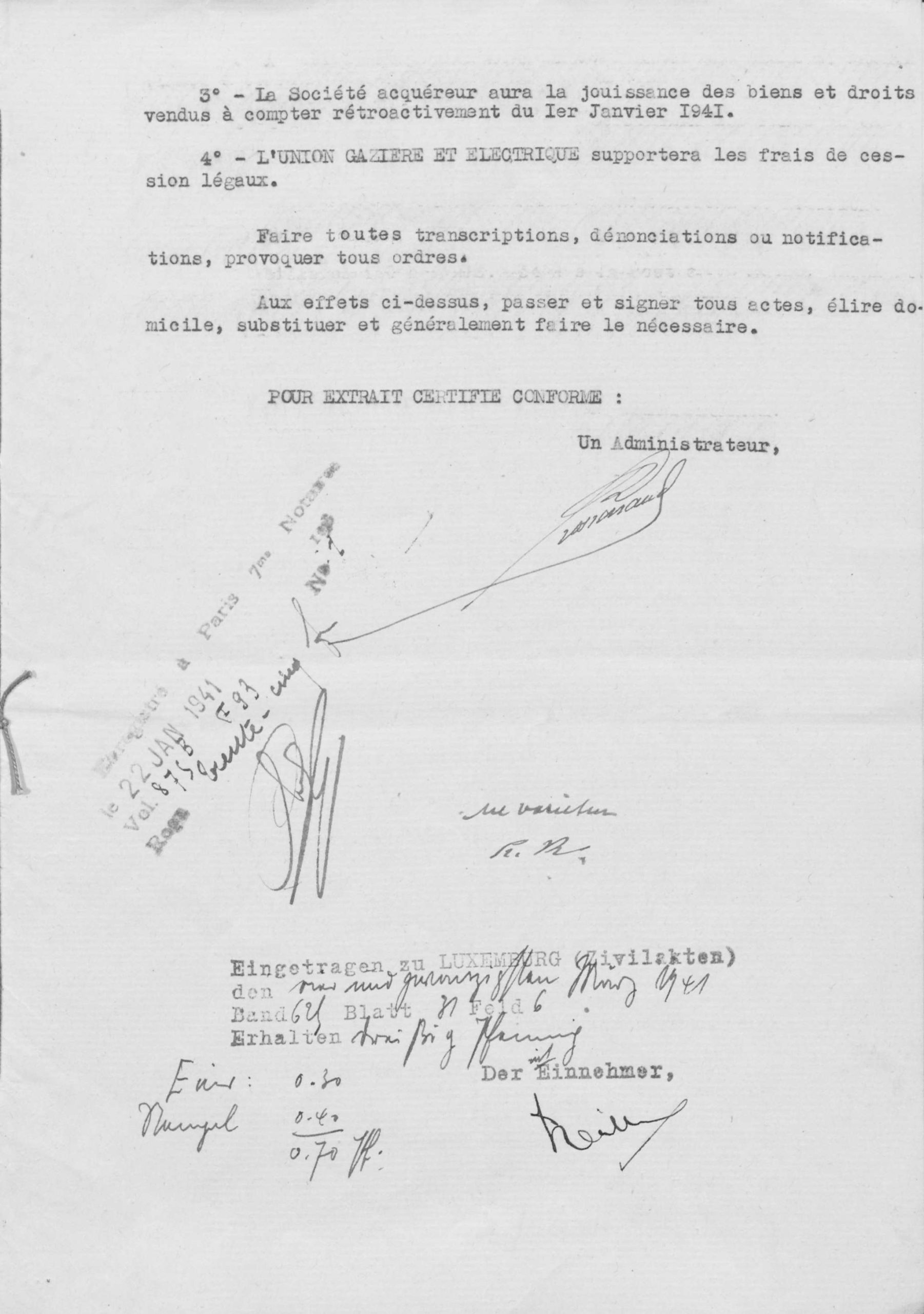

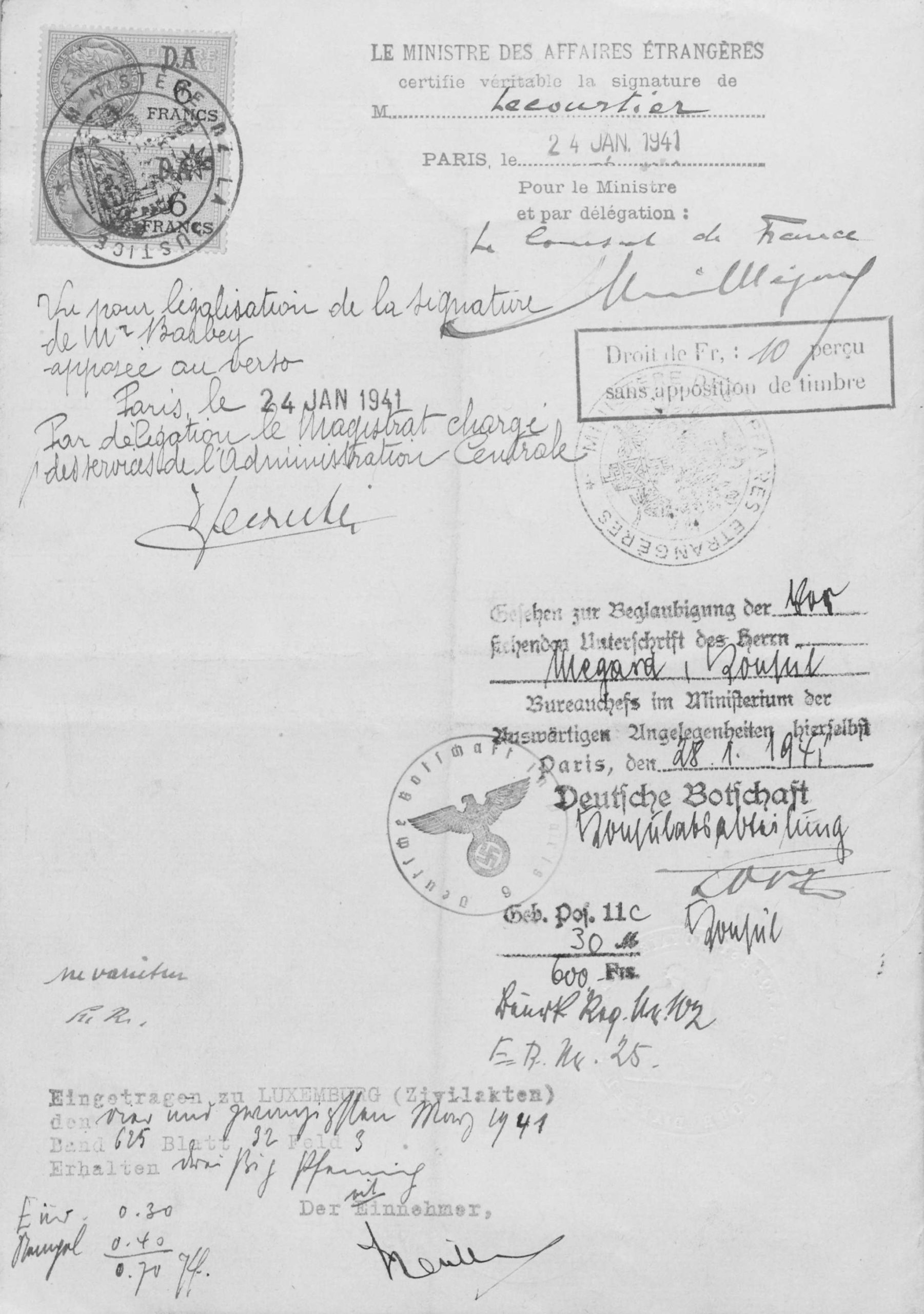

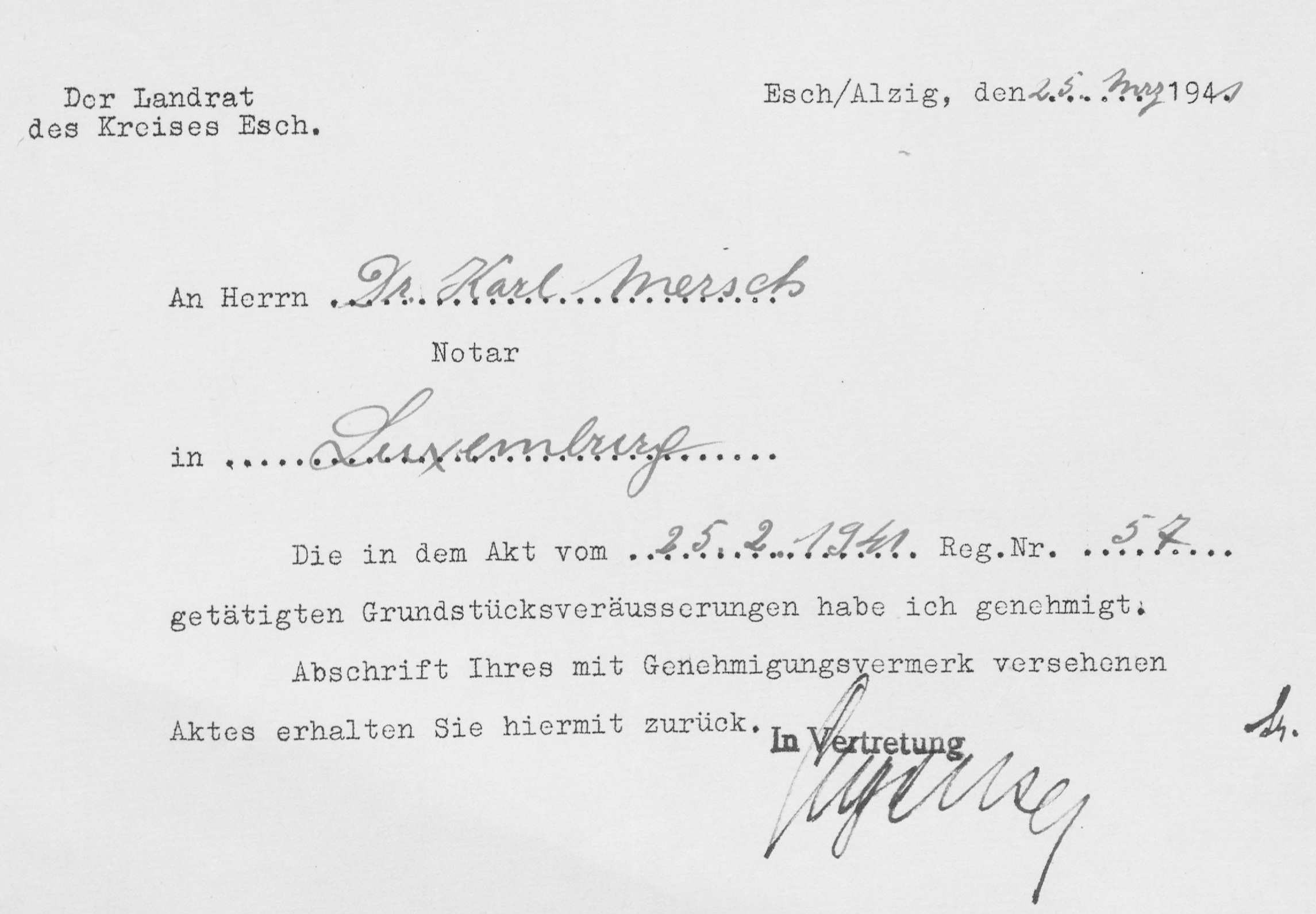

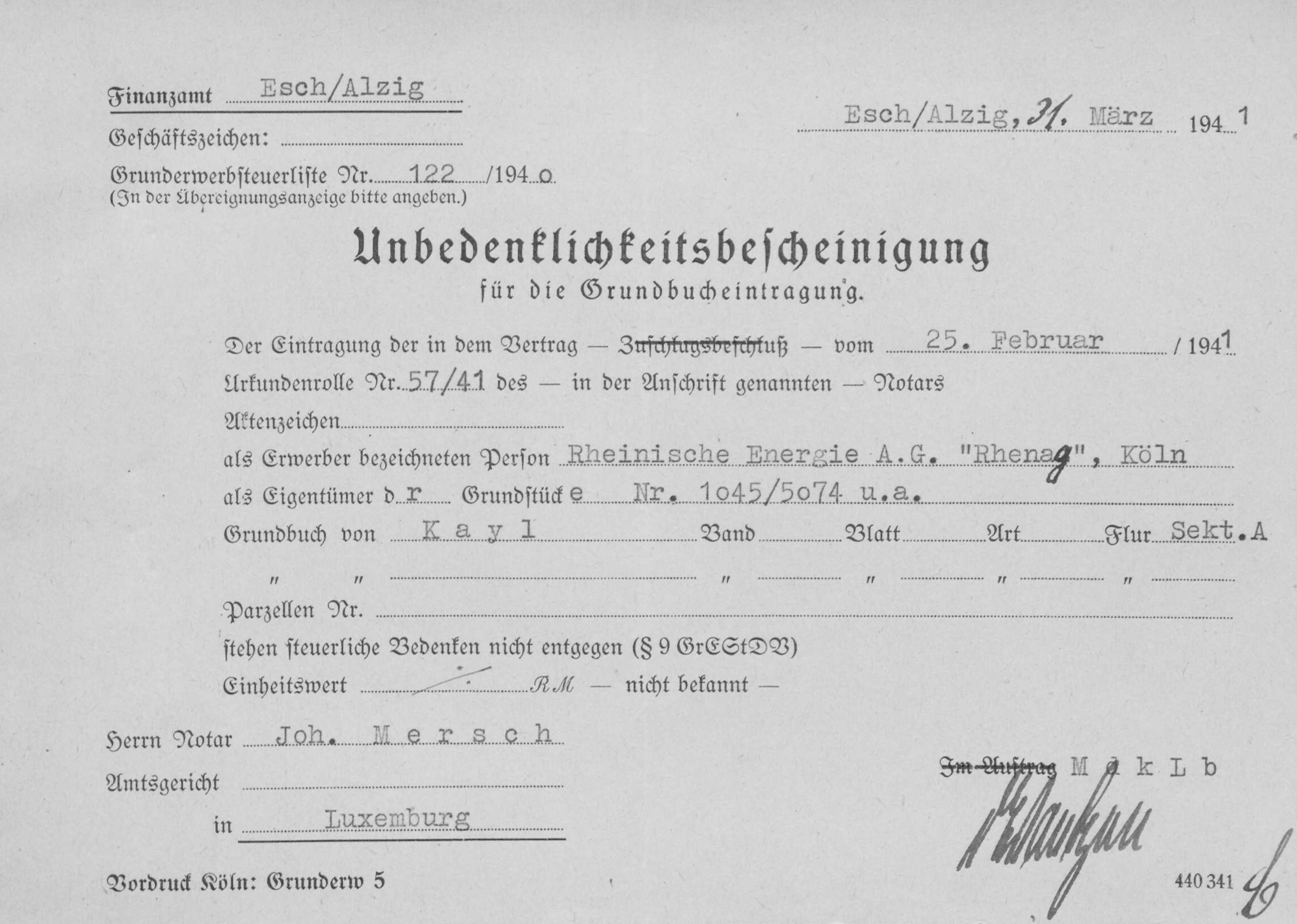

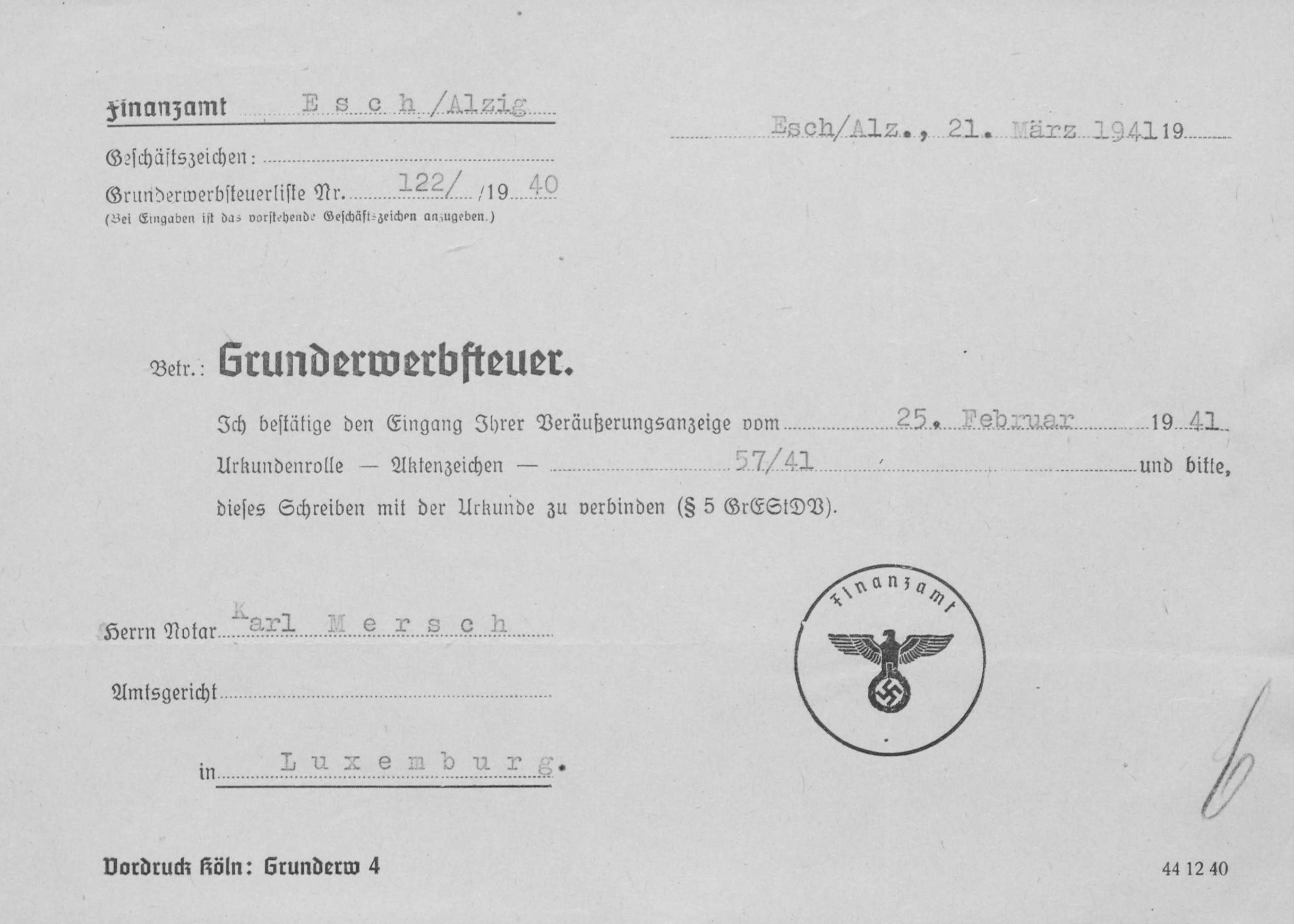

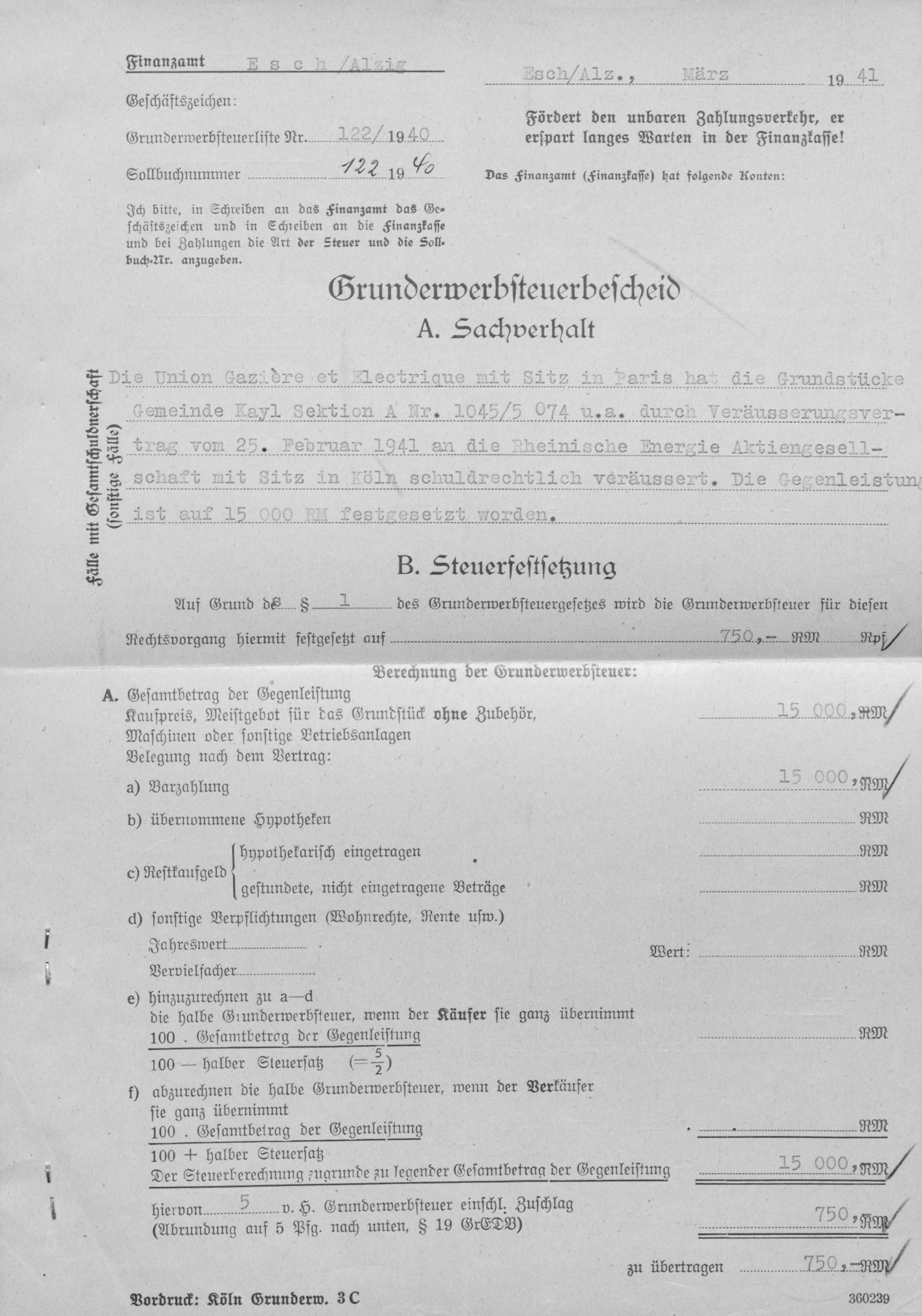

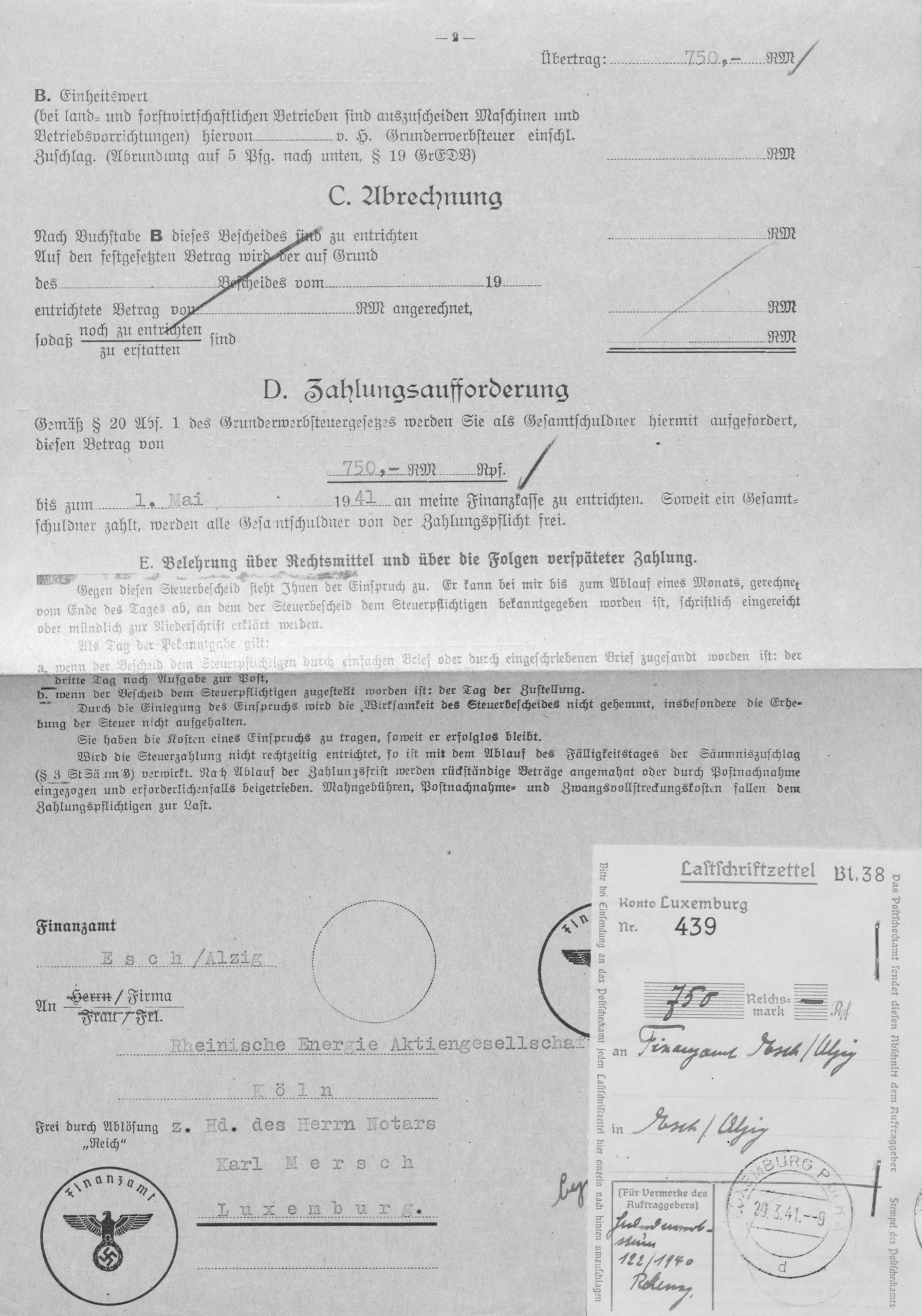

25. Februar 1941: die Union Gazière & Électrique verkauft das Kayler Gaswerk an die Rhenag. Es bleibt dahingestellt, inwiefern dieser Verkauf freiwillig war.

Mai 1941: Porath als Landrat des Kreises Esch, Fritz Burgbacher im Namen der Rhenag und Vertreter der Wirtschaftsberatung Deutscher Gemeinden AG besprechen den Einstieg der Rhenag in das Gaswerk der Stadt Luxemburg und die Übernahme des Gaswerks der Stadt Düdelingen. Das Kayler Gaswerk soll stillgelegt werden und die Gasversorgung von Esch aus erfolgen. Die Rhenag strebt eine gemischte Landesgasgesellschaft an, zu der der Chef der Zivilverwaltung seine Zustimmung anscheinend bereits gegeben hat.

Mai 1941: Porath als Landrat des Kreises Esch fordert vom Düdelinger Bürgermeister Informationen über das dortige Gemeindegaswerk, welche offensichtlich der Rhenag zugutekommen sollten. Der Direktor des Werks, Mathias Wirtz, gibt die gewünschte Antwort, bleibt aber bezüglich des wirtschaftlichen Aspekts vage.

1. Juli 1941: der Thüringer Karl Schröder wird zum Amtsbürgermeister von Düdelingen ernannt, was die Stellung des Gaswerksleiters Wirtz schwächt.

Ende Oktober 1941: die Verhandlungen zwischen der Rhenag und Schröder zur Übernahme des Düdelinger Gaswerks sind eingeleitet. Schröder ernennt sich zum „gesetzlichen Betriebsführer der Stadtwerke“ und verpflichtet den Gaswerksleiter, ihm bei „Umwandlung der Rechtsform der Eigenbetriebe“ Folge zu leisten.

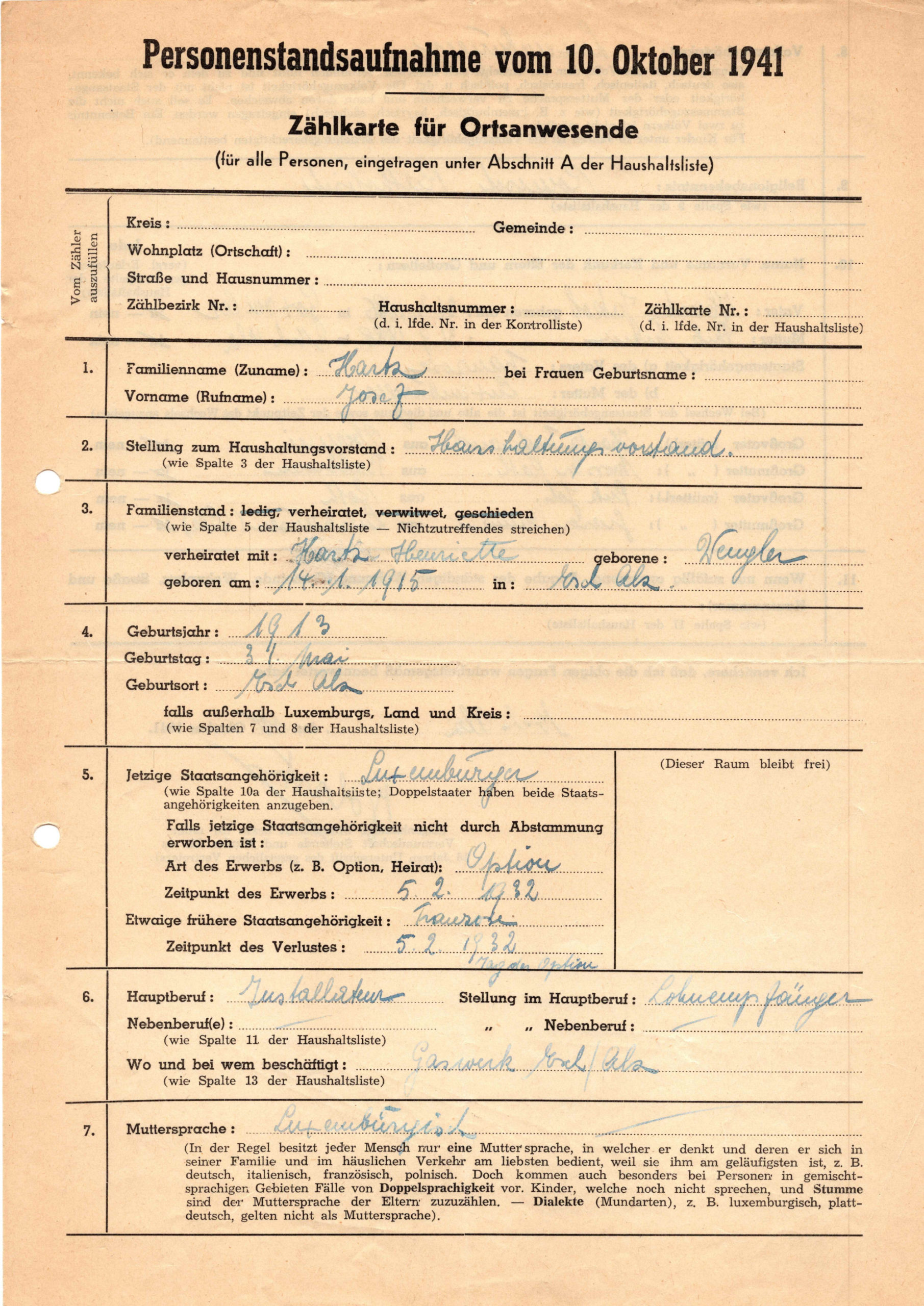

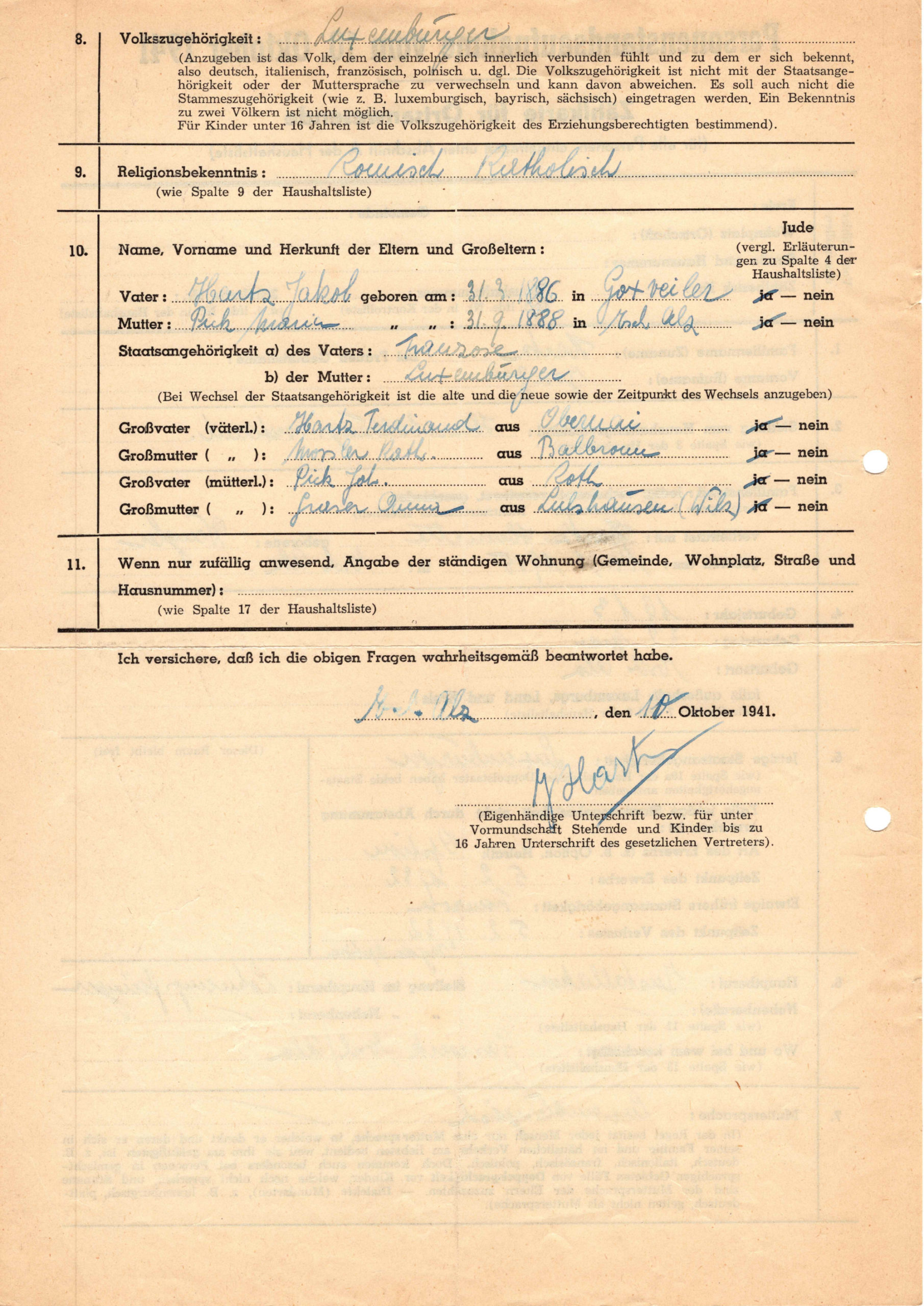

10. Oktober 1941: die Luxemburger Resistenzbewegungen vereiteln die Erhebung der Muttersprache und Volkszugehörigkeit während der Personenstandsaufnahme vom 10. Oktober 1941 dadurch, dass sie eine Mehrheit der Bevölkerung dazu bewegt, auf diese Fragen mit „Luxemburgisch“ zu antworten. Eine erste Repressionswelle setzt ein, der auch der Einkassierer des Gaswerks Hollerich Jean Bruch (1906-1966) zum Opfer fällt. Im November wird er als Mitglied der Resistenz verhaftet und anschließend ins SS-Sonderlager Hinzert gebracht. Hier wird er von SS-Aufsehern und dem sogenannten Arzt misshandelt. Im März 1942 wird er aus Hinzert entlassen, jedoch im August 1943 mit seiner Familie nach Schlesien abgesiedelt.

Beginn 1942: die Rhenag nimmt ihre Bemühungen wieder auf, das Gaswerk der Stadt Düdelingen an sich zu reißen. Nach einer Unterredung mit Amtsbürgermeister Schröder sendet sie der Gemeinde einen Fragebogen bezüglich des Gaswerks zu, um „beiderseits das Material für weitere Verhandlungen klarzustellen“. Gaswerksleiter Wirtz zögerte die Antwort so lange wie möglich hinaus.

Sommer 1942: Fritz Burgbacher und eine weitere Person versuchen Wirtz zu bestechen, damit er dem Verkauf des Düdelinger Gaswerks zustimmt, er bleibt jedoch stur.

Februar 1942: die Rhenag teilt dem Landrat des Kreises Diekirch ihre Absicht mit, „die Gasversorgung in Luxemburg unter Bildung einer Landesgasversorgung zusammenzufassen und grosszügig auszubauen“, wozu sie Verhandlungen bezüglich der Gas- und Wasserversorgung Diekirchs aufnehmen will.

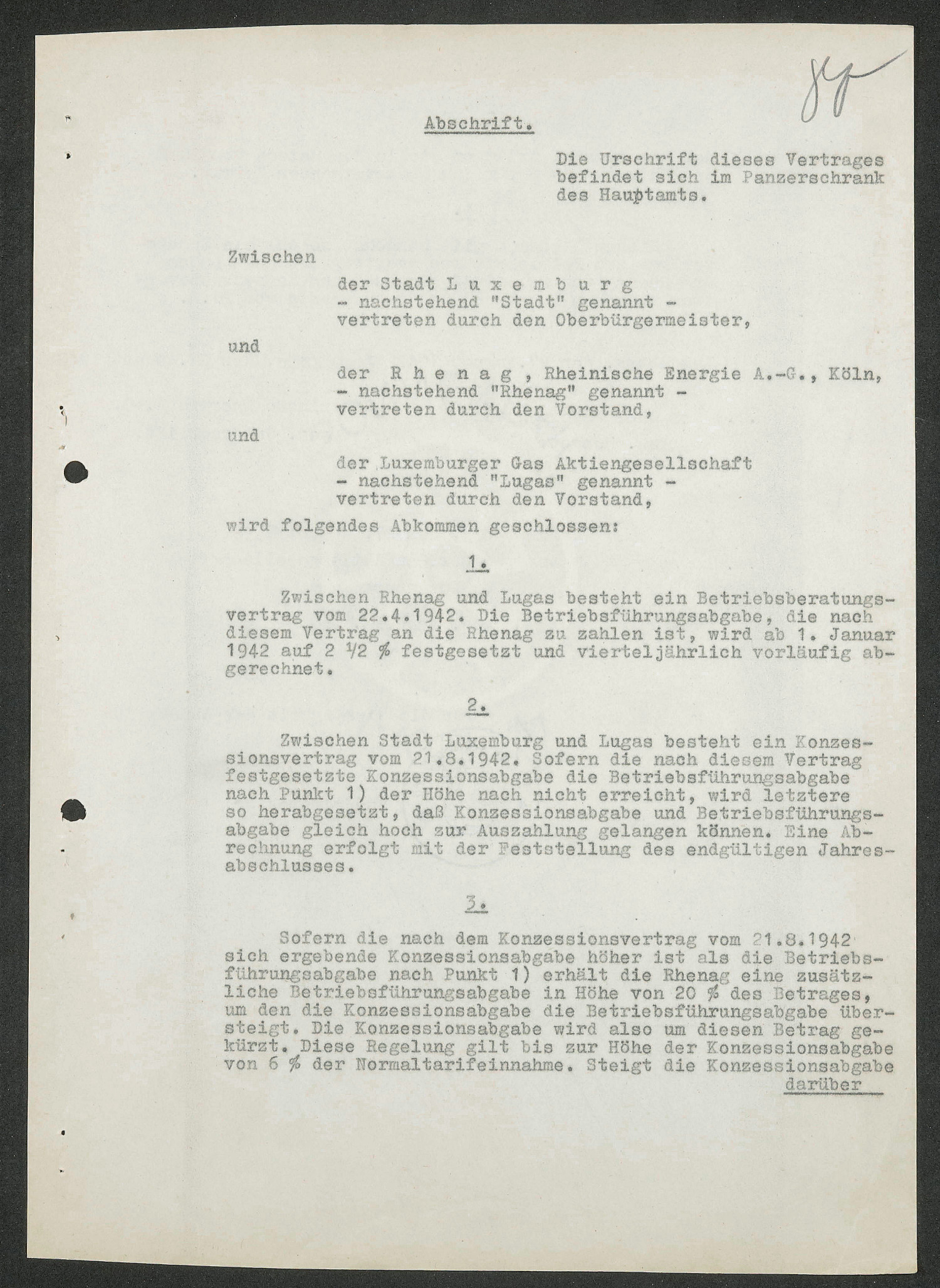

März 1942: Burgbacher schlägt dem NS-Oberbürgermeister der Stadt Luxemburg im Namen der Hollericher Gasgesellschaft erneut vor, einen Vertrag über die Zusammenlegung des Hollericher und des städtischen Gaswerks zu unterzeichnen und ein gemischtes Unternehmen zu gründen. In der Folge überläßt die Stadt Luxemburg der von Henri Kayser geführten Luxemburger Gas-AG (Lugas)/Rhenag das städtische Gaswerk und beteiligt sich mit 51% an dieser Gesellschaft. Der Rhenag wird die Betriebsführung der Lugas zugestanden.

Mai 1942: die Rhenag schließt einen Vertrag mit der Allgemeinen Gesellschaft für Gas und Elektrizität, laut dem sie die Beaufsichtigung der Betriebsführung gegen ein Entgelt übernimmt.

Mai 1942: die Rhenag bietet an, die restlichen Aktien der Aktiengesellschaft für Gas und Elektrizität in Remich, deren Hauptgesellschafter sie mittlerweile ist, aufzukaufen.

30. August 1942: Gauleiter Simon führt die allgemeine Wehrpflicht in Luxemburg ein. Die Resistenz reagiert mit einem Generalstreik, der eine neue Repressionswelle auslöst. In diesem Zusammenhang zerreißt der Düdelinger Gaswerksleiter Wirtz seine Volksdeutsche Bewegung(VdB)-Mitgliedskarte und schickt sie so zurück. Zudem tritt er nicht zur Arbeit an. In der Folge wird er verhaftet und ins SS-Sonderlager Hinzert gebracht. Seine Familie wird abgesiedelt. Bereits im Oktober interessiert sich die Rhenag für Wirtz beim Leiter des Umsiedlungslagers Leubus (wohin Wirtz jedoch erst im November überführt wird). Sie wolle ihn anstellen. Erst nach einem langwierigen Briefverkehr mit verschiedenen Firmen und Personen erhält Wirtz, der sich nun mit seiner Familie im Umsiedlungslager in Boberstein befindet, im November 1943 den Posten eines Werkleiters des Gaswerks Kempten, das dem Allgäuer Überlandwerk gehört. Zu einer Übernahme des Düdelinger Gaswerks durch die Rhenag kommt es nicht mehr.

1942-1944: die Allgemeine Gesellschaft für Gas und Elektrizität hat mit kriegsbedingten Schwierigkeiten zu kämpfen: finanzielle Verluste wegen der Verdunklung (für die sie Gemeindesubsidien erhielt), Vorbereitung auf Fliegerangriffe, Mangel an Personal wegen Wehrdienst und Reichsarbeitsdienst (R.A.D.), finanzielle Unterstützungen für die Wehrmachtsangehörigen, obligatorische Energieeinsparung, beschränkte Kohlezuweisungen, u.s.w.

Frühjahr 1944: trotz des Vorrückens der Alliierten hegt die Saar-Ferngas AG noch den Plan, das Gasnetz im besetzten Aumetz instand zu setzen und an das Escher Gaswerk anzuschließen.

August 1944: Verhaftung des Installateurs Joseph Hartz wegen Beihilfe zur Fahnenflucht.

9. September 1944: die Amerikaner erreichen Petingen.

30./31. Januar 1945: Ermordung von Lucien Pompermaier aus Esch im Zuchthaus Sonnenburg. Pompermeier war Bürolehrling am Escher Gaswerk und im Januar 1944 als Deserteur verhaftet worden.

7. Mai 1945: Tod von Eugène Junker, Leiter des Differdinger Außendiensts, im KZ Mauthausen, einen Tag nach der Befreiung des Lagers. Eugène Junker war im Januar 1944 als Fluchthelfer verhaftet worden.

1944-1954

Sequester und Übernahme durch die Gemeinden

17. August 1944: ein großherzoglicher Beschluss ermöglicht die Sequestration von Feindvermögen. Hierauf wird auch die Minderheitsbeteiligung der Rhenag in der Compagnie Générale sequestriert.

1944-1946: Schwierigkeiten bei der Kohleversorgung.

8. November 1944: Schaffung des Office des Prix, das Ein- und Verkaufspreise festzusetzen und zu überwachen hat.

Ab Anfang 1945: das Office des Prix setzt den Gaspreis des Escher Gaswerks fest. Allerdings verweigern die Gemeinderäte von Esch, Petingen und Schifflingen im Juli-August eine vom Office des Prix bewilligte Erhöhung. So entsteht ein neuer Zwist zwischen den Gemeinden und der Regierung.

1947: die Regierung beschließt, Stadtgas aus dem Ausland zu importieren.

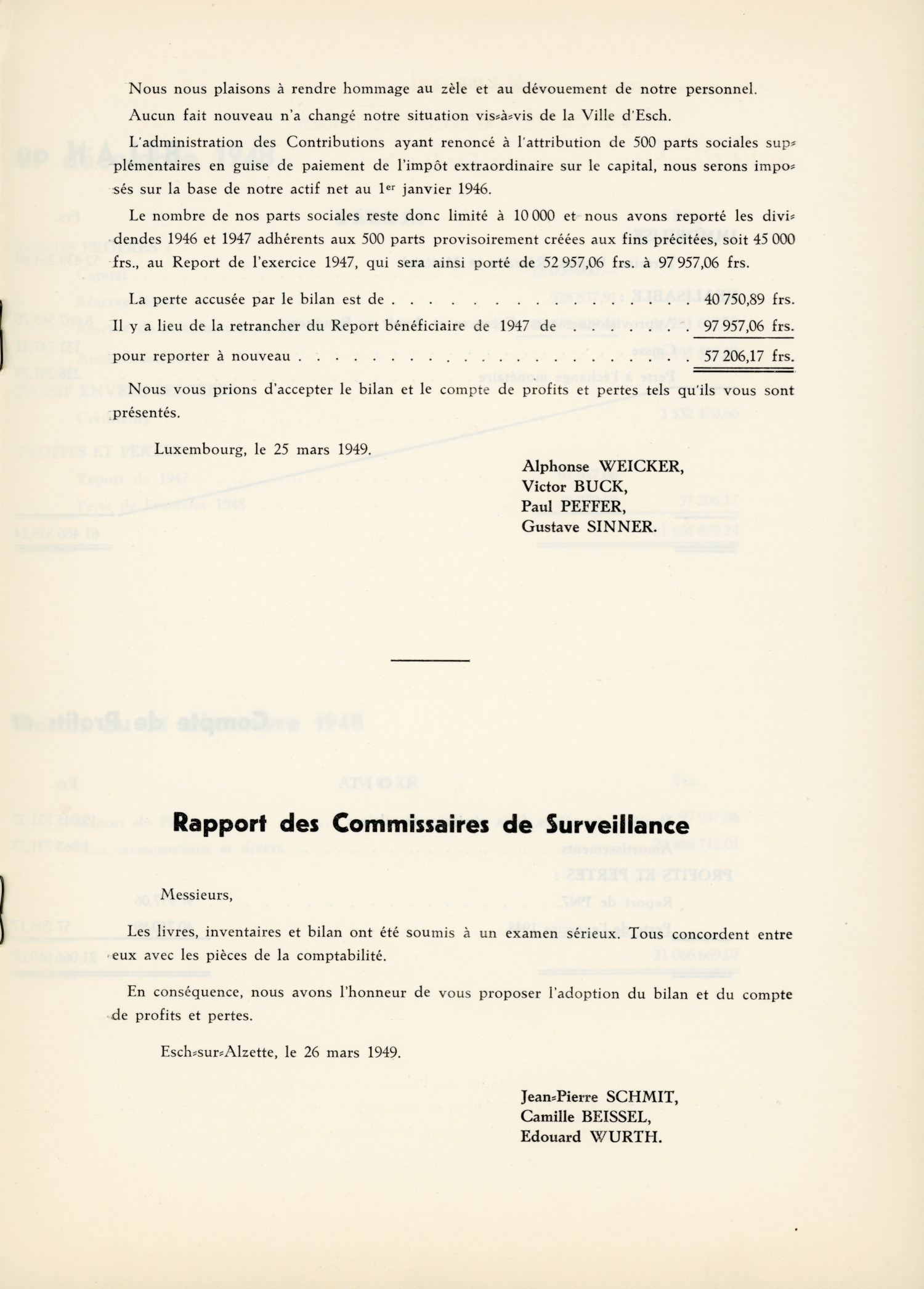

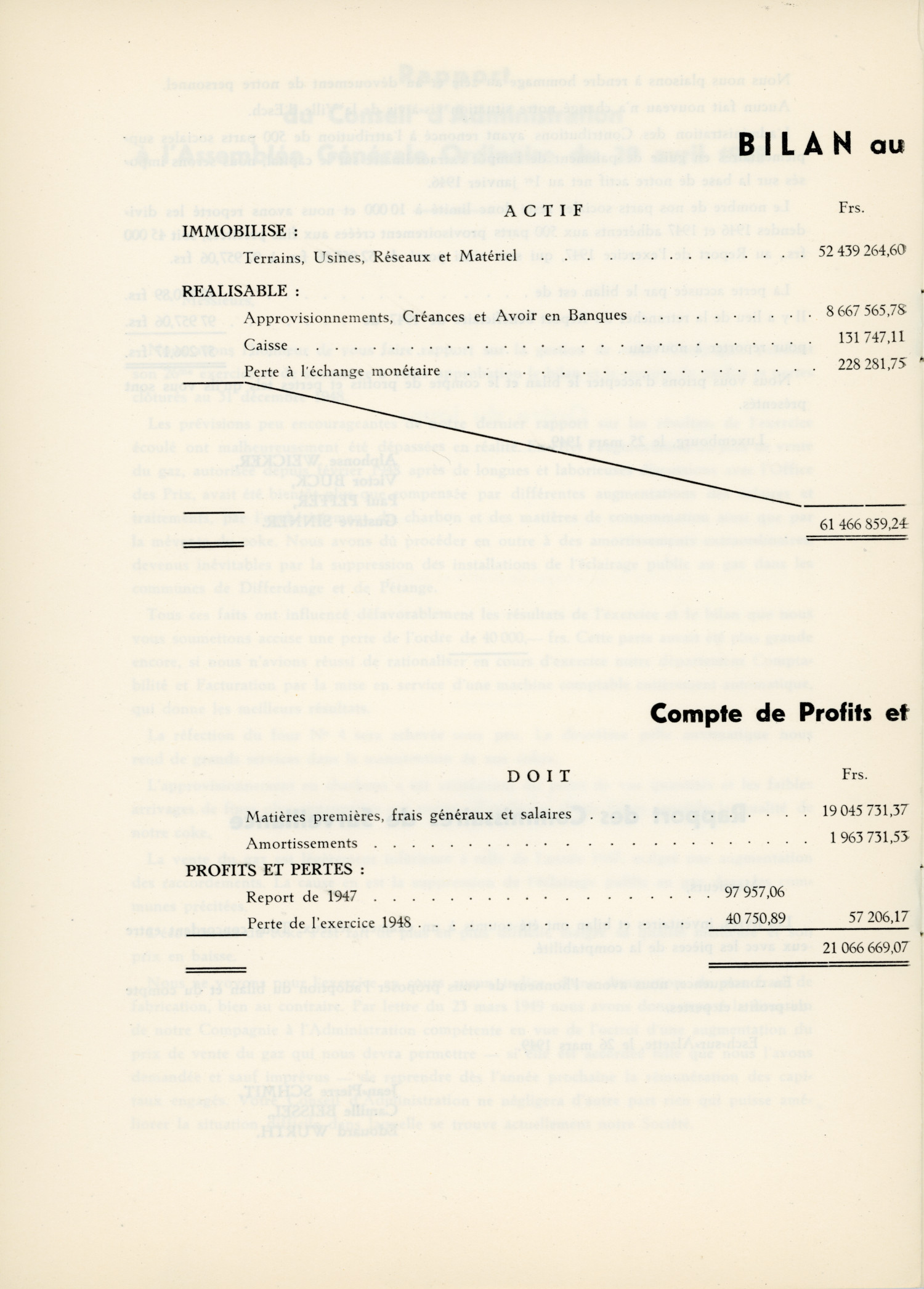

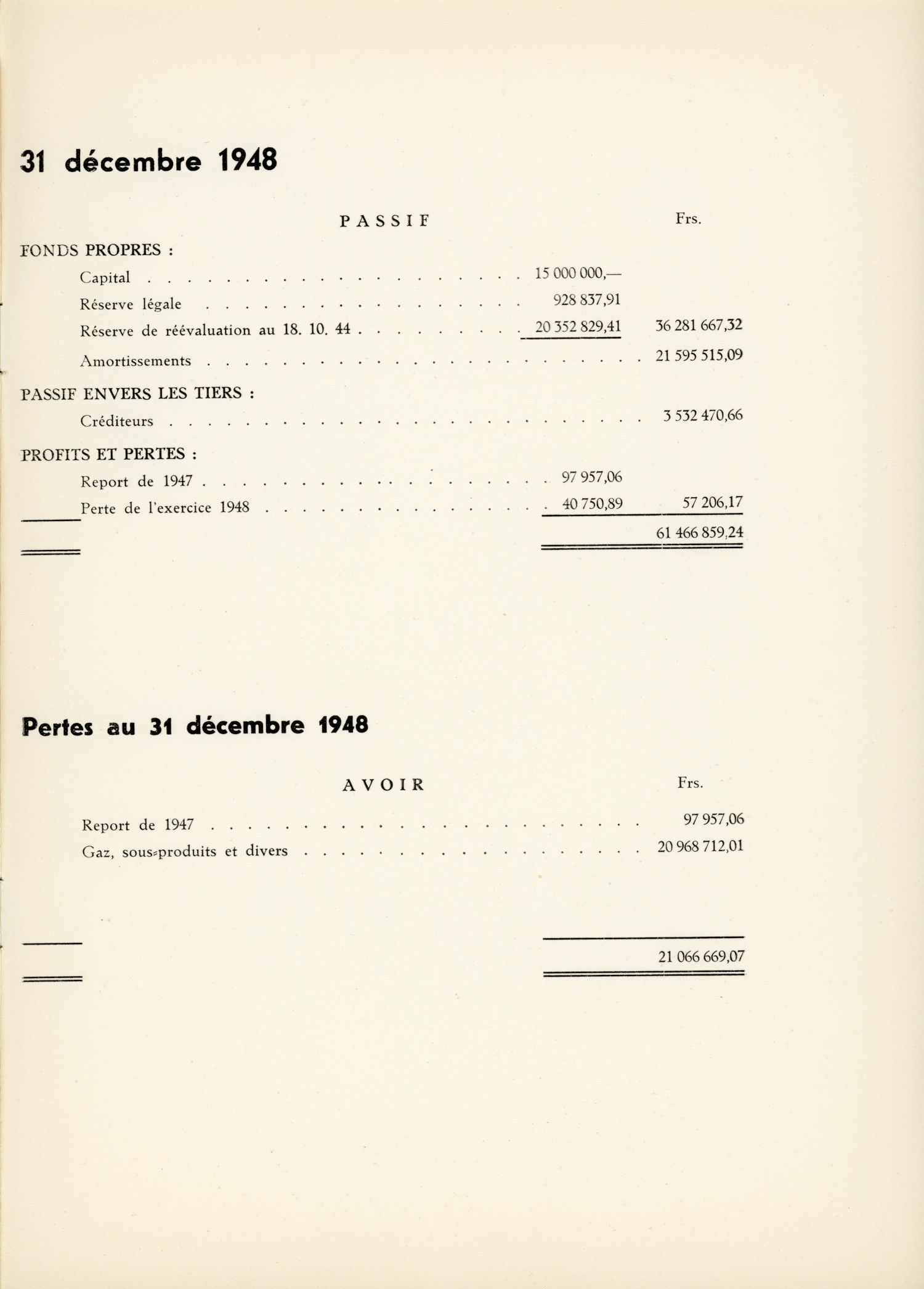

1948: Die Gemeinden Differdingen und Petingen geben die Gasbeleuchtung auf, wodurch der Gasverkauf sinkt und die Compagnie Générale finanzielle Verluste erleidet.

Erstes Semester 1949: die Einnahmen der Compagnie Générale fallen weiter, unter anderem durch die Teileinstellung der Gasbeleuchtung in den Gemeinden Esch und Schifflingen. Hingegen stieg der sonstige Gasverkauf.

April 1949: Gründung des Conseil Supérieur du Gaz, der die Herstellung, die Verteilung und den Verbrauch des Gases in Luxemburg studieren soll.

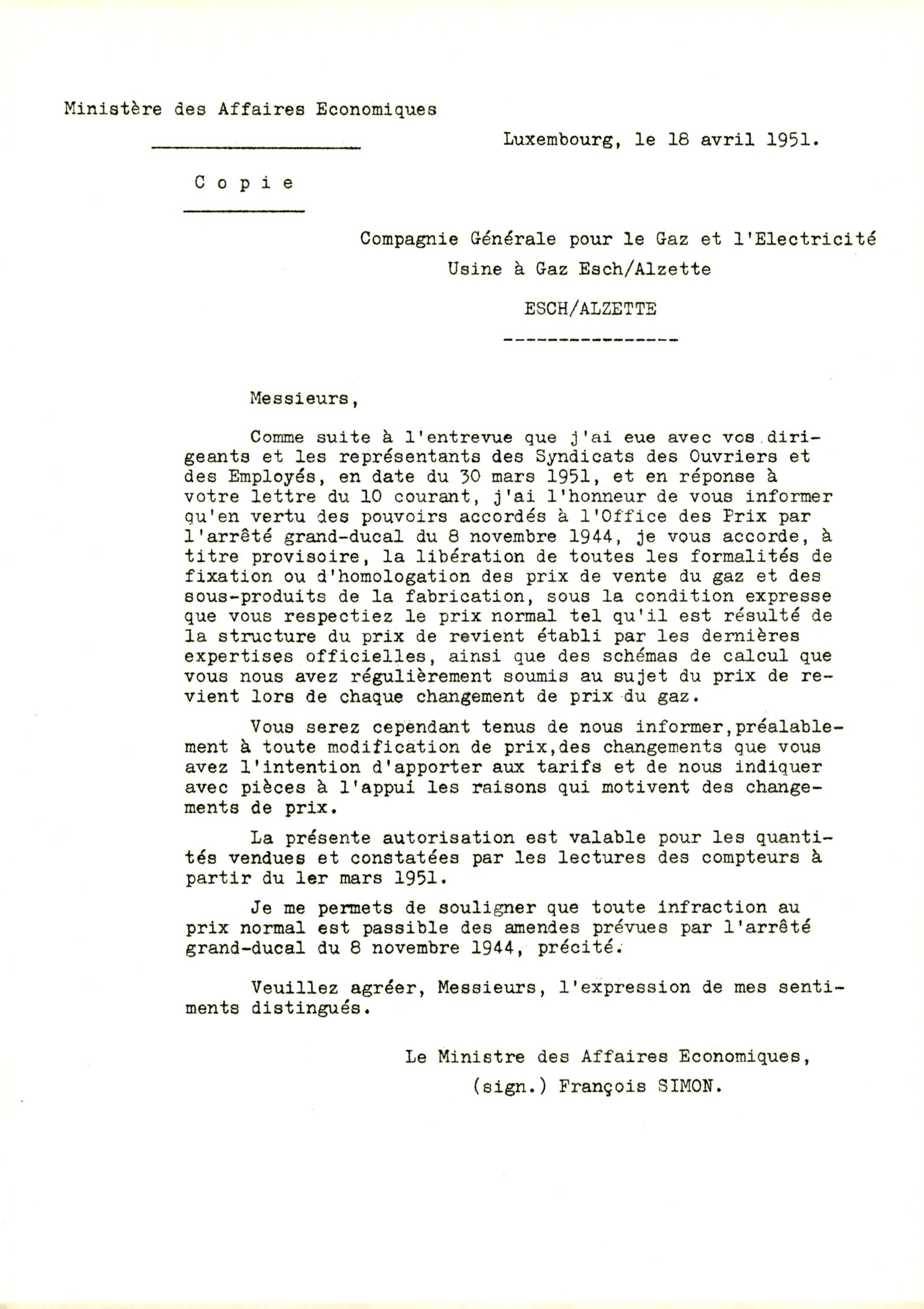

April 1951: das Wirtschaftsministerium erlaubt der Compagnie Générale ihre Preise – unter Auflagen – frei festzulegen als Entschädigung für die automatische Anpassung der Gehälter ihrer Belegschaft an den Verbraucherpreisindex. Im Juli verweigert das Wirtschaftsministerium eine neue Gaspreiserhöhung, da die Compagnie Générale noch keinen Kollektivvertrag mit ihrer Belegschaft abgeschlossen hat.

Oktober 1952: die Regierung schließt die Vorstudien zur Gasversorgung Luxemburgs durch eine ausländische Kokerei, welche die Luxemburger Gaswerke ersetzen sollte, ab und bittet die Gemeinderäte, die Frage in geheimer Sitzung zu besprechen. Die Ferngasversorgung setzt die Liquidierung der Compagnie Générale in der damaligen Form voraus.

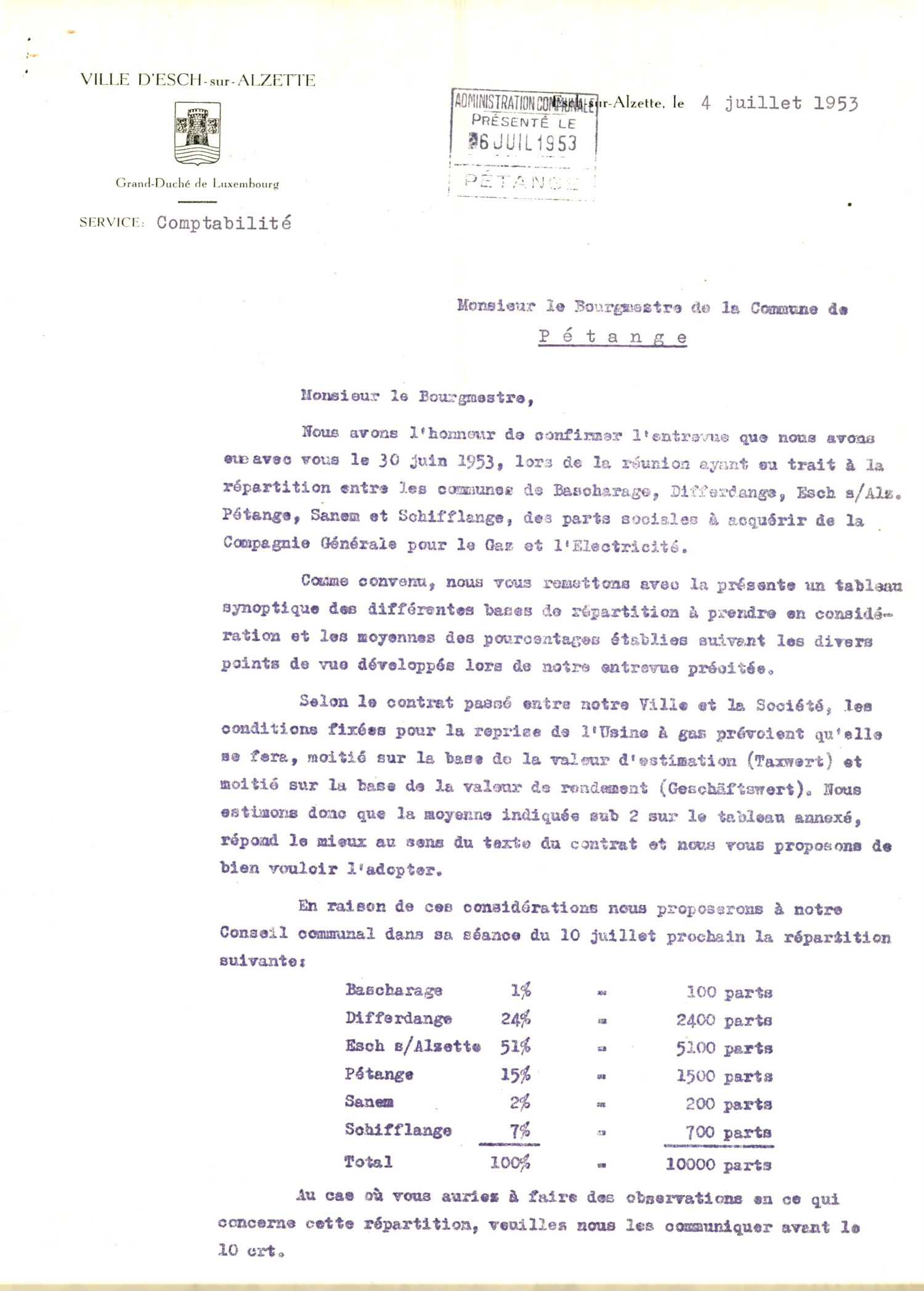

Mai 1953: infolge verschiedener, meist geheimer Verhandlungen, findet ein Bürgermeistertreffen statt, während dem die Übernahme des Escher Gaswerks und des Gasnetzes durch ein Gemeindesyndikat bestehend aus den Gemeinden Differdingen, Esch, Niederkerschen, Petingen, Sassenheim und Schifflingen besprochen wird. Die Betroffenen entscheiden sich schließlich für den Aufkauf der Aktien der Compagnie Générale, um die Registrierungsgebühren bei der Gründung einer neuen Firma zu sparen. Im Laufe des Monats geben die einzelnen Schöffenräte ihr Einverständnis, Aktien der Compagnie Générale zu kaufen. Der Distriktkommissar teilt mit, es stände dem Ankauf der Aktien durch die Gemeinden nichts im Wege, da er einen gemeinnützigen Zweck verfolge.

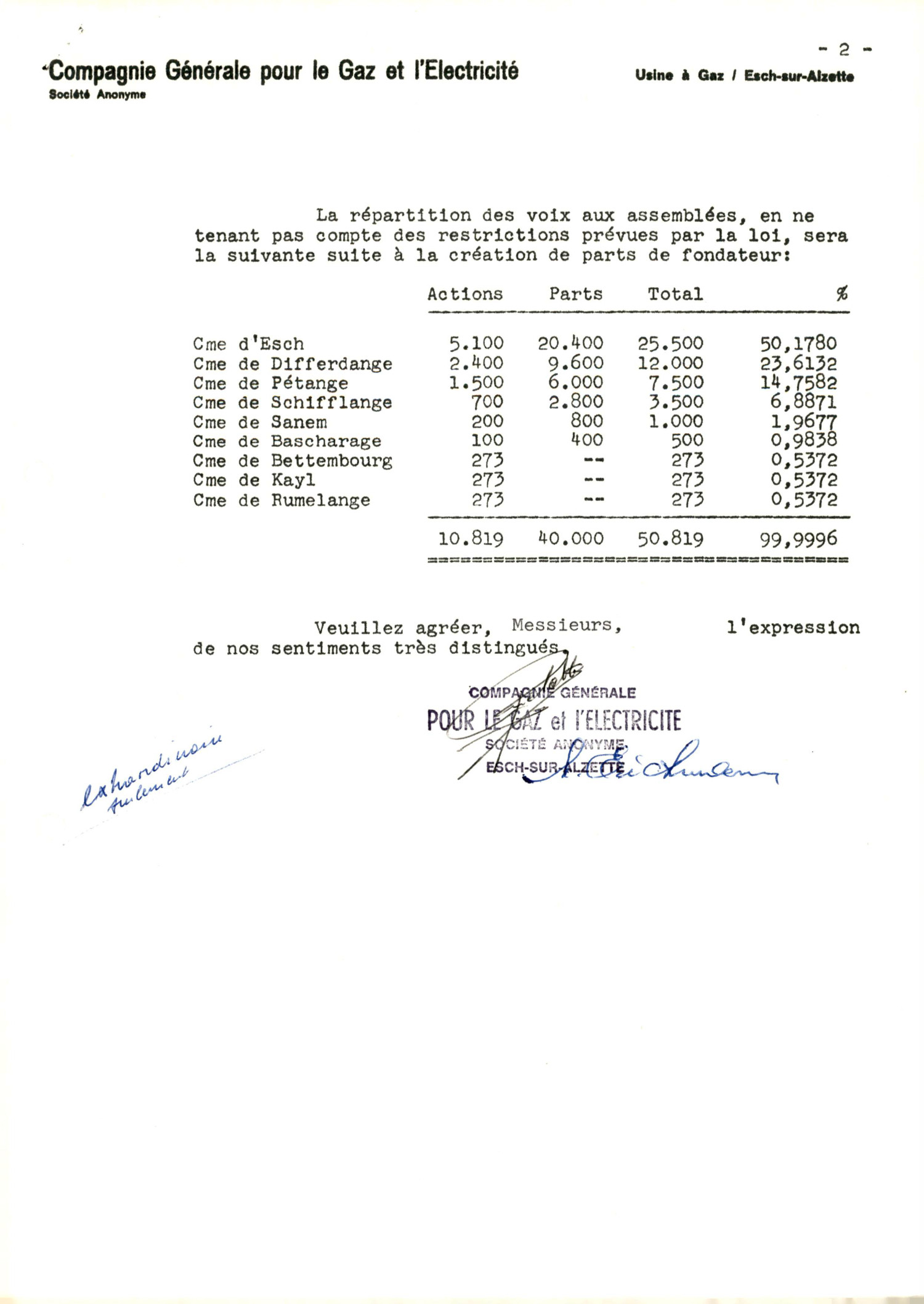

27. Mai 1953: im Escher Gemeinderat findet die maßgebende Debatte statt. Der Escher Bürgermeister gibt bekannt, dass eine schriftliche Offerte für den Verkauf von 6.107 Aktien an die Gemeinde Esch durch eine Gruppe Aktionäre eingetroffen sei und dass das Sequesteramt sein Angebot, der Gemeinde 2.863 Aktien mit einer Kauffrist bis zum 30. Juni zu überlassen, bestätigt habe. Die restlichen 930 gehören unbekannten Gesellschaftern oder Gesellschafterinnen, die durch eine Bekanntmachung zum Verkauf aufgerufen werden sollten. Die Entscheidungen der Schöffenräte der ans Escher Gaswerk angeschlossenen Gemeinden (Differdingen, Niederkerschen, Petingen, Sassenheim und Schifflingen), die Aktien der Compagnie Générale zu kaufen, liegen vor. Eine Verständigung mit diesen Gemeinden über die Verteilung der Aktien soll folgen. Der Gemeinderat beschließt mit 11 Stimmen gegen 4, die 10.000 Aktien der Compagnie Générale zu übernehmen und mit den betroffenen Gemeinden Verhandlungen über die Verteilung dieser Aktien zu führen.

Mitte Juni 1953: der Differdinger Gemeinderat beschließt mit 11 Stimmen gegen 2, den Ankauf der 10.000 Aktien der Compagnie Générale durch die Gemeinde Esch gutzuheißen und die Übernahme von 24% dieser Aktien durch die Gemeinde Differdingen zu genehmigen.

Juli 1953: infolge eines Bürgermeistertreffens schlägt der Escher Bürgermeister dem Escher Gemeinderat und den anderen Gemeinden die folgende Verteilung der Aktien vor: Differdingen 24%, Esch 51%, Niederkerschen 1%, Petingen 15%, Sassenheim 2% und Schifflingen 7%. Diese Verteilung wird von den jeweiligen Gemeinderäten angenommen.

Mitte November 1953: sämtliche interessierte Gemeinden haben die Überweisungen zum Ankauf der Aktien der Compagnie Générale getätigt.

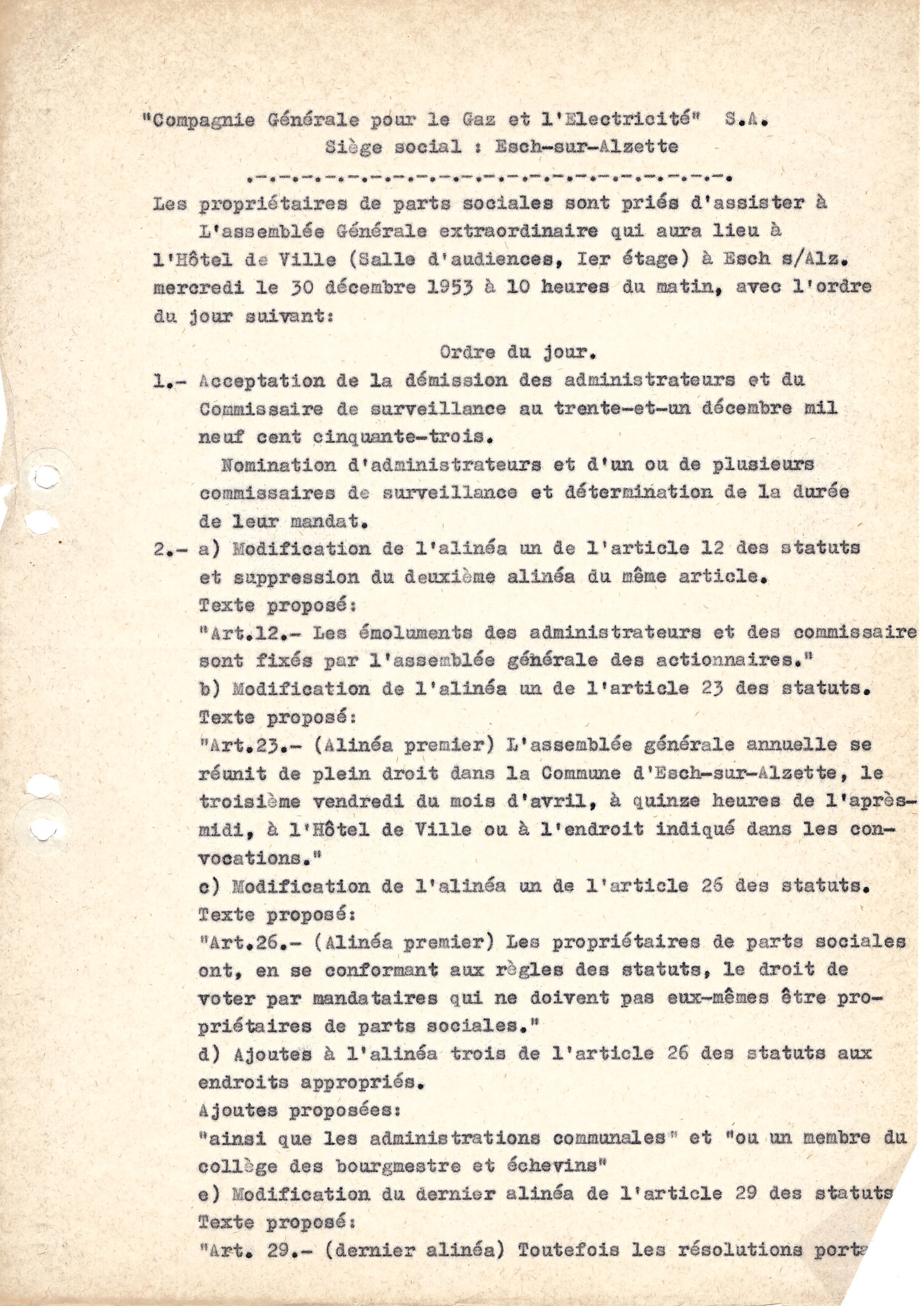

30. Dezember 1953: erste Generalversammlung der Compagnie Générale mit den neuen Aktionären.

Anfang Juli 1954: Jean Pütz tritt die Nachfolge von Henri Kayser an, der in den Ruhestand geht.

1954-1980

Vom Stadtgas zum Erdgas

Bereits zum Moment der Übernahme der Compagnie Générale durch die Gemeinden im Jahr 1953 war klar, dass die Produktion von Stadtgas am Escher Gaswerk eines Tages durch die Zufuhr von Ferngas aus dem Ausland ersetzt und dann lediglich noch die Gasometer zur Zwischenlagerung benutzt würden. Allerdings sollte diese Umstellung auf sich warten lassen.

1954: Abtritt eines Streifen Lands des Escher Gaswerks an die Gemeinde Esch für Grünanlagen.

Anfang 1959: Treffen zwischen Jean Pütz und den Leitern der Gaswerke Hollerich, Kayl und Düdelingen, um über einen Vertrag mit Gaz de France bezüglich der Ferngasversorgung Luxemburgs über Deutsch-Oth auf 25 Jahre zu beraten.

Erstes Quartal 1960: Treffen zwischen dem Transport- und Energieminister und den Vertretern der interessierten Gemeinden bezüglich des Vertrags mit Gaz de France.

Juli 1960: der Bürgermeister von Esch bestätigt dem Transport- und Energieminister, dass die Bürgermeister des Minettsbassins prinzipiell mit der Kokereigaslieferung einverstanden sind.

Februar 1961: nachdem die Stadt Luxemburg entschieden hat, sich nicht an das neue Lieferungsnetz anschließen, findet auf Antrag des Ministers ein Treffen von Vertretern der Gemeinden (Bettemburg?), Differdingen, Düdelingen, Esch, Kayl, Niederkerschen, Petingen, Rümelingen, Sassenheim und Schifflingen statt, um die Gasversorgung durch Gaz de France zu besprechen. Die Gemeindevertreter beschließen einstimmig, den Minister zu bitten, den Vertrag mit Gaz de France zu unterzeichnen, und ein interkommunales Syndikat zu bilden, in dem die Gemeinden vertreten sind.

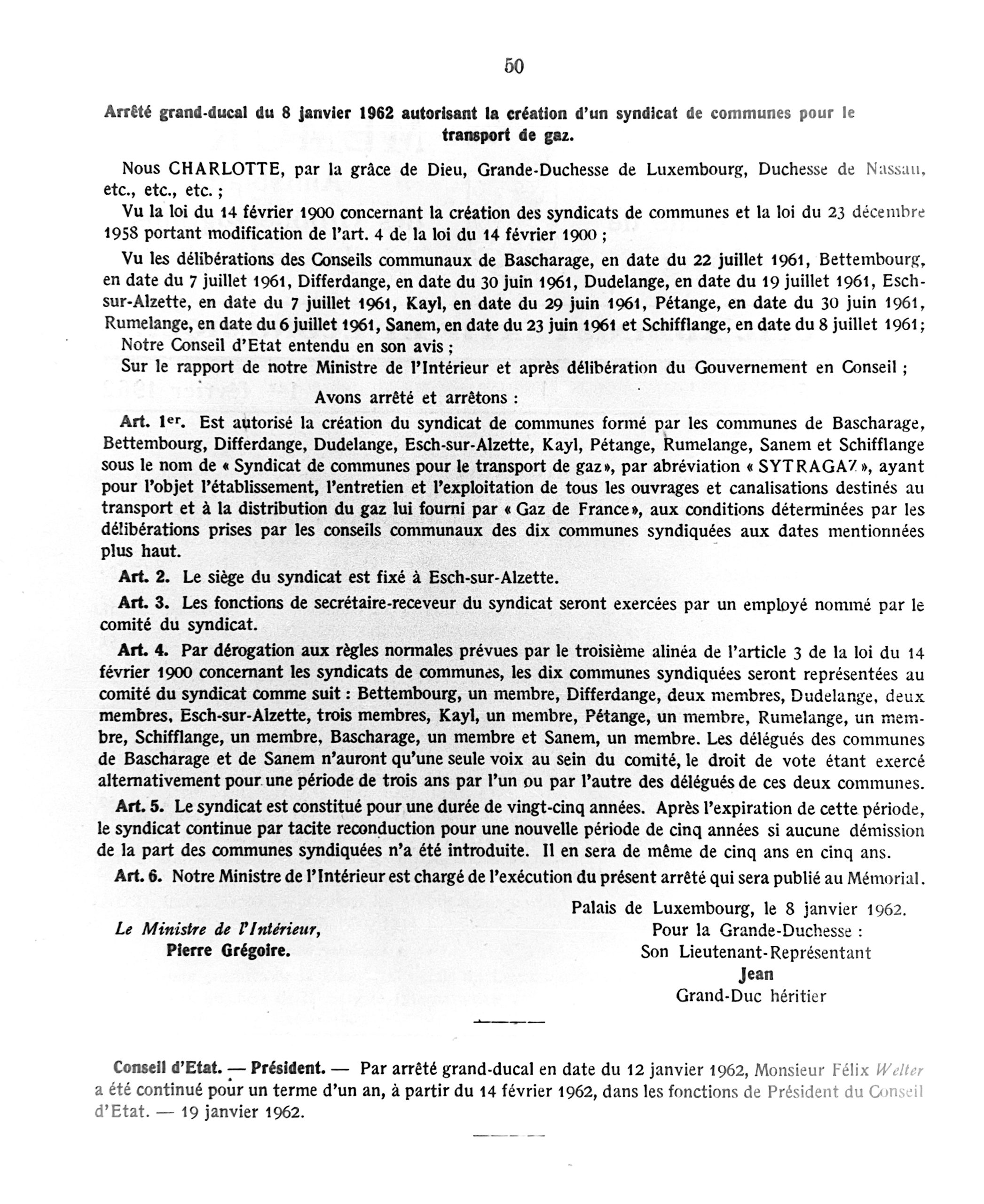

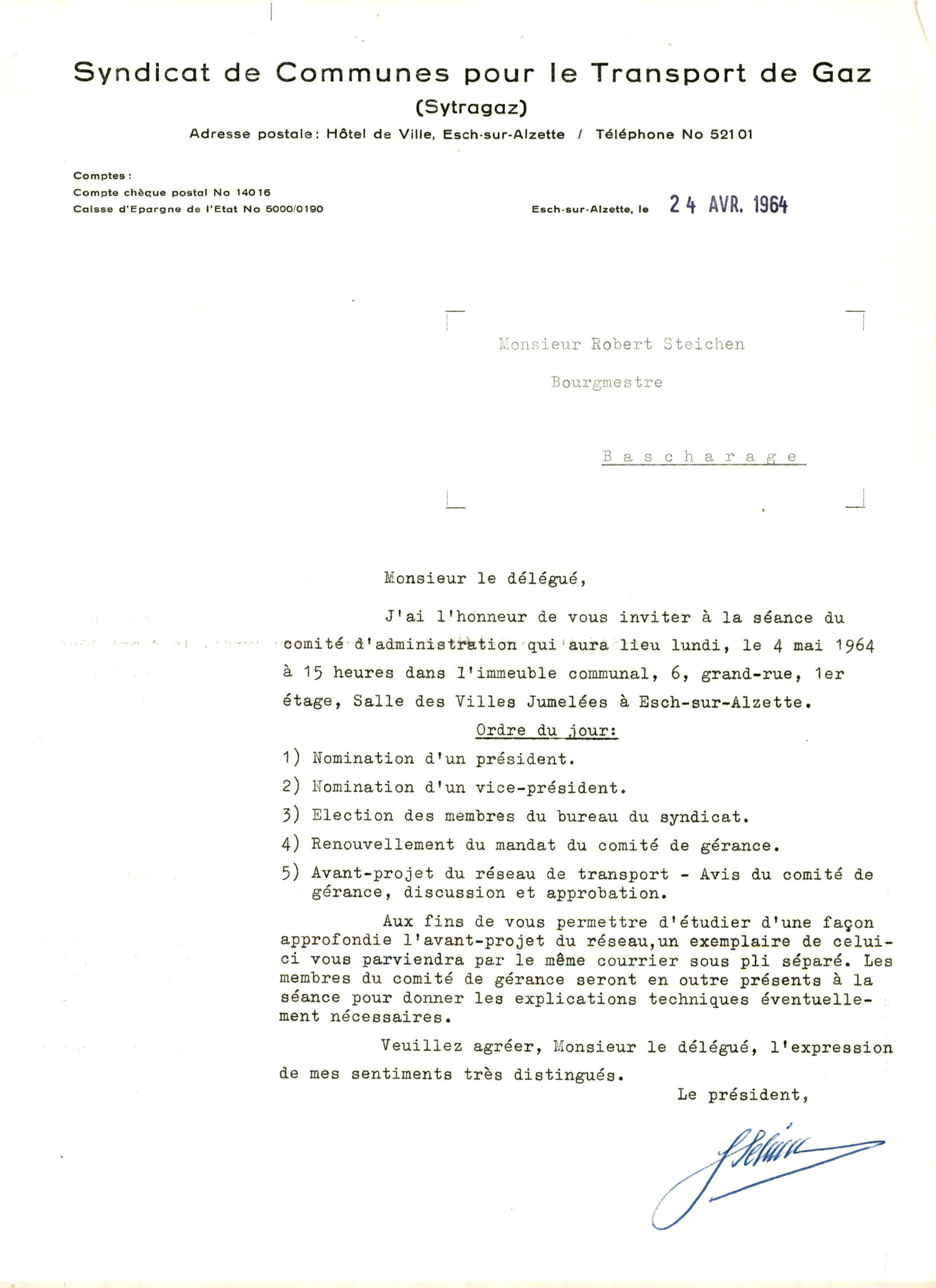

8. Januar 1962: die Gründung des Syndicat de communes pour le transport de gaz (Sytragaz) für die Herstellung, den Unterhalt und den Betrieb des Netzes für den Transport und die Verteilung des von Gaz de France gelieferten Gases wird durch einen großherzoglichen Beschluss bewilligt.

September 1962: die Betriebserlaubnis für das Escher Gaswerk wird erneuert.

4. Mai 1964: der Vorstand von Sytragaz verabschiedet einstimmig das Vorprojekt für das Ferngastransportnetz.

3. Mai 1966: das Ferngastransportnetz wird zum ersten Mal mit Gas beliefert.

12. Mai 1966: am Escher Gaswerk wird zum letzten Mal Kohle verkokst. (s. Beitrag im Luxemburger Wort vom 14. Mai 1966 bei eLuxemburgensia)

1967: der Abbruch der Produktionsanlagen des Escher Gaswerks beginnt.

August 1970: Anstellung von Marcel Rischette, der Anfang 1971 auf Jean Pütz als Direktor folgt.

August 1970: die Compagnie Générale tritt bezüglich der Einführung von Erdgas anstelle von Stadtgas mit der Gesellschaft Sofregaz in Verbindung, welche das Engineering für die Umstellung der Haushaltsapparate übernehmen sollte. In der Folge übernimmt die Compagnie Générale das Engineering selbst. Als Gegenleistung für die Hilfe von Mitarbeitern der Gaswerke Düdelingen und Kayl stellt die Compagnie Générale ihr technisches Personal und ihr Umstellungsbüro für die Gemeinden Düdelingen, Bettemburg und Rümelingen zur Verfügung.

Ende 1971: Abschluss der Vorarbeiten für die Umstellung auf Erdgas.

Ende März 1972: Abschluss der Einteilung des Gasnetzes in 19 Sektoren für die Umstellung auf Erdgas.

3. Januar 1972: der erste Sektor in Rodingen erhält Erdgas, das durch die belgische Gesellschaft Distrigaz geliefert wird.

7. Juni 1972: Abschluss der Umstellung auf Erdgas, mit 23.200 umgebauten Haushaltsapparaten.

Ende 1972: die Zahl der Kunden und Kundinnen, die das Gas zum Heizen benutzten, ist von 24 Ende 1966 auf 3.128 gestiegen.

November 1973: die Compagnie Générale eröffnet in den ehemaligen Büroräumen des Differdinger Gaswerks „eine permanente Ausstellung über die neuesten und modernsten Geräte, die es erlauben, mit Erdgas zu heizen, zu kochen, zu backen, zu waschen usw.“, mit Beratung für die Kundschaft.

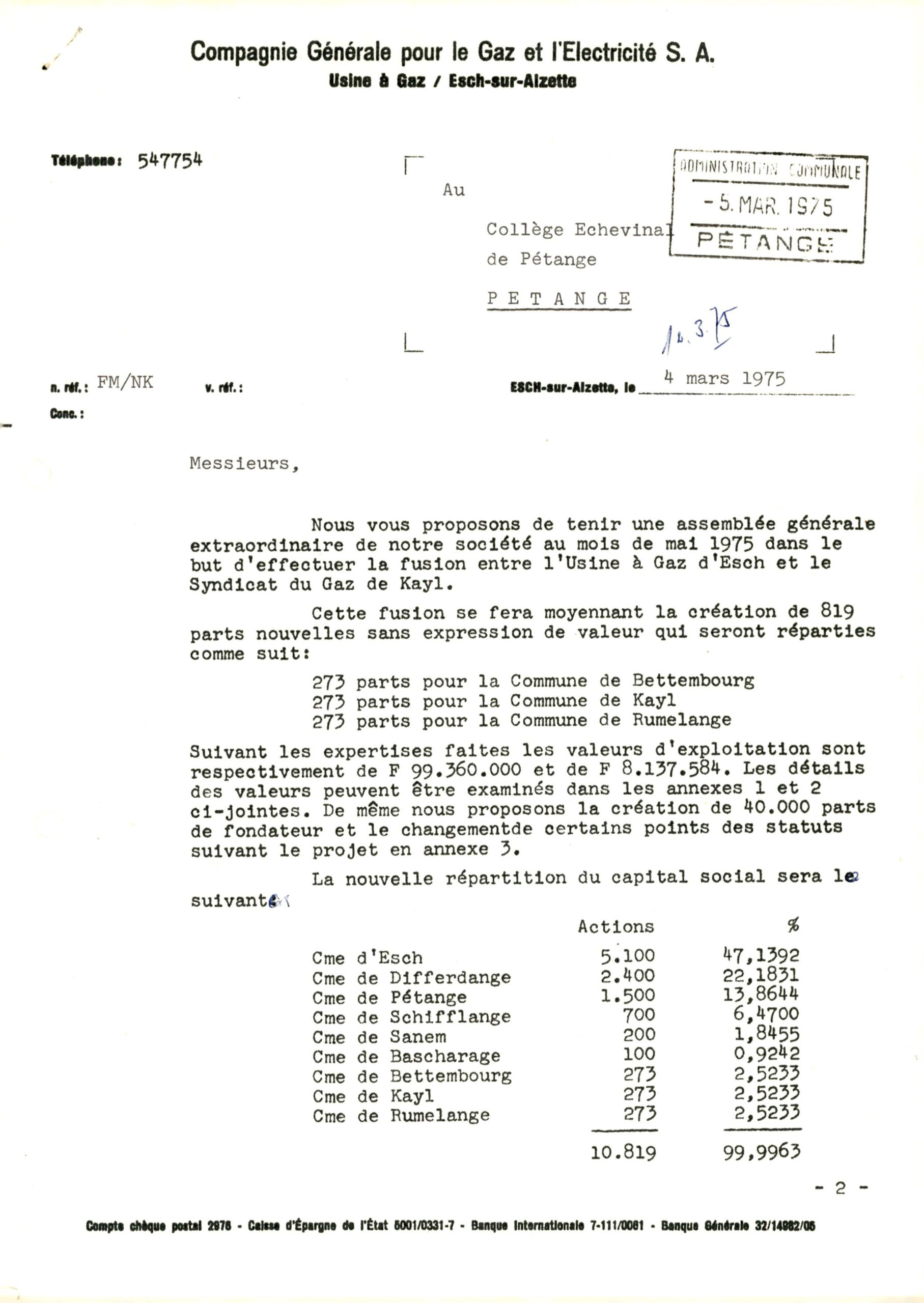

16. Mai 1975: das sich in Auflösung befindliche Syndicat Intercommunal pour l’Exploitation de l’Usine à Gaz de Kayl, bestehend aus den Gemeinden Bettemburg, Kayl und Rümelingen, tritt der Compagnie Générale bei.

1975: Gründung des FC Real Gaz. Zu Beginn als Fußballverein gegründet diversifiziert sich der Verein und betreibt andere Sportarten und nimmt an sportlichen Wettbewerben teil.

1980-2013

Neue Aktionäre, Namen und Partner

Mitte November 1982: die Generalversammlung der Compagnie Générale pour le Gaz (der Teil „et l’Électricité“ wurde fallen gelassen) beschließt, die Gesellschaft um 30 Jahre zu verlängern.

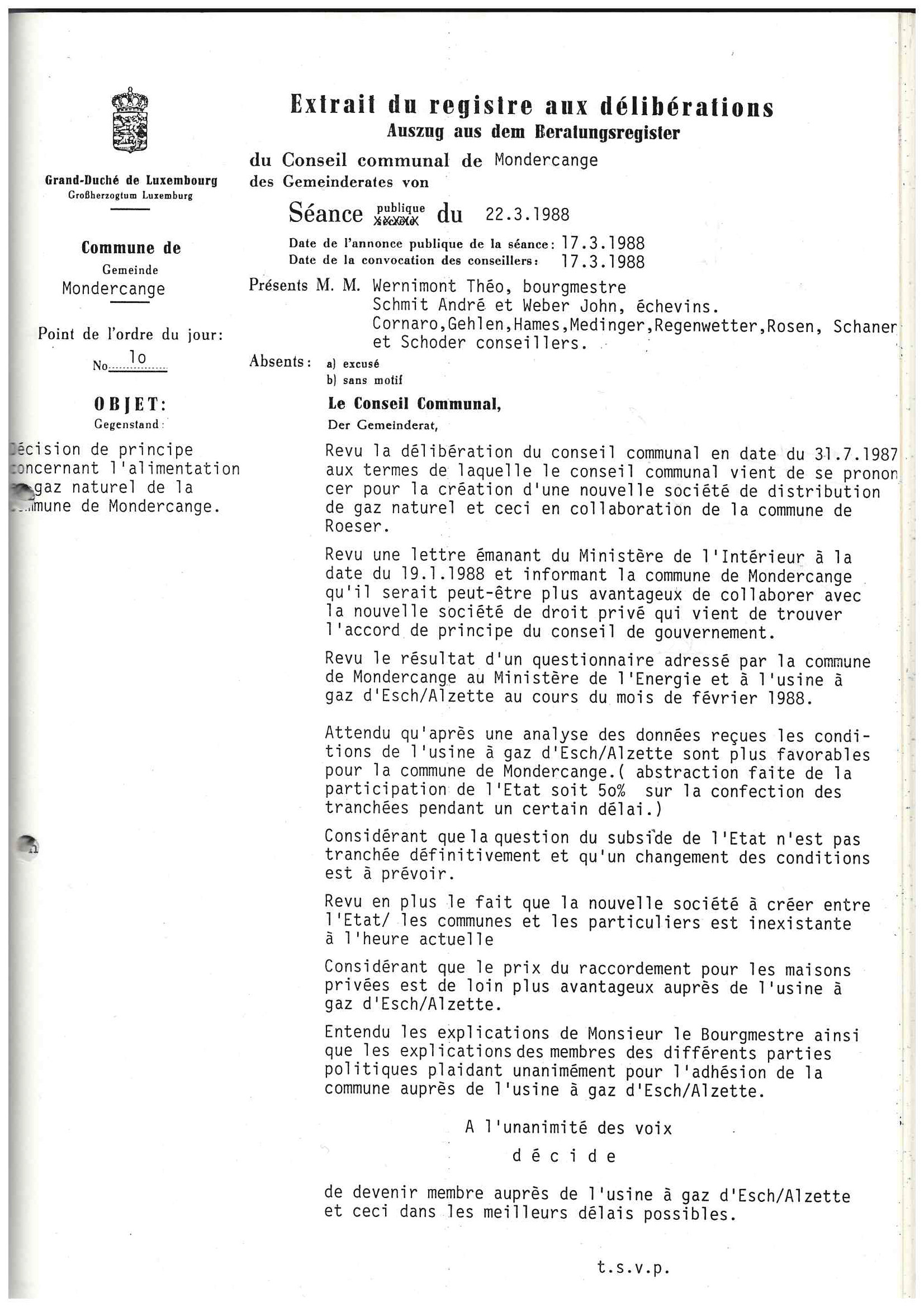

November 1986: der Roeser Gemeinderat bewilligt einstimmig die Statuten einer Gesellschaft, die in der Ortschaft Gas verteilen soll. Anlass ist die geplante Verlegung einer Hochdruckleitung von Leudelingen nach Contern (Ende 1987 vollendet). Die Regierung lehnt die Gründung dieser Gesellschaft jedoch ab, weil sie plant, eine Gesellschaft für alle Gemeinden zu schaffen, die noch nicht ans Gas angeschlossen sind (die erst im Juni 1990 gegründete Luxgaz Distribution S.A.).

November 1987: Jo Simon übernimmt die Direktion der Compagnie Générale von Marcel Rischette.

1988: die Compagnie Générale führt Verhandlungen für den Anschluss der Gemeinden Roeser und Monnerich, beschäftigt nur wenig Personal (11 Arbeiter und 29 Beamten und Beamtinnen), da sie einen Großteil der Arbeiten an Subunternehmern vergibt, erhält Gas zu 80% aus Belgien (von den Niederlanden, Norwegen und Algerien) und zu 20% aus Frankreich (von Frankreich, Algerien und der Sowjetunion) und versucht, auf direktem Wege einen Vertrag mit der Sowjetunion abzuschließen.

Februar 1988: der Roeser Gemeinderat beschließt mit 8 Stimmen gegen 1 Enthaltung, sich ans Escher Gaswerk anzuschließen.

17. März 1988: der Monnericher Gemeinderat, der sich ursprünglich dem Roeser Projekt hatte anschließen wollen, beschließt einstimmig den Beitritt zum Escher Gaswerk.

Juli 1988: die Gemeinde Esch, die Compagnie Générale sowie weitere Partnerinnen gründen die Société pour l’utilisation rationnelle de l’énergie AG (später Société pour l’utilisation rationnelle et la récupération de l’énergie, SURRE) für die Förderung und Finanzierung der rationellen Benutzung von Energie, insbesondere durch Kraft-Wärme-Kopplung sowie alternative und erneuerbare Energien. Die SURRE plant und baut daraufhin ein Blockheizkraftwerk für den Schulkomplex Brill in Esch.

Oktober 1988: anlässlich der Einweihung des Standes der Compagnie Générale an den Foires Internationales de Luxembourg wird das Markenzeichen mit dem neuen Namen der Gesellschaft, SUDGAZ, vorgestellt.

November 1988: der Verwaltungsrat der Compagnie Générale bewilligt prinzipiell den Beitritt der Gemeinden Dippach und Mondorf.

21. Dezember 1988: der Gemeinderat Reckingen beschließt einstimmig, der Compagnie Générale beizutreten.

Februar 1989: eine Gasexplosion zerstört ein Wohngebäude in der Rue Joseph Philippart in Rodingen, nachdem bei Baggerarbeiten eine alte Gasleitung zu lecken begonnen hat, wobei jedoch niemand (nicht einmal das Hauskaninchen – wie im diesbezüglichen Zeitungsartikel zu lesen war) verletzt wird. Nach dem Unfall kann Direktor Jo Simon im Mai dem Verwaltungsrat von SUDGAZ erklären, die Gesellschaft trage keine Schuld hieran. Die Einwohnerschaft erhält ein Prospekt für den guten Umgang mit Erdgas.

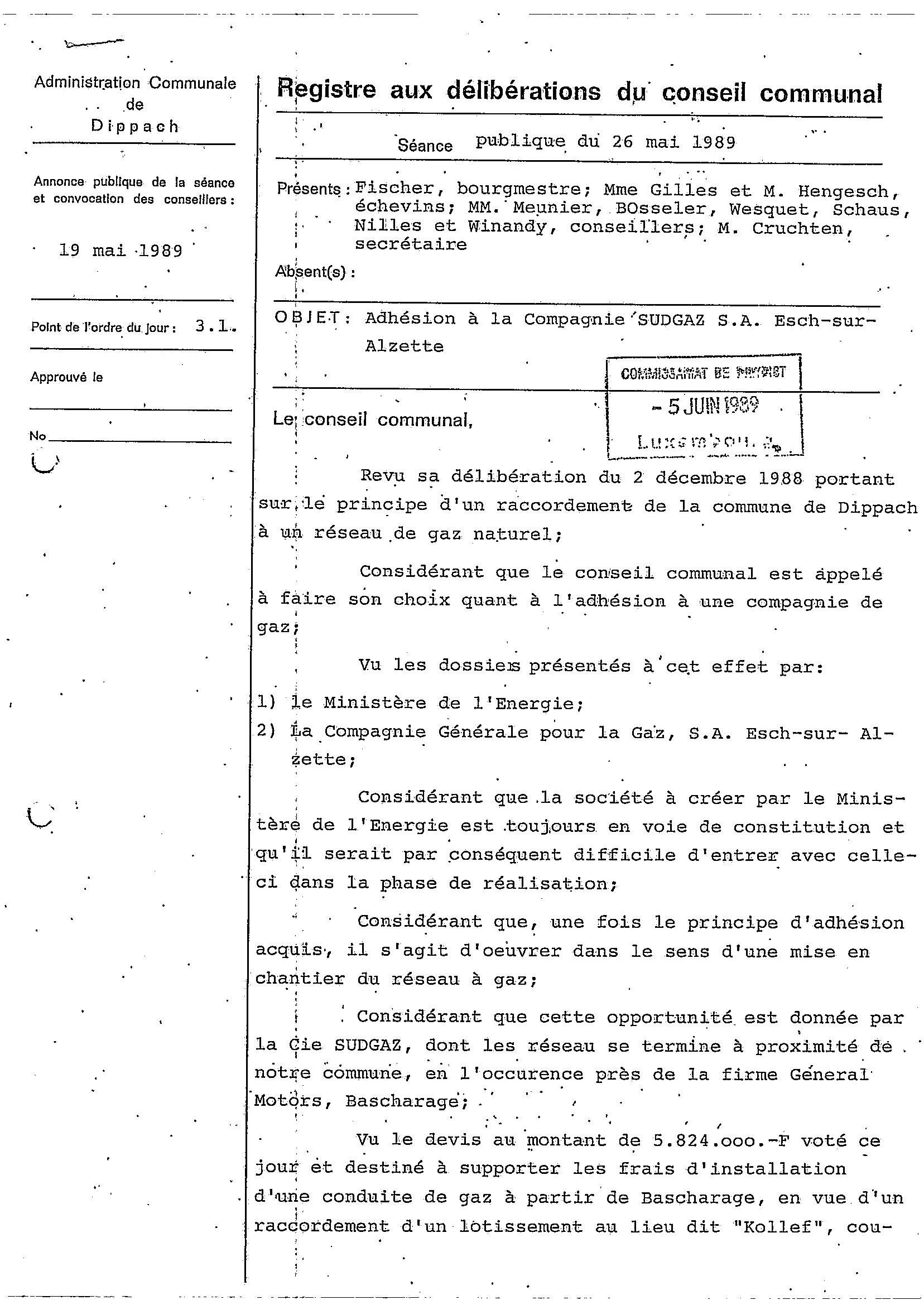

26. Mai 1989: der Dippacher Gemeinderat beschließt, der Compagnie Générale/SUDGAZ beizutreten, nachdem die benachbarte Gemeinde Reckingen die gleiche Entscheidung getroffen hat.

7. Dezember 1989: infolge der Entscheidung des Dippacher Gemeinderats und im Zusammenhang mit dem Wunsch der Gemeinden Niederkerschen und Sassenheim, die gleiche Beteiligung an SUDGAZ wie die Gemeinden Bettemburg, Kayl und Rümelingen zu besitzen, finden an einem Tag fünf Versammlungen von SUDGAZ statt. Hierbei wird auch der Name SUDGAZ offiziell angenommen.

Januar 1990: Entscheidung des Vorstands von SUDGAZ, der Gemeinde Esch das bisher an die Feuerwehr vermietete Gelände zu verkaufen und das Arbeiterwohnheim, für das keine andere Bestimmung hatte gefunden werden können und das einer Brandstiftung zum Opfer gefallen war, abzureißen.

April 1990: der Vorstand von SUDGAZ genehmigt die Beteiligung von SURRE an einer Gesellschaft für die Errichtung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in Luxemburg-Kirchberg (Luxenergie).

April 1990: Jo Simon schlägt dem Vorstand vor, eine bereits bestehende Arbeitsgruppe der drei Luxemburger Gasnetzbetreiber in einen Verein ohne Gewinnzweck namens Alugaz umzuwandeln. Die Statuten von Alugaz werden von SUDGAZ am 24. Juli unterzeichnet. Alugaz organisiert in der Folge obligatorische Ausbildungen für Baggerführer.

Ende November 1990: der Verwaltungsrat von SUDGAZ bewilligt einstimmig den Beitritt der Gemeinden Reckingen und Roeser als Aktionäre.

5. August 1991: Die Gemeinde Roeser tritt SUDGAZ bei.

8. April 1993: nachdem sich der Beitritt der Gemeinde Dippach zu SUDGAZ wegen Bedingungen des Innenministeriums verschoben hat, wiederholt der Gemeinderat seinen diesbezüglichen Beschluss einstimmig. Die Unterzeichnung des Beitritts erfolgt am 10. Mai.

6. Juni 1994: SUGAZ präsentiert seine beiden ersten Erdgasfahrzeuge bei einer vom Energieministerium organisierten Informationsveranstaltung. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Luxemburg, die Fahrzeuge fahren unter dem Label „wissenschaftlicher Versuch“. Unter dem Motto „Endlech richteg Gas ginn“ nimmt SUDGAZ fünf Monate später seine Erdgastankstelle in Betrieb, um die eigene Flotte bestehend aus zwei Renault Express und zwei VW Golf Variant damit zu versorgen.

13. September 1995: nach den positiven Erfahrungen mit der vorhandenen Erdgastankstelle nimmt SUDGAZ die erste Versorgungsstation für 7 neu angeschaffte Erdgasbusse des T.I.C.E. in Betrieb. Hierfür schließen beide Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung.

2000: Die bestehenden Gebäude erfüllen seit geraumer Zeit nicht mehr den Bedarf des Unternehmens, weshalb ein Neubau auf dem bestehenden Betriebsgelände beschlossen wird. Hierzu wird zunächst das alte Lager („Magasinn“) abgerissen, um Platz zu schaffen. Infolgedessen zieht der technische Dienst des Unternehmens im August 2000 übergangsweise in ein Gebäude in der ZARE, was eine zeitweise Trennung des technischen und des administrativen Dienstes bedeutet.

2001: Neubau der Erdgastankstelle für die T.I.C.E. Busse

10. März 2006: Einweihung der neuen Dienstgebäude bestehend aus einem modernen Lager mit Werkstätten und einem Bürogebäude.

2008: Erneuerung der Stromlizenz

15.6.2009: Jean-Paul Wurth löst Jo Simon als Direktor ab, der in den Ruhestand geht.

2010: Inbetriebnahme von zwei Blockheizkraftwerken

2011: SUDGAZ bietet seinen Kunden einen Biogas-Tarif an.

1.1.2013: Die Erdgasflotte des T.I.C.E. wird fortan mit Biogas versorgt.

26.2.2013: Jean-Marie Fey übernimmt die Geschäftsleitung bei SUDGAZ.

2013-2025

Alternative Energien und Zukunftsprojekte

2015: SUDGAZ beteiligt sich am enoprimes-Programm, das Kunden finanziell bei der Umsetzung von Energieeinsparmaßnahmen unterstützt.

1.6.2016: Alain Fürpass übernimmt die Geschäftsleitung, nachdem Jean-Marie Fey in Rente gegangen ist.

2016: Unter Führung des neuen Direktors Alain Fürpass setzt sich das Unternehmen für die Schaffung eines regionales Windparks im Süden Luxemburgs ein. Unter dem Namen SUDWAND werden mehrere Standorte für das Vorhaben evaluiert. Ebenso engagiert sich SUDGAZ zunehmend für den Ausbau der Solarenergie.

2017: SUDGAZ lässt die Maison Peysen, benannt nach einem ehemaligen Mitarbeiter, der dort rund 30 Jahre wohnte, zu einem Wohnheim für Doktoranden umbauen. Die 2,5 Millionen für das Projekt werden jeweils zur Hälfte von SUDGAZ und vom Ministerium für Wohnungsbau getragen. Die ersten Studenten ziehen im November ein.

2019: Start des Solarprojekts „L’énergie solaire pour les communes du sud“ mit den Aktionärsgemeinden von SUDGAZ

Dezember 2020: Das Unternehmen ändert seinen Namen von SUDGAZ zu SUDenergie.

Juli 2023: SUDenergie diversifiziert sein Angebot und bietet fortan neben Gas auch Grünstrom an.

18. Oktober 2024: Einweihung der beiden ersten Windkraftanlagen in den Gemeinden Roeser und Mondercange.